さくら社から2月に新刊が出ます。

さくら社から2月に新刊が出ます。

『ナマステ! 会いたい友だちと --友情は国境を越える』(関西大学初等部6年生)

表紙もかなり良い形にできているのですが,まだ,最終決定していないので,ここにアップすることができません。

決まり次第,アップします。

この新刊は,関大初等部の公開研究会の日に初売りされます。

私も公開を見に行くので,その場で購入したいと思っています。

何しろ,著者が「関西大学初等部6年生」です。

ミューズ学習(思考力育成の学習)をしっかり学ぶと,「ここまでやるのか!」と驚かされます。

そのすばらしい活動を本に仕上げて,そこからさらに,子ども達は驚異の活動をしていきます。感動しています。

「これこそがまさにアクティブラーニング!」です。

--

その公開日,もしかしたら某元校長先生といっしょに夕飯をご一緒できるかもしれません。

楽しみがあれこれ増えてきています。

関連記事:

次回,SG会の課題図書『あの人はなぜ,東大卒に勝てるのか』です。

次回,SG会の課題図書『あの人はなぜ,東大卒に勝てるのか』です。

私と年齢が近い先生,つまり,50代の先生は,この本を読んでも面白みを感じないと思います。

教師とのしての腕の磨き方を,自分なりに考えて考えて考え抜いて築き上げてきたからです。

でも,今の20代,30代でよく本を読んで学んでいる先生は,かなりハッとするところを感じるように思えます。

直感に頼っていたら,勝てない。

論理的に考えろ。

発想を広げるには,フレームワーク。

そして,それを超える直感。

・・・・・

ビジネスの世界で勝ち抜いている人は,違うなと感じ入る一冊です。

この本を読んで気になったのは,この著者も学んだ「マッキンゼー」というコンサル会社です。

夏に読んだ『課題解決の新技術』の著者・炭谷俊樹氏もマッキンゼー出身です。

どうも,発想が面白いのです。数理的なのです。

そんな気がしてきているので,少しマッキンゼー関連本を読んでみようと思います。

ビジネス本は久しく読んでいなかったので,頭がリフレッシュされると思います。

--

関連記事:

来週の土曜日,明石要一先生のSG会が開催されます。

来週の土曜日,明石要一先生のSG会が開催されます。

この日の課題図書は『あの人はなぜ,東大卒に勝てるのか』です。

明石先生から,「横山君,レポート,どう?」と仰せつかり,早速読みました。

すると,後半に,やたらと「バカの壁」というフレーズが出てきます。

もちろん,有名な養老孟司氏の『バカの壁』からの「バカの壁」です。

何度も繰り返し出てくるので,これはちょっと読んでみるかと思い,取り寄せました。

一昔前,『バカの壁』がとてもよく売れていたことは知っていましたが,その頃の私は読んでいませんでした。

でも,流行っていた頃に読まなくて良かったです。

アフリカに行って,その後読んだので,私には,今がちょうどラッキーなタイミングと感じています。

読み出すと,すぐに,「y=ax」が比喩的に上手に使われている場面になります。

「入力をx,出力をyとします。すると,y=axという一次方程式のモデルが考えられます。何らかの入力情報xに,脳の中でaという係数をかけて出てきた結果,反応がyというモデルです。」

具体的にもあれこれ記されています。

似たようなことが,『あの人はなぜ,東大卒に勝てるのか』にも,ほんの少し出てきています。

北野武氏が映画作りの一こまを,因数分解のようだと比喩している場面です。

初等数学を学んだ人は,初等数学の論理を使って,比喩表現を共有することができます。

たとえば,「右肩上がり」という表現は,座標のグラフを用いた比喩です。

x軸が時間軸。y軸が成果軸。

そのx軸と,実態を示すラインとの角度で,成果の上がり方の速さ・大きさを表しています。

それを,手や腕を使って身体表現することも,たいていの人は自然に行っています。

自然にこういった初等数学的比喩を使えるのも,座標の読み方を中学の時にみっちりと仕込んでもらったおかげなのです。

アフリカに視察に行ったときのことです。

「新聞に表やグラフがあまり使われていない」「文章でみんな説明している」と教わりました。

初等数学の知識が一通りある大人で構成されている日本。

新聞には,普通に表やグラフが登場します。国民に共通理解できているからです。

初等数学の知識が無い人が多数いる後進国。

表やグラフがでてきません。載せても表やグラフが読めない人にとっては???となるからなのでしょう。

算数・数学は,例外が無く,偏見も無い,何人も認めざるを得ない論理で構成されています。

それ故,初等数学を学ぶことで,水準の高い,共通の理解ができるようになるのです。

現状のアフリカは,共通の理解が日本と比べて低い位置にあります。

そこを上昇させるには,初等数学を全員の子が学び,その論理を身につけることです。

『バカの壁』を読み,ますます,自分の道をしっかり進もうと,思いを新たにしました。

『バカの壁』は,「初等数学をしっかり教えよう!」と願っている先生には,お薦めの一冊です。

--

関連記事:

机の上。かなり山になっています。

来年に備えて,「ちょっと整理するか」と作業を開始しました。

まずは,机上の書類を棚に移動します。

「どこに入れるか」と棚を見ても,その棚にスペースがありません。

故に,棚の中の使いそうなになり本が隣の部屋行きとなります。

ところが,その隣室にも余裕がありません。

何かの処分が必要です。

そんなことで,「隣室→棚→机の上」という順に整理が始まりました。

そんなことで,「隣室→棚→机の上」という順に整理が始まりました。

途中,思わぬ1冊が出てきました。

ディレクターの言語「Lingo」の辞書です。

写真のようにオレンジ色をしています。

夕刊フジのキャッチではありませんが,私にとっては「オレンジ色のにくい奴」です。

このLingo辞書,「暇があったら読んでいると良い」と師匠に教わっていたので,野口先生と中国のアモイへ旅行に行ったときも,一緒に持って行きました。

おかげで,作りたいソフトを作れるようになりました。

そこから,今やアフリカとも関わるようになりました。

机の上に置くのは,基本,「コンピュータ」と「辞書」と,「筆記具」。

プラス,「眼鏡」と「カメラ」。

背後の棚には,「世界各地の算数の教科書」。

もう少しで,この体制が整います。

新しい自分の道です。

明日は,「アフリカ昼食会」です。

その道の通の方が集まってくれるので,大いに歓談してきます。

--

算数ソフトを紹介するビデオを作っています。

もうすぐ,お披露目できます。

そのときには,是非,見てくださいね。

--

関連記事:

先週の『アエラ』に,関西大学初等部のことが載っていると聞き,購入しました。

先週の『アエラ』に,関西大学初等部のことが載っていると聞き,購入しました。

該当の記事の中に,アンテナ・プレスクールの石井至校長の言葉が記されています。

「関関同立の小学校のカリキュラムを見ると,思考力育成プログラムを取り入れるなど一番魅力的なのは関西大学初等部。保護者の人気も圧倒的に高い。」(p18)

「関関同立」というのは,関西大学,関西学院大学,同志社大学,立命館大学のことです。

関東の私にはなじみの薄い言葉ですが,関西で皆さん知っているようです。

そこの付属小の中で,関大初等部が圧倒的な人気とのことです。

思考力を高めるためにフレームを用い,技術的に誰でも学べるスタイルにしたのが,関大初等部と私は思っています。

こういったフレーム思考の大切さ。

偶然ですが,次のSG会の課題図書である『あの人はなぜ,東大卒に勝てるのか』にも,同様なことが記されていました。

直感はダメで,論理的な思考の下支えが必要なのです。

そのフレーム思考を学んだら,次にそれを破り,さらに大きく成長をします。

なるほどと感じつつ,課題図書を今読み進めていますが,こういう論理的思考力を関大初等部では小学生が実践的に学んでいます。

まさに,驚きです。

関大初等部の公開研究会に何とか参加できそうです。

島原先生や三角先生も参加するそうで,今から楽しみです。

--

関連記事:

先週のSG会。

先週のSG会。

明石事務所に入ると,すでに半分ほどの先生方が集まっていました。

まだ,開会時刻前なので,皆さん雑談を楽しんでいます。

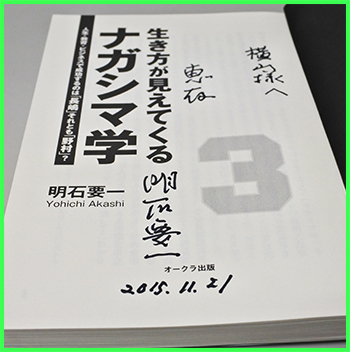

私も,その輪に入りつつ,鞄から『ナガシマ学』を取り出し,明石先生にサインをいただきました。

その場ですぐにサインしてくださり,「ありがたいな」と思いました。

この本の終盤に,「ナガシマ式自分再発見チェックリスト15」が載っています。

それまでの所を読んでから取り組むチェックリストなので,少々真剣にチェックを入れました。

その結果,私は7点。

全体が15点ですので,ほぼ中央に位置しています。

こういう位置にあると,「中庸」の世界観を感じます。

7点というのは,この本では,↓のグループに属します。

「やや下位群→コツコツ型・野村亜流派」です。

個人的に,長嶋より野村の方が好きだったので,野村亜流には納得しました。

ありがたいと思ったのは,私を「コツコツ型」と指摘してくれたことです。

本当にコツコツ型かどうかは,大して大事なことではありません。

大切なのは「あなたはコツコツ型です」と指摘されることで,確かにコツコツやってきたなと思える過去を思い出すことなのです。

「コツコツ」は,継続的努力,地味な努力,粘り強い継続などをさらっと表現した言葉です。

「長期」の「良いこと」なのです。

指摘を受けて,その過去を思い出すことで,「そういう努力をこれからもしよう!」という気持ちになること。

これが大切なのです。

タイトルのリードに「生き方が見えてくる」と書いてあります。

「確かに!」と思います。

この『ナガシマ学』は,読んでいる途中,こうした自分を見つめることが多々出てきました。

振り返りつつの自問自答を楽しめました。

長嶋ファンにも,野村ファンにも読んでいただきたい一冊です。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)