途中まで読んで,そのままになっていた『暮らしの中の太平洋戦争』を,改めて読みました。

途中まで読んで,そのままになっていた『暮らしの中の太平洋戦争』を,改めて読みました。

戦争中の書籍・冊子のみならず,ビラや散らし,パンフなどを膨大に集め,そこから当時の暮らしに戦争がどう入ってきたかが書いてあります。

この本のすごみは,その当時の資料が次々に登場してくるところにあります。

「当時は「夏休み」とはいわず「夏期鍛錬期間」といった」

野口先生からも聞いたことがあります。

名称の違いは,やる気の違いにつながります。

夏休みは,「夏の自己鍛錬期間」とでも改めた方がグッドです。

「すべての民間自動車が木炭や薪を使う「代用燃料車」(略称=代燃車,以下略称を使う)であった」

昭和13年に国家総動員法が成立。

その5月のことが記されている。

「タクシー業者に割り当てられる一日分のガソリンは七ガロン(約二六リットル)強で,これでは従来の調子で運行すると約65キロメートルしか走れない。」

開戦が16年なので,その前から,生活はかなり厳しくなっていることがわかります。

「結納は簡素に約束の儀礼として行うこと。即指輪,袴,帯,小袖等は之を全廃し,鰹節,鯣,末広(扇),熨斗,昆布等は目録の交換のみに止めること」

礼儀作法に関わる所ですが,こういう制約を出すのは,平和なときの真逆です。

平和な今の時代は,物を回してお金が動くようにすると景気は良くなります。

生活が苦しくなって,その上に,逆のことをしているのですから,景気もどんどん悪くなり,物も停滞します。

具体的に話が伝わってくる良い本です。

現場重視派の先生に向いています。

感覚で勝負する先生には刺激が強いかもしれません。

--

関連記事:

明石事務所で開催されているSG会。

明石事務所で開催されているSG会。

次回は12月19日(土)です。

懇親会の部では,珍しいお酒がたくさん出てきます。私も車をおいて参加予定です。

次回の改題図書,『ナガシマ学』と思っていたのですが,違いました。

『あの人はなぜ,東大卒に勝てるのか』です。

--

先週発売の『アエラ』を,今し方,注文しました。

聞けば,関西大学のことが載っていて,その中に,関西大学初等部のことも記されているとのことです。

明日か,明後日には届くと思うので,今から楽しみです。

その関西大学初等部の公開研究会。

来年の2月6日(土)に開催されます。

なんとか行けたらと思っていますが,どうなるか微妙です。

もし,行けたらどなたかとご一緒できると思うので,それも楽しみです。

思考力の育成に関心のある先生,関西大学初等部の思考力育成法のシリーズ本,お勧めです。

※※

『関大初等部式 思考力育成法』

『思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉』

『思考ツールを使う授業 ~関大初等部式 思考力育成法〈教科活用編〉』

『関大初等部式思考力育成法ガイドブック』

※※

--

関連記事:

鈴木孝夫氏の『ことばと文化』が面白かったので,続けて購入したのが,『日本人はなぜ英語ができないか』です。

鈴木孝夫氏の『ことばと文化』が面白かったので,続けて購入したのが,『日本人はなぜ英語ができないか』です。

実に,面白かったです。

戦後,日本は世界の超大国になりました。

そうなる以前なら,今のような英語教育でもOKなのですが,大国となった今は,これまで通りじゃダメでしょう!というようなことが,かなり詳しく書いてあります。

その説明が,面白いのです。

どう面白いかは,読んでみると,次々とわかります。

「日本が好き!」という人には,たまらない説明なので,断然お勧めです。

--

この本を読むと,自分も英語会話ができそうな気がしてきます。

自分の知っている範囲の英単語を羅列するだけでも。

しかも,日本人的発音でも。

カンボジア・タイに行ったときのことです。

若い現地の人と片言で話したのですが,そのとき,「あなたの英語は日本の英語だね」と言われました。

どうも,「英語の日本方言」という意味合いなのです。

それでも,単語の意味は通じています。

それなら,日本人的な英語で話し続けても,そこそこ通じるだろうと思います。

自分が話す分には,これで良いのですが,英語で会話するには,あと2つ大きな壁を越えないとなりません。

1つは,相手の言葉を聞き取れるようにすること。

もう1つは,相手に気後れしないこと。

気後れは,少し経験を積めば,通過できそうですが,聞き取りは鬼門です。

耳に入ってくる英語は,私の耳が自動的に「雑音」として扱っています。

極東放送でも聞いて,耳を慣らす必要があります。

--

こうやって,努力すれば,私でも少しは・・・と思います。

でも,私が良い感じで話せるようになる前に,携帯電話に同時通訳機能が付いていることでしょう。

そのときには,宇佐美先生から教わった「一文一義」で話せば,世界中の人と話せます。

そう言う日が来たら,算数ソフトがドーンと映っている前で,携帯持ちつつ,面白い授業をしてきたいと思っています。

--

関連記事:

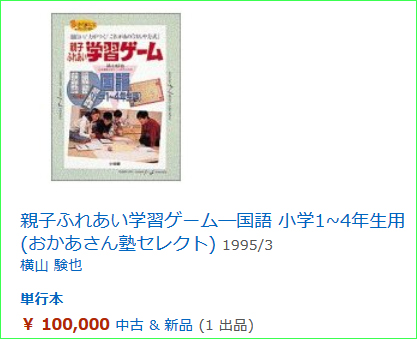

その昔,小学館から出した学習ゲームの本。

その昔,小学館から出した学習ゲームの本。

アマゾンで,「¥100,000」と出ていました。

10万円です!

自分の本の中古価格に,1万円とか2万円ぐらいのはありましたが,10万円は桁違いです。

ずいぶん思い切った値段をつけたものです。

10万円の値段がつけられたからといって,この本に10万円の価値があるわけではありません。

売買が成立するまでは,この価格は幻です。

誰も買わなければ,ただの数字でしか有りません。

何かの拍子に,「どうしても!」と思って買う人が出たら,初めて10万円の値打ちがあったとされます。

まだ,今も売り出されている状態ですから,10万円の価値は出ていません。

ところで,こういう値段の付け方,どう思いますか。

きっと,入力ミスでしょうね。

--

関連記事:

ケニヤでカメラもタブレットも無くしたので,新しく調達しました。

タブレットは2年前の半分ぐらいの値段で同等の性能のものが売られています。

日進月歩を感じます。

そのタブレットですが,イイヤマ製の8インチほどの小さいものです。

早速,仕事で使ってみたら,サクサク。

私の仕事には十分な力を発揮してくれます。

このタブレットにカメラがついていました。

そこまで調べずに購入したので,レンズを見つけて,少々嬉しくなりました。

ものは試しと撮影してみました。

その結果は?

手ぶれがひどいです。

でも,カメラとしてはまず使わないでしょう。

使うときには,脇を固めて,腕を何かに乗せて,安定をとってからパチリとすれば,そこそこ良い感じに撮れると思います。

カメラの方は,nikon1のj5。

前回がj4だったので,その後継機です。

一番ありがたいのは,液晶が動くことです。

ルワンダの大使館前で撮影した時,ローアングルで大変な姿勢でパチリとしていました。

液晶が動けば,ローアングルがとても簡単になります。

超広角レンズをつけて,ビルの前での撮影を楽しめます。

本の写真も,スキャナーで読み込む場合と,カメラで撮る場合では,出てくる雰囲気が違います。

本の写真も,スキャナーで読み込む場合と,カメラで撮る場合では,出てくる雰囲気が違います。

写真で撮ると,それなりに面白いです。

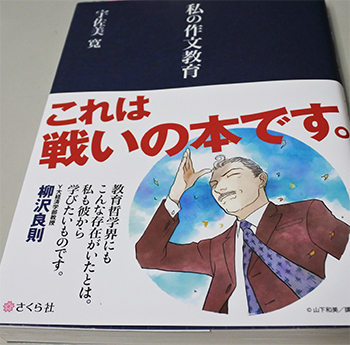

師匠の宇佐美寛先生の『私の作文教育』を撮影しました。

良いですね。

中を開くと,ずしりとくることが書いてあります。

「世の中には,望ましい事態を願う善意のスローガンは,きわめて多く有る。

スローガン自体は美しい。しかし,スローガンを個々の具体的意志決定に直結させる影響を与えようとすれば,混乱・矛盾・不合理が生ずる。

例えば,・・・・・・(略)・・・・」(『私の作文教育』p18)

作文で考える力を向上させたい人にお薦めします。

--

関連記事:

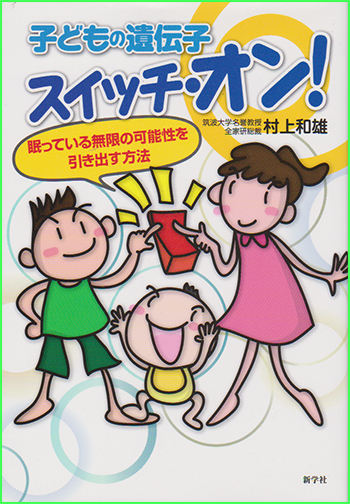

さらっと読める面白い本です。

さらっと読める面白い本です。

『子どもの遺伝子 スイッチオン!』(村上和雄著,新学社)

だいぶ前に泉さんに紹介されて,読み終えて,ブログで紹介を・・・と思っていたのですが,肝心の本をどこに置いたか・・・となっていました。

それが今日,ひょっこり出てきました。

元気になる,明るくなる,前向きになる・・・。

そっち方面を少し学びたいと思ったら,この本は良いです。

--

子どもたちに眠る「可能性の種」は,ある条件が整うと,パッと目を覚まして活動を開始します。その条件とは,心がイキイキすること。つまり,何かに夢中になれることが大きなカギとなります。(p55)

--

つくづく,そうなんだよ!と思います。

算数ソフト開発にはまって,もう10年以上も続けています。

それもこれも,自分にフィットする条件があれこれうまいこと重なっているからだと,確かに思います。

--

「ゆずる心を持った人」の集団が,生物として最も進化しやすいという結果が出ているそうです。(p156)

--

これを知っていたら,いじめる側といじめられる側にこれを当てはめて,話をしたくなります。

力を持って自分の思う方向に向けようとする北風タイプの人は進化しにくく,

言ってもすぐに丸め込まれて,どうにも思うようになりにくい人は,進化して太陽タイプになるかもしれません。

そう思いこむだけでも,楽しい気分になります。

心の中で「負けるが勝ち!」と自信を持って言えてしまいますね。

そんなあれこれが詰まっているので,やや暗いタイプの先生にお勧めです。

根っから明るい先生は読まなくても良いですが,押さえで読んでおくのも良いです。

--

明日はチーム算数です。

算数ソフト愛好家の先生達が集まります。

そのソフトの名前は『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』です。

算数で夢中になるのですから,子ども達の心も体もスイッチオンになりますね!

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)