普通に座っているだけで,「横山先生は,姿勢が良いですね」と話してくれる先生がいます。

そういう一言を言われると,私もありがたい気持ちになります。

また,同時に,良い姿勢を見て,それを「良い」と感じる教師として感覚を持っている先生がいることにも,ありがたさを感じます。

自分が普段出来ていないことを,良いことだから出来るようにしましょう,と言われても,「姿勢なんか・・・」とか,「そんなの出来なくたって・・・」という思いが自然に湧いてくることがあります。

「自分は出来る・自分は出来ない」という所からも,感情はわき出てくるからです。自己規準からの価値感情の発生です。ごく自然なことです。

この自己規準からの価値感情ですが,不思議と出てこないところがあります。

道場や稽古場などです。

正座を見ても,そうするのがノーマルな場なんだ,そうしないと学べないんだと,頭が了解するからです。規準が「自己」から「道場」へ移動しているからです。

椅子に座る時は姿勢よく座るものだと了解してしまえば,「姿勢なんか・・」という思いを振り切ることが出来ます。

椅子に座る時は姿勢よく座るものだと了解してしまえば,「姿勢なんか・・」という思いを振り切ることが出来ます。

こういう,自己規準からの価値感情を乗り越え,価値基準を高めることが作法の学習なのです。

では,作法ってどんなことなのか。

一言で言えば,この本のタイトルにある「ちゃんと」ができることです。

「ちゃんと」を進めていこうという心を作ることであり,「ちゃんと」が自然に備わっている状態へと自分を改善していくことです。

--

関連記事:

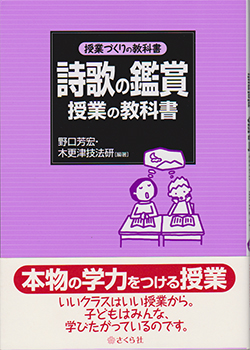

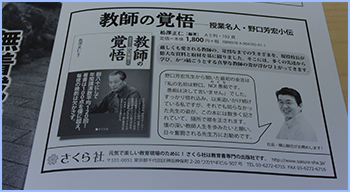

野口芳宏先生の作法の本が出ます!!

野口芳宏先生の作法の本が出ます!!

『ちゃんとができる子になる 子どもの作法』です!!

発売は3月20日。

とても楽しみな本です。

どの子にも,しっかりと学んで欲しいことが満載で,しかも,どうしてなのかも記されているので,得心します。

行儀作法は,知っているのが当たり前のことなのですが,戦後の教育では指導要領が取り上げなかったためか,次第に伝わらなくなってきています。

そこをしっかりと学んでいけるのが,この本です。

著者の野口先生が子どもの頃に通ったのは国民学校でした。

戦前の小学校です。

遠い昔の時代となりますが,その頃の1年生や2年生では通知表の教科項目に行儀作法がありました。

ですので,家でも学校でも,人として当たり前にすべき作法を,野口先生はみっちりと学んできた先生なのです。

行儀作法で大切なのは,その所作だけではありません。

どうしてそうするのかという,「価値ある意味づけ」も大切なのです。

これがないと,猿回しの猿と同じで,言われているからやっているという情けない状態になります。

野口先生の作法の意味づけ。これをしっかりと学べるので,この本はとても良い本です。

大人の私でも,「ああ,なるほど!」と納得します。

そうして,野口先生の作法の本が,教育書として登場するのです。

これが,私にはとても嬉しいです。

今,若い先生が増えています。ぜひ,この本を読んでほしいです。

そうして,管理職の先生と同じぐらいに,いや,それ以上に,作法について精通していただけたら,日本の教育はいっそうしっかりとした力強さを持つようになりますね。

話は変わりますが,本のタイトルにある「ちゃんと」。

これを漢字で書いていた本を読んだことがありました。

その本では,「秩然と」と記されていました。

この漢字,良い感じですね!

--

関連記事:

いよいよ3月になりました。

私の大学時代の同期は,この3月で全員が退職となります。

私は一浪したので,昨年が定年の年齢でしたが,同期の大方は現役合格の優秀な人達です。

その友達も,この3月が最後のお勤めとなります。最近は再任用の制度があるので,4月からも学校に勤める人もいると思いますが,一応は一区切りです。

そんなことをフッと思うと,私の同期の時代は今月で終わるのだと神妙な気持ちになってきます。

私の場合は,途中で舵をきったので,終焉の時はもう少し先になっています。

ありがたいのは,今月には尊敬する野口芳宏先生の新刊が出ることです。

子ども向けの作法の本です。

野口先生は私の作法の師匠です。

作法の師匠の作法の本です。とても楽しみな1冊です。

本が出来ましたら,すぐにお知らせをします!!

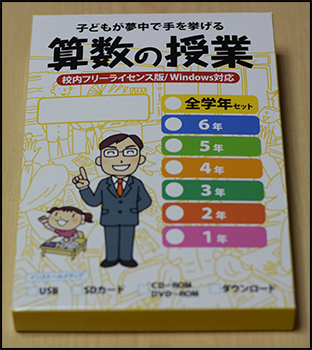

また,算数ソフトの校内フリーライセンス版がいよいよ出荷となります。

また,算数ソフトの校内フリーライセンス版がいよいよ出荷となります。

そのパッケージができました!!

校内フリーライセンス版ですので,学校が所有するPC全部にインストールして使うことができます。まさに,特大サービス版と思っています。

算数でつらい思いをしている子が,「算数って面白いじゃん!」と感じてくれると思います。それが何より嬉しいです。

本作り,ソフト開発・・・まだまだ頑張っていきます。

--

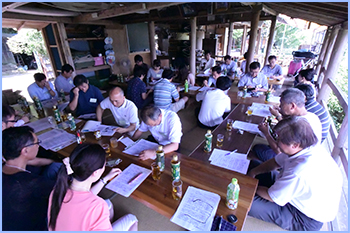

来週の14日は,木更津技法研の修養セミナーです。二宮尊徳の話をします。

3月28日(土)は,「算数スタートダッシュ!セミナー~算数ソフトを授業開きに~」です。

どちらも,楽しみです。

--

関連記事:

アマゾンに出ました!

アマゾンに出ました!

『関大初等部式 思考力育成法 ガイドブック』です。

刊行予定日は2月10日です。

その前に,関大初等部の公開研究発表会で先行販売されます。2月7日です。

この公開を盛り上げるかのように,アマゾンに予約を入れられるようになりました。

ありがたいですね。

この本のタイトルには,「ガイドブック」と入っています。

関大初等部の学習法が全国的に広がり,研修会や勉強会のテキストとして使えるガイドブックが欲しいとの声が高まり,この本を作るに至りました。

学校を挙げて思考スキルを使った学習を進める学校が増えています。この本が大いにお役に立つ思っています。

また,これから取り組んでみようと考えている学校や学年の先生方にとっても,必携の一冊となると思っています。

--

関大初等部の公開の日,東京では第6回野口塾ビギナーズが開催されます。

私はそのどちらにも参加することができず,残念な気持ちでいます。

2月21日(土)は,野口塾IN大阪に参加します。算数ソフトを使った授業実践の報告を聞き,「効果と解説」を話します。

大阪近郊の先生,是非,お越し下さい。

-------------

関連記事:

『関大初等部式 思考力育成法 ガイドブック』の表紙です。

『関大初等部式 思考力育成法 ガイドブック』の表紙です。

裁断前の表紙ですので,トンボも映っています。

表紙にも出ている思考ツールを使うこと,使い慣れて,使いこなすようにしていくこと。

この流れは,算数の学習とかなり重なります。

思考ツールはいわば,思考の基本公式です。

公式を知っているか,知らないままで自分なりにやるか。その差は算数では歴然としてきます。

例えば,67個のおはじきを数えるとします。

「10の束が幾つ」という数える公式を知っている子は,10ずつ並べるなどしていきます。並べ終われば,見た目で答えが分かります。

これを自分なりにと思って,どんどん数えて行くこともできます。

しかし,数え間違えが起こりやすく,数え終わった後,再確認したくてもできません。また,数え直しです。

思考法そのものを学ぶ学習。私が現役の頃には無かった学びです。

これからの時代に,こういった研究が進み,子供達の能力がグッと向上するのだろうなと思っています。

この『関大初等部式 思考力育成法 ガイドブック』は,2月7日の関西大学初等部の公開研究発表会会場に並びます。全国に先駆けての先行販売です。

楽しみですね。

----------

関連記事:

日本教育新聞

日本教育新聞

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)