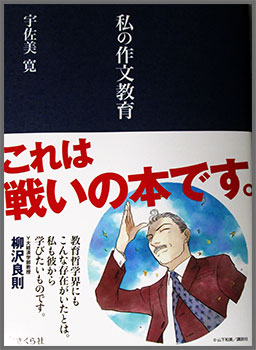

宇佐美寛先生の新刊,『私の作文教育』の見本本が届きました。

宇佐美寛先生の新刊,『私の作文教育』の見本本が届きました。

見本本は御献本先などに送られていきます。

今日は,その作業を少し手伝いました。

家に帰り,アマゾンを見たら,「ただいま 予約受付中です」と出ていました。

もう,アマゾンに出ている!と嬉しくなり,このブログを書いています。

切れ味のいい作文教育の本と言えば,『私の作文教育』と答えたくなる本です。

哲学って,どう考えることかを学びたくなったら,この本です。

この本のチラシもできあがってきました。

このチラシに記されている宇佐美先生の文章も実に学びが大きいです。

チラシも読むことができた方は,ラッキーですね。

もうすぐ,宇佐美寛先生の新刊ができます。

『私の作文教育』です。

すごいですよ!

発売日が近くなりましたら,また,お知らせします!

ご期待ください。

----------------------------

7日(土)に予定されている 「明日の教室東京分校 横山験也先生の参加者が12名になりました。

ありがとうございます。

私の話を3時間も聞くのですから,かなり,楽しい系の先生方と思います。

楽しくって,さらに,算数の深いところを一緒に学んでいきましょう。

何を話すか考えたのですが,鉄板ネタを3つほどご披露する予定です。

1つは,円の導入。城ヶ崎先生が話してくれて思い出した内容です。

2つめは,頂点や角などの学びはじめのホットな話です。若い頃のことですが,これを授業参観でやったら,PTAの広報の方が,「先生,改めて取材しますので,後日,同じのをやってください」と頼まれたほどのインパクトある授業です。

3つめは,平均のあっと驚く授業です。

そのほか,簡単に作れる強烈な教材のアラカルト。

そうして,算数ソフトの話です。

そんなことを考えて,12人の先生方との交流をイメージしていたら,とってもいい気分になったので,花丸のイラストを作りました。

そんなことを考えて,12人の先生方との交流をイメージしていたら,とってもいい気分になったので,花丸のイラストを作りました。

やっぱり,一番いい丸は花丸ですよね。

枝付きとか,植木鉢付きというのも,自分が小学生の頃,つけてくれた先生がいましたが,基本は花丸ですよね。

翌週の14日(土)の授業道場「野口塾」~大阪Special~では,阿部雅之先生の授業ビデオが流れます。もちろん,算数の授業です。

それを見て,私が斬ることになっています。

この「斬る」という言葉が,懐かしいです。

若い頃は,ずばずばとやっていましたが,今は見える世界が変わってきたので,言う内容も変わってきました。

良きにつけ,悪しきにつけ,何かしら語りますので,それを「斬る」ということにしたいと思っています。

ビデオを準備してくれる阿部先生に感謝です。

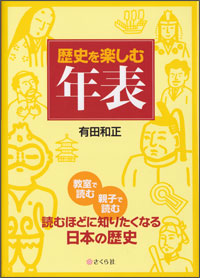

有田和正先生の『歴史を楽しむ 年表』が,増刷になりました。とっても嬉しいです。

有田和正先生の『歴史を楽しむ 年表』が,増刷になりました。とっても嬉しいです。

何しろ,この年表。

普通の年表とはひと味違います。

どう違うかというと,一言で言うと,「有田先生の教材(ネタ)年表」なのです。

見開きの左ページが年表で,右ページが全部「有田先生のはてな」です。

ここに授業に使えるネタが満載されています。

そんな嬉しい本が出たのが,昨年の4月です。

あれは発売になって,2ヶ月か3ヶ月ほどしてからでしょうか。

有田先生から,増刷になったら,「これを加筆してほしい」と原稿が届きました。

その中身を見て,びっくり。

結構なボリュームがあるのです。

通常,増刷時の修正は,誤字脱字などの簡単な微修正です。

そんなことは有田先生もご存じのことなのですが,それでも,この加筆をしてほしいと託されました。

それだけ,思い入れのある年表なのだと思い,スペースの許す限り加筆して,増刷をいたしました。

この増刷の本,有田先生に見ていただきたかったです。

お渡ししたかったです。

「先生,ここも,ここも,ネタが増えましたよ!」とご報告をしたかったです。

でも,もう,それもかないません。

残念でなりません。

できたというご報告だけでも,天に届いてくれたらと願います。

--

三省堂本店での野口先生の御講演。

演題は「道徳授業の考え方が基礎からわかる」で,その内容は「畏敬の念」の指導でした。

「畏敬の念」は,難しいです。

この言葉の意味が何となくわかるようになったのは,それなりの年齢になってからです。

そんな抽象的な世界を,野口先生はどうやって授業されるのか,模擬授業の流れがとっても気になりましたが,授業を受けて,実によくわかりました。

まずは,具体の話です。

その具体が精巧にできているところをとらえ,いったい誰がつくったのか,と問うわけです。

そのように問われると,私のような人間は自分でわかる知識の範囲で答えようとします。

そんな回答を受けて,どう対応するかも,実によくわかりました。

自分を一回り大きく成長させるヒントもいただいたようで,大いに勉強になりました。

参加して,本当に良かったです!!

—-

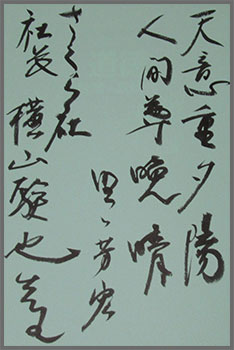

演壇にのっている本は,『道徳授業の教科書』です。

演壇にのっている本は,『道徳授業の教科書』です。

この本に,サインをいただきました。

「天意重夕陽

人間尊晩晴」

中国の漢詩の一節のようですが,出典は不明。

ネットで調べたら,渋沢栄一も好んだ言葉とでていました。

矢野健太郎先生の『数学物語』は、算数の周辺を楽しく散策できる本です。

矢野健太郎先生の『数学物語』は、算数の周辺を楽しく散策できる本です。

書棚にあったので、久しぶりに読んでみたくなり、電車の中で読みました。

今回、おもしろかったのは、歴史的数学者の異名です。

「ギリシャ数学の開祖」 → ターレス

「比例の神様」 → ターレス

※日食を予言

「数学の神様」 → アリストテレス

「幾何学の神」 → アリストテレス

「解析幾何学の創始者」 → デカルト

デカルトのは異名とは言いがたいですね。

でも、私がデカルトファンなので入れておきました。

子供たちにも何か異名をつけてあげるのも、おもしろいです。

小学校5年生の時です。

家庭科の雑巾縫いの授業中、先生が私の縫い目を見て、「人間ミシン」と言ったのです。

自分の縫い方をそんな風に誉めてもらえるとは思ってもいなかったので、私の頭はしばらく縫い物中心になっていました。

その後、しばらくの間、先生から言われた言葉が天の声のようになってしまい、縫い物の時間になると、本気度200%ぐらいになっていました。

人間のやる気の動機は、こんなところにもあるのだろうと思います。

私のは単元だけの異名です。「単元異名」です。

ターレスのは2000年以上経っても言わる異名です。

本質的なところで大きな違いがあることは、否めません。

—

ターレスは2600年も前に生まれた人です。

そのターレスは、常識と思われていたこと、例えば、二等辺三角形の底角は等しいということなどを、証明した人物でもあります。

「裏返すと、重なる」というのがその証明でした。

こんなのは、証明になるのだろうかと思えます。

そう思っても、反論するのは難しいです。

反論するには、ぴたりと重なった角度はそれぞれ大きさが違うことを証明しなければなりません。

これは、きついです。

ターレスの説明に誰でも、「そうだね」となります。

これが証明なのです。

証明をわかりやすく言うと、「だれが聞いてもなるほどそうだといえることを連ねて説明すること」です。

思い込みや感動、ファンのひいき目などは入る余地がありません。

そういう証明をあれこれしたのがターレスで、ターレスは世界で初めて証明をしたといわれています。

すごい人だったのだろうなと思います。

いい本を読み返せました。

6年の線対称のソフト,クラウドへのアップがちょっと遅れることになりました。

遅れても,いずれの日にかは,アップしますので,しばらくお待ちください。

--

昨日は,有田先生のお通夜でした。

有田先生とお会いできました。

お顔を拝見したら,「横山君,こういう本があるといいよね。」と語りかけられているようで,体がジュワッと熱くなりました。

書籍4点,日めくり1点。作らせていただけて,本当にありがとうございました。

たくさんの先生方ともお会いできました。

日ごろ会えない先生方とも,しばしの歓談ができました。

--

道中読んだのは『はじまりの数学』(野崎昭弘著 ちくまプリマー新書)。

道中読んだのは『はじまりの数学』(野崎昭弘著 ちくまプリマー新書)。

歴史的なことや文化的なことが,たっぷり書いてあり,スラスラ楽しく読めました。

そんな中に,ピリッとくることが書いてあります。

数学の強力な武器を3つ挙げよと言われたら・・・

(1)無限小数:すべての量を数で表せるようになった。

(2)文字代数:一般的な条件・解答・解法の説明が可能となった。

(3)微積分学:惑星の運動を分析し予言できるようになった。

こういうところを読むと,同様なことを算数でも考えてみたくなります。

算数の強力な武器を3つ挙げよと言われたら,今の私はこう考えます。

(1)数直線:数と量を同時に認識できる

(2)分数:わり算・比など,他の事柄と関連できる

(3)式:論証の骨格になっている

それぞれに,解説を書きたくなってきますね。

(1)は何でも数式化する力,メジャー化する力へとつながります。

(2)は関連づける力です。視野が急速に広がり,構造が見えてきます。

(3)は論理的にジックリ書き出す力ですよね。

まあまあ,いい線行っていると思います。

数学や算数の本を読んでいると,突然,フッと思わぬ事が頭に浮かんできます。

それをササッとメモしておくと,これが良い材料の元になります。

この本を読んでいて,ビビッときたのは「5百」という表記に関わる話しです。

本文とは全く無関係に,ちょっとした活字から触発されて出てきました。

そこから,分数のたし算へと伸びたので,いけるかも!と思いました。

そのうち,整理し,奇妙な話しとして書いていきたいと思います。

これは,有田先生風に言えば,「ネタ開発」です。

有田先生のように,良質のネタをたくさん蓄えて,そういう本を書き残して行きたいと思います。

有田先生,たくさんのことをありがとうございました。

これから先も,学ばせていただきます。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)