ネットで見つけて,妙に惹かれて購入した『百姓伝記(上)』です。

ネットで見つけて,妙に惹かれて購入した『百姓伝記(上)』です。

江戸時代の静岡界隈のお百姓さんが書き記した,「農家の専門書」です。

まだ,途中までしか読んでいないのですが,あれこれ納得しています。

例えば,トイレはどこに作るべきか。

農家なら,ここでしょう!というのが載っています。

昔の農家ですから,トイレは母屋から離れているところにあります。

武家屋敷のように母屋の中にトイレはありません。

身分の違いで・・・と,当て推量をしていましたが,これがまったく違っていました。

農家のトイレのベストの位置は,母屋の南東です。

北側ではなく,南東です。

どうしてでしょう。その理由は,はやく腐るからです。

腐らせて良い肥料とするために,日当たりの良いところにトイレを作っていたのです。

当然,木陰や風通しの良いところはダメです。

もちろん,武家屋敷のように,母屋と同じ所にトイレを作ったら,それは農家にとっては商売あがったりになります。

お風呂のことも載っていました。

家に風呂があることは農家としては贅沢だったようです。

お風呂がないと,体を洗う場所が定まらず,水が無駄になります。

そこで,大切なこととして,定まった場所で体を洗うようすすめています。

その場所には穴を掘り,竹のすのこをしいておきます。その上で,体を洗います。

すると,汚れた水が穴にたまるので,それを肥やしを薄めるときの水として使うのだそうです。

無駄がないように,こう工夫するんですと記されています。

今の時代,同じ事はできませんが,学ぶところが多いです。

驚いたのは,道で他国の人とすれ違うときの行儀作法まで記されていることです。

他国の人と往来ですれ違うときには,脇へ寄るのがよく,

また,道の良い方を相手が通るように譲るのがよいと記されています。

このように礼を示せば,他国の人でも無礼なことはしないのです。

これが1680年代頃の日本の農家の方々の礼儀作法なのだと感心させられました。

まだ読み終わっていなので,この先も楽しみながら読みたいと思っています。

神奈川県の佐藤宗巧先生と一緒に,神田神保町のどこかのお店で,夕方6時頃から「算数ソフト夕食会」を開きます。

参加費は,飲食代。

居酒屋で開催しますので,あと数名は大丈夫です。

特に予約もせずに,ふらりと入ります。

軽く一献傾けながら,算数ソフトを使った授業について,語り合います。

なんだか,楽しそうなので参加してみたいなと思う先生,横山までメールかフェイスブックでお知らせ下さい。

--

★算数ソフトのサンプルCDをご希望される先生へ★

メールかフェイスブックで,横山までお知らせ下さい。

在庫がある限り,無料でお送りいたします。

一つは、中村健一先生の『担任必携!学級づくり作戦ノート』です。

新学期のスタート30日間に、何をどう考えて進めていくか、その作戦を練るために活用できる本です。

表紙にも中にも、この内容は「基本」と記されていますが、どうしてどうして、結構、細かく書かれています。

中村健一という中堅の先生が、こう考えているから、「よっしゃ!私は」とか「よっしゃ!私も」と考えて進めていけます。

こういう本をよく考え付いたなぁと感心しています。

次は古川光弘先生の『学級づくり成功の原則 魔法のアイデア50選』です。

面白い実践が学級通信をベースにして、たくさん紹介されています。ベテランの域に入っている古川先生のこれまでの学級通信から選りすぐりが満載されています。学級通信の一部がそのまま転載されているので、こんな風に進めたのかと、読み手にとっていい勉強になります。

また、古川先生のファンにはたまらない1冊になっていると思います。

そうそう、途中、「魔法の手袋」が出てきました。私はフッと「黄金の左」を思い出しました。面白い先生だなと、思った次第です。

この2冊に限らず、若い先生はたくさんの教育書を読んで、面白そうだなと思うところをどんどん吸収してほしいです。

いつかは読みたいと思っていた,神道の本を買いました。まずは,入門書から。

いつかは読みたいと思っていた,神道の本を買いました。まずは,入門書から。

選ばせていただいたのは,『神道とは何か』です。

非常に分かりやすいです。

神道を中心に日本の歴史の流れが記されているので,大筋をしっかりと把握できます。入門者として,良い本に当たりました。

前から思っている疑問の一つに,神社の作法と,儒学の作法とがなぜ似ているのかというがありました。それが少し解消するかもしれないと,わずかに期待を持って読んでいました。

読み進めていく内に,応仁の乱以降,儒も仏も神も混ざったとわかり,かなり合点がいきました。

その応仁の乱ですが,都での戦乱だったので,たくさんの書物が消失しました。そのことも書いてあり,そういった混乱の中から「吉田神道」が始まると知ることができました。

もう1冊,神道の本を買ってあるので,それは明日ビッグサイトへ行くので,その道中に読んでみたいと思います。

その後,吉田神道の「神道大意」を買って,ザッと目を通したいと思っています。

吉田松陰先生が獄中で書いたのが,『講孟箚記(こうもうさっき)』です。『孟子』の講釈をした本です。

吉田松陰先生が獄中で書いたのが,『講孟箚記(こうもうさっき)』です。『孟子』の講釈をした本です。

江戸末期の様子も少し分かる,興味の持てる本です。

「孟子」の講釈本ですので,「孟子」を読んでいると多少は分かります。「孟子」を辞書的にしか知らない場合は,途中でギブアップとなってしまってもおかしくありません。

それでも,根性で読み進めていると,それなりに感動がやってきます。

なぜなら,孟子の「浩然の気」と,松陰先生の志とが重なるからです。

自分の志は何なのか,と自問する自分が出てきます。また,大志に向けて日々精進しているかと,身の引き締まる思いもわき上がってきます。

この本の最後に,解説が載っています。今回,初めてそこを読みました。

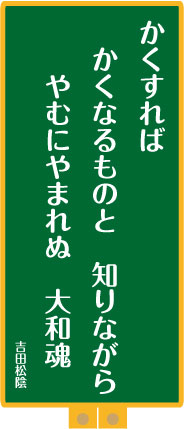

かくすれば かくなるものと 知りながら

やむにやまれぬ 大和魂

赤穂四十七士の眠る泉岳寺の前で吉田松陰先生が手向けた詩です。

『講孟箚記』を読み終えたあとに,この詩です。感じ入るものがあります。解説を書かれた,近藤啓吾先生に感謝です。

先月,実感道徳研究会の全国大会に参加しました。休み時間,ふと当たりを見ると,友達の小出先生が本を読んでいました。なにやら,ちょっと難しそうな本のように思えたので,近くへ行ってみると,『講孟箚記』でした。

若くして,『講孟箚記』を読んでいます。小出先生を慕う若い先生がいることもうなづけます。

吉田松陰先生の全集があります。山口県教育会が編纂しました。この第1巻に刀について述べたところがあります。

刀は敵をなぎ殺す鉄棒と心得るべし。

陣刀あまりきれをも頼むべからず,第一折れ曲がらざる刀を用うべし。

チャラチャラした刀を持つことが流行していた中,こう書き記す松陰先生の心に学ぶものがあります。

関大初等部の公開の1時間目。

見たいと思っていたミューズ学習です。

会場のアリーナにも驚かされましたが,もっと,驚いたのは授業中の子ども達です。

特に,隣の子同士で話し合いをしていたところ,ここは最高でした。

思考の仕方を考えるという非常に高度な話しが,行われていたのです。

こういう高度な話しを子ども同士がしていることにまず驚かされました。

さらに,その話しっぷりがいいのです。とってつけたように言葉を使っているのではなく,そういう言葉を使わないと伝わらないので,腹の底から出てきた言葉になっていました。「血肉化している」状態です。

これが5年生がやってのけているのです。衝撃的な話し合いでした。

来年は,もしかしたら,導入のあり方が変わって,子どもが自然に高度な話しができるようになっていくのかもしれないと,思っていました。

そうしたら,授業が全て終わり,三宅先生がこれまでの取り組みなどを話した中に,来年はこのような話しが自然にできるようにする,と明言されていました。

この瞬間も感動しました。そうして,子ども達の思考力開発のために心血を注いでいるのだと,非常に強く伝わってきました。

最後のシンポジウムも良かったです。堀田龍也先生の話も,田村学先生の話も,「簡にして要を得る」話しでした。実際に授業を見た後なので,なるほど,なるほどと思いました。

田村先生のお話しでは,思考力を育成する授業を行っている学校は関大初等部の他にも全国にあるのですが,関大初等部はその中心的位置にあるそうです。

ミューズ学習を学んだ先生方は,さらに他の思考力育成の指導も学び,どんどん改良されて日本の教育現場に安定定着をしていくのだろうなと思いました。

そう思っていたら,関大では中等部がすでに「考える科」を設立し授業が進んでいます。関大は時代をリードし続ける学校になりそうです。

フロアではメモを取る先生がとても多くいました。今,まさに,求められている授業なのです。

授業と離れますが,塩谷京子先生の板書に目が向きました。実にうまいです。

塩谷先生とは,まだ,お話しをしたことがないので,いつか,板書のお話を伺ってみたいと思います。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)