算数の九九。昔は九九八十一から始まっていたのですが,どうも,戦国時代あたりから「二二が四」と小さい方から一覧されるように変わったようなのです。

算数の九九。昔は九九八十一から始まっていたのですが,どうも,戦国時代あたりから「二二が四」と小さい方から一覧されるように変わったようなのです。

この変化の原因が中国大陸にあるような気がして,その移り変わったのではないかと思われる時代の大陸を覗いてみたくなりました。

あれこれ調べて,まずは,右の『大モンゴルの世界』から読む事にしました。

読み終えて,この本からは調べたい事については,その輪郭を知ることができ,ちょっと前進!という思いです。

でも,それ以上に,ビックリする事を学びました。

蒙古来襲とか元寇とか,「一方的に攻めてこられた」という意識で学んできたので,元は好戦的な国と勝手な思いこみができていました。それが,この本を読むと,一変します。

2回目の元寇では,大量の船が1ヶ月も海上に停泊していました。どうも,これは戦いの船ではなく,農耕移民だったようなのです。

そんな事,突然,ここに書かれても,何が何だか??と思います。

4章の中程に日本との事がしっかりと書かれています。そこだけでも,目を通していただくと,広い視野に立ったモンゴルの姿が分かります。

また,その後には,「周礼」が出てきます。

大都(今の北京)建設は,「周礼」に出てくる「古代中国の国都の理想型を忠実になぞったかたち」になっているのだそうです。これも,驚く事です。民族が違う文化の,それも古典様式に則って首都をつくったのです。気配りとか配慮とか言う感覚ではなく,これが生き方だったのだと思い知らされます。

モンゴルへの意識がどんどん変わっていきました。

そうして,次の1文を読み,大きく考えさせられました。

「世界史の大流をふりかえると,民族や人種・宗教・文化伝統などがぬきさしならぬ対立要因となるのは,むしろヨーロッパ流の国家・民族・宗教の観念が世界に広まりだした十九世紀以降に顕著になったものではなかろうか。」

とても良い本です。お勧めします。

気になる本をヤフーオークションで見つけると,ちょっと先の事を考えて,入札する事があります。昨日と今日と,珍しく2日連続で入札し,落札しました。

気になる本をヤフーオークションで見つけると,ちょっと先の事を考えて,入札する事があります。昨日と今日と,珍しく2日連続で入札し,落札しました。

1つは,『日葡辞書』です。国語辞典で満足できなくなってきた国語系の先生が,食指を伸ばしたくなるのがこの辞書です。私自身,長い間気になっていて,ちょっとあれこれ考えて,購入する事にしました。オークションでしたので,古本屋価格の半額で買えました。良かったです。

もう一つは,『初等数学史』です。 算数ソフトの開発を進めていると,どうしても「どう教えるか」という一点に集中します。年がら年中,この頭だと,見ているはずの算数が次第に見えなくなってきます。近視眼になっていく感じになります。そうなり過ぎないように,昔の事を学ぶようにしています。

今,ちょっと気になっているのが,この『関大初等部式 思考力育成法』です。半年前に出た本なので,すでに読み終わっていますが,どうも,気になります。

たくさんの思考法(スキル)を教科毎に束ね,さらに全教科対応へと束ね,最終的に6つのスキルに集約させています。この流れが,算数・数学の「記号化」に近い感じなのです。

記号化というのは,「合わせる」とか「ふえる」とか「加える」などいろいろな表現を「+」に束ねていくような作業です。

束ねてしまうので,記号化は何とはなく視野を狭くするような感触も受けます。

しかし,算数の世界で見ると,狭くなるどころか,視野はどんどん広がります。記号を知った子は,反復練習によって,その記号を使って習った事象以外の事象へも自然と適用を行い始めます。花壇の花の数から「+」を習った子が,人の数で「+」を練習し,消しゴムの数でも「+」を練習し,どんどん練習しているうちに,自然と,その他の諸事象に「+」を適用するようになるのです。

算数の記号は「+」だけではありません。「-」も学びます。「×」も「÷」も学びます。すると,それを組み合わせて思考する力が出てきます。

ここまで考えただけでも,『関大初等部式 思考力育成法』には,武者震いのような感触がしてきます。何か,これまでにない思考の世界を開きそうだと感じてくるのです。

この本の著者の一人である三宅先生のお話を一度伺ってみたいですね。私はただひたすら,「記号化」と「適用」という意識で聴いていたいです。

この本は良い本です。お勧めします。

友達の堀 裕嗣先生の本『一斉指導の10の原理100の原則』です。

友達の堀 裕嗣先生の本『一斉指導の10の原理100の原則』です。

一斉指導のあり方について,正面から取り組む本は,とても嬉しいです。

前書きに「子どもたち学校にいる時間の8割程度は授業」 ,「授業の中心は〈一斉指導〉です」とあります。

全く,その通りです。

「一斉指導をしっかりできる」これこそ,教師の基本中の基本の指導力です。

堀先生は中学校の国語の先生です。

私は小学校でしたので,全教科を教えていました。その経験からわかることは,一斉指導で先生がエネルギーを大きく出すのは国語と算数です。作業が少なく,頭で勝負する勉強だからです。

そういう感触を持っているので,国語系の先生か算数系の先生が書いた一斉指導の本は,良い本になりやすいと思っています。

堀先生は国語の先生ですから,授業イメージとして国語を念頭にして読むと,この本からしっかりとした指導法がたくさん吸収できます。

10の原理の第1番目は「ゴールイメージの原理」です。

3学期末にどういう状態で授業をしているか,それを明確にする。これができれば,流れを考える事ができます。どこで何を授けて・・・と。

2番目は「フレームワークの原理」です。「授業目標の自覚化」という意味です。第1と関連しての第2です。なるほどと思います。

この先は,本を読んでください。

自分の専門教科が算数や理科,社会など,国語以外の先生には学びがとても大きいと思います。

国語が専門という先生には,ドンピシャです。御自身が日頃から感じている一斉指導の肝と比べつつ読むと,得るところが多いです。

一斉指導の本は,力のある先生にどんどん書いて欲しいところです。

良い本です。お勧めします。

プロゴルファー横峯さくらさんのおじさんとしても有名な横峰吉文先生の本です。

プロゴルファー横峯さくらさんのおじさんとしても有名な横峰吉文先生の本です。

保育年齢の子ども達ですが,ヨコミネ式で育てると,子ども達は驚くほどの成長をします。

跳び箱10段,当たり前です。入学前に漢字も覚え,九九も覚えます。

やる気になれば,どこまでも伸びるのが子ども達なのです。

そのやる気スイッチが4つ紹介されています。

1,子供は成長したがる

2,子供は真似をしたがる

3,子供はちょっとだけ難しいことをしたがる

4,子供は認められたがる

この4つを上手に扱うと,子ども達はどんどん学びの世界に入っていきます。

やる気にさせて,高い世界へ誘う。

どんどん自分から学びたがる。

こういう世界,良いですよね。

読みつつ強く感じるのは,手取り足取り教える事はしないで,子供が学びたがるようにしていることです。

「教えずに,学ばせる」

そういう事例に感動します。

さらに,強く感じた事は,同様の事を算数で実現しているのが,算数ソフトなのだと言う事です。

◎ソフトを見せると「スイッチオン!」となります。

◎見せただけで,驚くほどのやる気がでてきます。

◎授業中は,バンバン手が上がります。

◎目からは,「私を指して光線」が出ます。

◎マウスが自分に回って来たら,最高!です。

この状態で,さらに,

◎算数の最重要事項である「きまり」を見つけやすいのです。

すごいとしか言いようがありません。

そうして,自分なりに気付いた事を

◎話したくてたまらない状態になります。

ですので,先生が教えようとしても,「僕が言いたい」状態になります。

「教えずに,学ぶ」

簡単に実現します。

この素晴らしい状態になるのですから,ここに,「よりしっかりと学ぼうとする姿勢」を植え付けることもできます。

◆姿勢よく学ぶという,学びの土台づくり。

◆ソフト学習後には,教科書(資料)の自力読解。

やる気にあふれた算数の授業がどんどん広がります。

嬉しい事です。

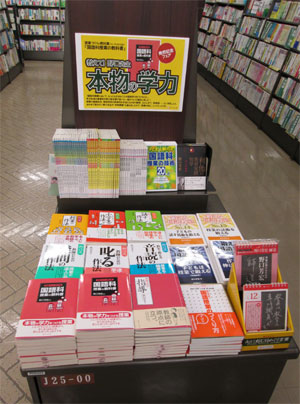

東京の神保町にある,三省堂の本店4階です。

東京の神保町にある,三省堂の本店4階です。

このコーナー全部,野口芳宏先生の本です。 感動のあまり,店員さんのお許しを得て撮影させていただきました。

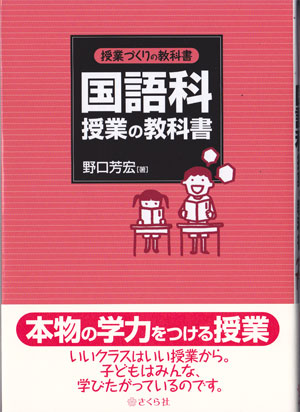

正面平積みの最前列にあるのが,野口先生の最新刊『国語科授業の教科書』です。

この本が10月に発売になるというので,三省堂さんが野口先生のフェアを企画してくださいました。

2列目,3列目に左半分には,学陽書房さんの作法シリーズが並んでいます。大評判のシリーズです。右側には,明治図書さんの鍛える国語シリーズです。そうして,奥の棚に面陳されているのは,『子どもを動かす国語科授業の技術20+α』(明治図書)です。大きな「20」が目印です。

その右側。面陳されている黒い本がありますね。これがあの有名な『利他の教育実践哲学 ―魂の教師塾―』です。小学館さんがここ一番で力を入れてくださった上製本です。

非常に豪華なコーナーです。

本もこうして生き生きと展示されると,書展に足を運ばれた先生方が,手にとって下さいます。そうして,「良いなぁ」と思ってくだされば,本がレジに運ばれます。

勉強された先生が,その英知を子ども達の成長へとつなげてくれます。

素晴らしい循環です。

野口芳宏先生のコーナーは,10月中開催されています。

東京へお越しの際は,ぜひ,神保町の三省堂本店へ足を運ばれてください。

※三省堂の皆様,撮影させていただき,ありがとうございました。

愛知県の早川広幸先生からも,『国語科授業の教科書』の「一押し!」を教えていただきました。

愛知県の早川広幸先生からも,『国語科授業の教科書』の「一押し!」を教えていただきました。

57ページです。

「私は、今という私の人生で最も新しい時間とセンスを活用して改めて教

材と向き合いたいと思う。」

教えていただいたところを読み返してみると,そこは一読したときより,強く光を放ってくれます。

この4行後に,次のようにあります。

「全く同じ手法や発問を私は『原則的に』は用いない。」

「全く同じ手法や発問を私は『原則的に』は用いない。」

「今回の勉強会のために私は何かしらの新しい発見と夢をその会場に持っていきたいと思うからだ。」

気が引き締まります。

早川先生のおかげで,また,良い一時を過ごせました。

私には授業をする場がないので,このエネルギーを算数ソフトに向けて行きたいと思います。

目下,5年生の「分数と小数・整数の関係」のソフト開発をしています。

この単元の肝は,「分数を上から読むと『分子÷分母』と読むのだ」ということを学ぶ事です。

下から読むが「分数読み」ならば,上から読むのは「わり算読み」とでも話しておくと良いです。

これで,分数とわり算の関係がしっかりしてきます。

ただ,これは単なる暗記となってしまいます。それを補う理解に役立つソフトを開発しています。

そのことについては,昨日,ちょっと書きました。

野口先生のお言葉である「新しい時間とセンス」「新しい発見」などは,黒板とチョークでは理解が難しい所を,ソフト開発で新しい算数の姿を示したいという私の思いを強くしてくれています。有り難いお言葉です。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)