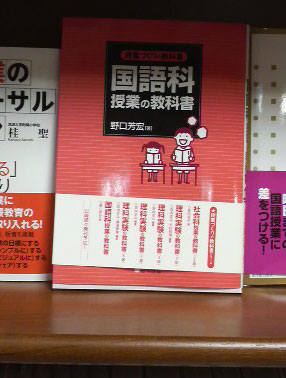

『伝わる伝わる 見える指導』の山本正実先生から,石川県の大型書店ビーンズさんで,野口先生の『国語科授業の教科書』が面陳されている事を,知らせていただきました。

『伝わる伝わる 見える指導』の山本正実先生から,石川県の大型書店ビーンズさんで,野口先生の『国語科授業の教科書』が面陳されている事を,知らせていただきました。

「面陳」というのは,本の表紙がお客様の方を向いて,棚に並べてある状態です。お客様の目線と会いやすいので,書店さんが「この本は!」と思った本が,面陳になります。

山本先生のお知らせに,嬉しい気分になっていたら,北海道の宇野先生からも面陳になっていることを知らされました。

このように棚に並んでいると,手にとって中を見たくなります。見れば,どのページも野口先生の国語論です。グッと来ます。

そうこうしているうちに, 読売新聞の家庭教育欄にコメントが載ったばかりの城ヶ崎滋雄先生から千葉県船橋市の丸善では平積みになっていると知らされました。

『国語科授業の教科書』で勉強をする先生がどんどん増えて欲しいです。

さて,友達の合田淳郎先生から「一押し!」を教えていただきました。

p32「授業はその意味で教師中心であるべきなのだ」

p41「 すべからく授業は『期待と緊張』の連続であるべき」

教えていただいて,私も該当箇所を読み返しました。

「合田先生,一押し!」の所も,実に良いですね。

特に,32ページの所は,「授業の成否の全責任は教師にある」と続きます。私でなくても,ズシリと響くと思います。

合田先生のおかげで,また,良い勉強ができました。ありがとうございます!

参加している野口塾MLに,石川県の山本正実先生から,『国語科授業の教科書』の「一押し!」のメールが届きました。

参加している野口塾MLに,石川県の山本正実先生から,『国語科授業の教科書』の「一押し!」のメールが届きました。

「進歩と向上の本質は現状の否定と破壊である」(15ページ)

「キーワードを使う」(53ページ)

私も,該当箇所を読み直しました。

「キーワードを使う」には,「話しを的確にしめくくることができる」とあります。

野口先生が日頃からお話しされている「束ね」です。極めて重要です。

山本先生から教わったキーワードもあります。

「即時・即日・即実行」です。

教育の原点セミナーで伺ったキーワードです。

山本先生がつくってくれたキーワードのおかげで,私も心するようになりました。

キーワードを準備しておく事。これが重要なのです。

山本先生は,52ページの一文を短くにも野口先生ならではの学びを読み取られていました。

同様の事は,山本先生の御著書『伝わる伝わる 見える指導』のp29にも載っている事を教えていただきました。

「~ですね」を多用し,「ですね」で間を取ると示されています。

これも,まさに,その通りです。口頭の説明で,一文を短くする素晴らしい指導方法です。

子ども達も教われば,そのように話す事ができます。石川でそういう授業を拝見して,すごいと思った事を思い出した次第です。

熊谷久美子先生からは,フェイスブックで某K書店(紀伊國屋さんですね)で購入と教えていただきました。少し読み進めたところで,「濃いです」の感想も頂きました。

熊谷久美子先生からは,フェイスブックで某K書店(紀伊國屋さんですね)で購入と教えていただきました。少し読み進めたところで,「濃いです」の感想も頂きました。

私も一緒で,とても嬉しかったです。

山口の篠田裕文先生の所へは,この連休中に届くそうです。楽しみですね。

--

p115には,2学期の終業式に,野口先生が全校の子ども達に話したことが載っています。

壇上から子ども達に質問をした結果,子ども達は「ちやほや教育」に明確に否定したとあります。

ここを読んで,野口先生の学校の子ども達は,芯のしっかりした子へと育っているのだと思いました。

その真に迫る具体的な語りが載っています。感動的な記述です。

そうして,3学期には・・・とつながるのですが,この中身も素晴らしいです。

校長先生方には,ぜひ,お読みいただきたい一節です。

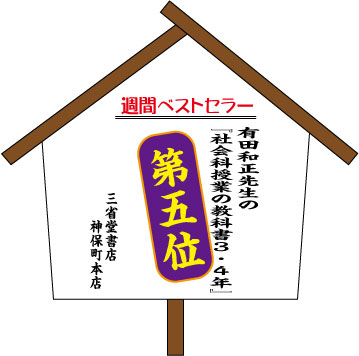

『新文化』という出版業界新聞の「週間ベストセラー」のコーナーに,有田和正先生の新刊『社会科授業の教科書 3・4年』が第5位として載っていました!!

『新文化』という出版業界新聞の「週間ベストセラー」のコーナーに,有田和正先生の新刊『社会科授業の教科書 3・4年』が第5位として載っていました!!

三省堂 神保町本店の「社会・人文」というジャンルで,第5位です。

このジャンルには,次の本が掲載されていました。

1位 「戦後史の正体」

2位 「『日本史』の終わり」

3位 「99%対1% アメリカ格差ウォーズ」

3位 「敗者の日本史6 承久の乱と後鳥羽院」

そうして第5位に並んでいたのは,次の3冊でした。

5位 「ソクラテスと朝食を」

5位 「今上天皇・元首の本心」

5位 「社会科授業の教科書 3・4年」

8位には5冊入っており,その中の1つは小学校学習指導要領でした。学習指導要領も売れ筋だったと分かり,嬉しい気持ちになりました。

有田先生の本は,この4月にもBS11の「宮崎美子の

2冊立て続けにランクインです。さすがは有田先生だと感激しています。

その有田先生の御自宅に,ちょっとおじゃまして参りました。

いつものように,次々と面白い話しが飛び出してきます。

いつもはたくさんお話しを伺って,お腹いっぱいになり,大満足をして終わるのですが,今回は驚く無かれ,有田先生から御質問を受けました。

算数のかけ算九九の御質問です。

「二三が6」「四二が8」などに「が」が付くのはなぜか?

まさかの質問にビックリしたのですが,ジャンルが算数で,しかもかけ算九九だったので,私なりに把握している事をお話しする事ができました。

一言で言うなら,それは,「日本人の漢文崇拝」が主たる理由となります。

あれこれお話しをさせていただいたら,「講座ではそういう面白い話しをするように」と御指導をいただきました。とても有り難いお言葉を頂きました。

これから先は,できるだけ,算数ソフトにこういう算数小話を載せてお話しする方向で進みたいと思います。

夏の暑さが厳しいときは,読書も避暑中という感じで,ちょっと足が遠のいていました。

夏の暑さが厳しいときは,読書も避暑中という感じで,ちょっと足が遠のいていました。

でも,一気に涼しくなり,読書が楽しくなっています。

『気 修行 身体』(湯浅泰雄著,平河出版)も実に面白かったです。

全部が全部読みこなせているわけではありませんが,なるほど!と思うところが随所に出てきます。

「はじめに」で,いきなり来ました。

東洋医学の伝統的な考え方が解説されています。

◆西洋医学でいう対処療法・・・病気になったからこれをなおす・・・じゃなくて,(東洋医学は)普通のレベルよりもっと健康の度合いを高めて,病気にかからないように,精神なり身体なりの能力をもっと高いレベルへ追求していく

姿勢の教育は,東洋医学にも通じているのかと感じ入ったのですが,よく考えてみれば,当たり前の事です。

その当たり前の事に,なかなか気がつきません。

年を重ねてからの読書は,新しい知識を得ると言うより,「自分のしてきた事(している事)への確証づくり」という面が強いです。

東洋医学の考え方は,今,大きな問題になっているいじめについての考え方にも広げたいところです。

いじめが発生したらそれなりの対処が必要ですが,「いじめにあってもへこたれない子」に育てる教育が平素から行われていたら,それはとても有り難い事になります。そういう考え方の教育を打ち立てる事が大切なのだと,東洋医学の考え方が教えてくれているように思えてなりません。

私は,それが「姿勢の教育」だと考えています。

しばらく読み進めると,日本の武道のことが記されています。

◆剣技の訓練の究極の目的は,他人に勝つためではなく,いわば自分に勝つための方法に変わってしまった・・・「殺人剣」から「活人剣」への変化

ここも,なるほどとうなります。

剣術はもともとは敵を殺す事が目的です。でも,武士はそれを超えて,「己に勝つ精神」へと目的を昇華させたのです。まさに,見事です。日本人で良かったと熱い気持ちになります。

目を転じて,教育を考えると,面白い事に気がつきます。

例えば,「競争」の善し悪しです。

競争を取り入れて成功している先生は競争が大事と言い,競争は良くないので,競争を無くす方向で成功している先生は,競争はダメと言います。

どっちが正しいのか,本を読むと迷います。

迷いが生じるのは,どっちかが正しいと考えるからです。

日本武道のように,「目的の変化」で進む方法を選べば,とくに,競争そのものには善し悪しはないことがわかります。

競争は根源的なところで,相手に勝とうとする強いエネルギーを自然に生み出させる力を持っています。でも,これは競争の持つ「生の力」 です。剣術の殺人剣と似ています。

これを日本の武士のように「己に勝つ」という「日本人(武士道)的な精神の力」へと方向を転換することが教育の大きな力と分かってきます。

そういった形で学級経営を成功させている先生が,私の身近にいます。城ヶ崎滋雄先生です。

中盤には姿勢がでてきます!

◆武術にせよ修行法にせよ,まず基本となるのは身体の姿勢である。

ここに,「教育にせよ」と入れたいと思いました。

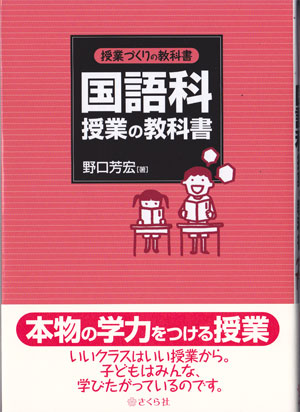

野口芳宏先生の新刊『国語科授業の教科書』(さくら社)の表紙の写真が届きました。

良い感じです。

さくら社のシリーズとして,「○○の教科書」があります。

社会が有田和正先生で,理科が宮内主斗先生。

国語が,野口芳宏先生です。

野口先生の講座に参加した事のある先生でしたら,野口先生の話のうまさに驚かれたと思います。

同じ事を話すにしても,野口先生が話すと,品が良くなり,格調も高くなります。

どうして,そういう話し方ができるのだろうかと,時々思うのですが,すぐに「教養の差」「学びの差」と感じてしまいます。

そんな風に思っていたので,今回の『国語科授業の教科書』は有り難い一冊になっています。

なにしろ,第3章が「分かりやすい話し方」なのです。

野口先生は,この本で,分かりやすい話し方が「最も重要な教育技術」と明言されています。

その秘訣は6つ。

私が最も衝撃を受けたのは,「④ 一文を短くする」です。

ダラダラとした事例が載っていて,それを野口先生が一文を短くして,「明快」になるように直しています。この直した文が実にすごいです。こんな素晴らしい直し方は,かつて見た事がありません。

一文を短くするだけなら,誰でも簡単にできます。句点を増やせばいいのです。

しかし,それで「明快」になるかというと,基の文が悪ければ,明快になりません。

明快に一文を短くする,その技術が見えてきます。 ここだけでも価値は非常に高いです。

52ページです! 読み飛ばすことなく,しっかりと吟味して,ビフォー・アフターを比べて下さい。

もう一つ,嬉しかった技術がありました。「③ どんな話しも「対話」である」です。私は得意なので,つくづく同感しました。

「明快な話し方」を学びたい先生は,第3章をしっかり反復して読まれて,実践していただきたいです。

そうして,時々,野口先生の生の御講演を聴いてみてください。「分かりやすい話し方」が次第に身についてきます。

待望の野口芳宏先生の新刊が10月5日に発売となります。

書名は,↓。

『授業づくりの教科書 国語科授業の教科書』

220ページを超えるボリュームにびっしり野口先生の御論文が詰まっています。

最初から最後まで,ガツン!ガツン!の連続です。この1冊は外せないと思うのは私だけではないと思います。

◆国語学力には三つある

まずは,ここをしっかり頭に入れておきたいです。ここが明確になれば,国語指導はぶれません。

◆1,日本語を正しく理解する力

日本語を正しく理解する力とは何か? 基本は2つです!

◆ 正確に理解する力

◆ 適切に表現する力

「正確」と「適切」の微妙な違いが分かる先生だからこそ,指導が揺らがないのです。

今日は,ここまでにしましょう。

目次を御紹介しましょう。

本格派の国語教育の本です。

--------------

序 授業の存在意義

第一章 国学力を形成する

一 学力形成が曖昧な国語科授業

二 国語学力とは

三 国語学力形成の原理

第二章 授業の基本・授業者の心得

一 全員参加を促す授業

二 子どもを集中させる技術

三 わかりやすい話し方

四 素材研究・教材研究

五 範読

第三章 授業の基礎技法

一 発問

二 板書

三 ノート指導

四 机間巡視

五 指名

六 評価

第四章 教材別指導の基本

一 文学作品(物語文)の鑑賞

二 説明文の読解

あとがき

--------------

10月5日発売。1800円+消費税です。

非常に楽しみです!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)