聖徳太子や源頼朝など,昔の偉い人の絵を見ると,皆さん,手に細長い板を持っています。

聖徳太子や源頼朝など,昔の偉い人の絵を見ると,皆さん,手に細長い板を持っています。

これ,「笏(しゃく)」と言います。

有田和正先生のファンの先生方なら,この笏を見て,「あっ,カンニングペーパーね!」と思われたことでしょう。

平安貴族の仕事は儀式です。

式場には偉い方もいます。

そんな場で,自分が何か話すこともありました。

緊張のあまり話す言葉を忘れてはいけないので,その内容を笏の内側に書き,それを見ながら話しました。

でも,それだけではなく,記録するためにも使われていました。

偉い方から,「こんなことをよろしくね!」と言われたら,それを忘れないように,笏の内側にメモしていました。

そういうことが,『江家(ごうけ)次第』(江という家の年中行事の式次第が記されている書)に書いてあると,かの有名な『貞丈(ていじょう)雑記』に記されています。

--

君の仰せを忘れぬ為に書き付けて吾が奏聞(そうもん)すべきことを書き,仕出すこともありしなり。

--

あれこれ調べると,笏の使い道については,上と同様,メモ書きということになっています。

ですが,この『江家次第』には,上の文の前に,もう1文書かれています。

--

笏は身の真中に有るように持ちて我が身のひずみを直すべき為の定矩なり。

--

『江家次第』が記されたのは,平安後期。

当時の正座は安座。つまりあぐらですから,今の正座に比べ体がぐねりやすいです。

ぐねってしまう体を,平安貴族は笏を使って時々まっすぐに直していたのです。

また,『貞丈雑記』には,笏の作法が記されています。

--

公家にては礼儀を正して物を申さるる時は,左右の手にて笏を持ちてむねのまん中の通りに持ちて礼儀を申さるるなり。

--

礼儀正しく話すときは,笏を体の中央にセットしていました。

体と笏の「中央揃え」ですね。

上体も笏も縦にまっすぐ。こうすることが礼儀正しい姿だったのです。

姿勢を良くすることは,平安時代から行われていた作法です。

1000年以上も続いている,日本古来の伝統的作法なのです。

私の友達には姿勢の良い人が多いです。それが嬉しいです。

--

関連記事:

この漢字を読める人は少ないだろうなと思います。

この漢字を読める人は少ないだろうなと思います。

でも,漢字を構成しているパーツを見ると,意味することはどなたにも分かると思います。

夕食のことです。

この漢字の読みですが,

音読みは「ソン」。

どんな意味なのか,全く分かりません。

訓読みは,『字通』に3つ載っています。

「めし」

「ゆうげ」

ここまでは,妥当なところと感じます。

そして,3つめです。

「もてなし」と読みます。

その昔も,夕飯時には人がやってきていたのでしょうね。

だから,夕飯でもてなしたのだろうなと思います。

夕飯時になったら,お客さんは夕飯にかかってはご迷惑と思い,腰を上げますが,

主の方は,もう準備が出来ていますからと,夕飯を勧めます。

お客はいったんは断りますが,主が進めるので,それでは・・・となります。

昔から,こういったことがあって,そのもてなしの中に夕飯が位置し,この漢字に「もてなし」をあてがったのでしょうね。

また,もてなしは,「持て成し」とも書きます。

晩ご飯を持って来て,楽しい一時を成しているようなイメージがわき上がってきます。

おもてなしは日本人の伝統的な心です。

この漢字を知ることで,昔の日本人の振る舞いが感じられてきますね。

--

関連記事:

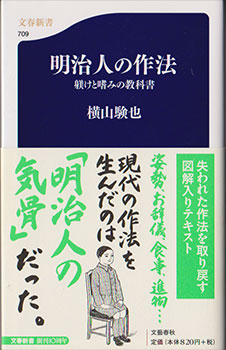

愛媛の松澤正仁校長先生から,左の『第19回 名人に学ぶ教育講座 全記録』をいただきました。

表紙に目次が見えますが,4つの講座があり,私は1の「算数 6年『速さ』」と,3の「作法講座」を担当しました。

当日の講座すべてを,宇和島教育サークルの方々がテープ起こしをされ,編集してくださったものです。

とても,読みやすいです。

「作法講座」では,「姿勢」の話をしました。

1コマ全部姿勢の話ですから,聞いていた先生方も少々大変だったと思います。

何しろ,写真のような状態で1コマの時間を過ごします。

何しろ,写真のような状態で1コマの時間を過ごします。

背休め(背もたれ)に,背中が触れません。

体は多少きつくなりますが,やってやれないことではありません。

良い姿勢は,ただそれだけで良いですよね。

皆さん,凜としています!

姿勢正しい,凜とした日本人。

これですね。

手元に,明治34年に刊行された『小学作法書』(茨城県師範学校長 鈴木亀寿閲 湯澤直蔵著)があります。

この作法書の第四は,「教室内における心得」です。

この作法書の第四は,「教室内における心得」です。

その一番目は,姿勢です。

姿勢を教室内の作法として,第一に取り上げています。

一,教室内にありては,姿勢正しく着席すべし。

補足として,次のように書かれています。

姿勢正しからざれば,自然に風采挙がらず,また体格を損じ,身体の発達を妨ぐるに至るものなり

よくよく注意すべし。

良い姿勢をすると,それだけで,10の功徳があることを,九州大学医学部の教授だった池見酉次郎先生が『人間回復の医学』(創元社)に記しています。

明治期の先生方も,姿勢が体に影響することを知っていたのです。

池見先生の話も,作法の講座で話しました。

その記録が,とても読みやすく編集されています。

関心のある方は,松澤校長先生へご連絡下さい。

宇佐美寛先生の『私の作文教育』に,次のように記されています。

「作文の思考には,このように知覚的側面がある。しかし,この問題については,私はまだ不勉強で明確には書けない。代わりに,次の本を読んでいただきたい。」

と,この後に2冊紹介されています。

「①池田久美子『視写の教育--<からだ>に読み書きさせる』(東信堂,二〇一一年)

②石川九楊『縦に書け!』(祥伝社新書,二〇一三年)」

『縦に書け』は,『視写の教育』同様,実にいい内容です。

この本を読む前の私は,縦に書こうが,横に書こうが,鉛筆で書こうが,キーボードを打とうが,「どれも大差なし!」と思っていました。

縦書きの持っている世界観を知らなかったからです。

無知は,恐ろしいです。

成長できるチャンスを自分でつぶし続けるのです。

この本を読で,私は「縦書きだな」と思い改める気持ちになりました。

幸い,作法関係は縦書きでノートに書いているので,これを一層しっかり進めたくなっています。

この縦書き指向になったのは,「姿勢」「立腰」を楽しんでいる自分に,確かな変化が起きているからです。

普通,座っているときの姿勢なんか,「どうでもいいじゃん!」と思います。

それなりに,見苦しくなく座っていれば,背もたれにもたれていても,それが楽なら,「いいじゃん!」となります。

これも,姿勢の持っている世界観を知らないところから出てくる言葉です。

皆さんの中に,ただ座っているだけでほめられたことがある人,いますか。

そういう人は,極めて少ないでしょう。

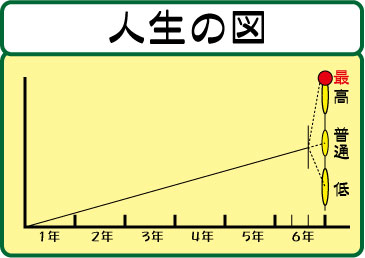

「良い姿勢」「正しい姿勢」をほめられることで,外から「良い」とか「正しい」,そういう人としてほめられます。人の評価が,自分を形成してくれます。

外からだけでなく,姿勢を良くしていると,正しい方向に自然と向かう自分が出てきます。

なぜ,正しい観念が生じてくるのか。

それは,姿勢という言葉と体が連動するからです。

良い姿勢をしていると,そのこと自体で「良い」という世界観に自分が包まれます。

正しい姿勢をしていると,そのこと自体で「正しい」という世界観に自分が包まれます。

姿勢を良くすることは,その姿を言い表す言葉によって,自分をじわじわと変えていきます。

姿勢の世界を知っているからこそ,出来る自己変化です。

『縦に書け!』に,次のように書かれています。

「字や文を書くとき,紙は単なるのっぺりとした空間ではなく,天と地を持つ現実の世界を象徴する表現空間になります。」

これを知った私は,姿勢同様の大きな何かを得られそうです。

縦書きを意図的に行い,この世界からも成長をしていきたいと思います。

宇佐美先生の本に引用されている本には,外れがありません。

立志舎の勉強会が小石川大神宮で開催されました。

立志舎の勉強会が小石川大神宮で開催されました。

そのオープニングは,開校奉告祭。

神社の本殿で厳かに行われました。

つくづく思うは,現代作法の根っこの部分がここに存在しているということです。

その厳かな気持ちのまま,勉強会の会場へ移動。

神主さんのお話の後に,「お行儀」の話をさせていただきました。

この勉強会は,保護者の見守る中,子ども達が勉強をします。

ですので,私の話は,「行儀の良い人,悪い人。どちらになりたいか」という選択から始めました。

なりたい方を紙に書かせ,それを保護者の方に見てもらいます。

子ども達は,ちょっと恥ずかしそうに,またちょっと嬉しそうに「良い人」と書き,それを読んだ保護者の方は,その選択を目頭が熱くなる思いで受け止めてくれました。

親が喜ぶことをすること。それを「親孝行」と言うことを伝えました。

その後は,「姿勢の実技と一言講話」「返事の実技と一言講話」「くつの脱ぎ方実技と一言講話」・・と進めました。

一つ一つは,高が知れた作法です。

ですが,そこに横たう意義を伝えると,伝統的な作法の大切さがよくわかります。

立志舎の勉強会。とても充実した会でした。

閉校後は,関係者で会食。

その中に,神主さんもいらっしゃり,いろいろとお話を伺うことが出来ました。

私にとっても,とても充実した会になりました。

--

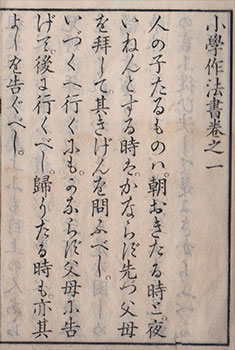

明治16年の文部省編纂の教科書『小学作法書 巻之一』です。

明治16年の文部省編纂の教科書『小学作法書 巻之一』です。

この当時は,まだ国定教科書ではなかったので,御上に申し出てOKが出れば,教科書として使えました。

その中に,作法の教科書もあり,修身の中の一つとして勉強しましょうとなっています。

「巻之一」ですから,1年生が使う作法の教科書です。

でも,一年生の子に,この教科書を読ませていたとは,とても思えません。

いきなり漢字漢字の連続で,しかも,変体仮名文字もでてきます。

今の大人も,読みでちょっとつっかえると思います。

1年生には無理ですね。

この教科書,先生が持って,ここに書いてあることを読み上げたり,塗板(今の黒板)に書いてたりして,教えていました。

それにしても,書き出しは実に良いですね。

「人の子たるものは」

ですよ。

ちょっと付け加えるなら,

「そもそも,人の子たるものは」

となります。

大元・根っこから語り始めています。

大上段から,エイッ!とばかりに,振り下ろすスタイルでもありますね。

このスタイルは,「要するに,こういうことがスタンダードですよ!」と教える指導にはぴったりです。

朝起きたとき,夜寝るとき。

必ず父母のご機嫌をうかがいましょう,と示しています。

これ,良いですね。

今の時代は,「おはようございます」「おやすみなさい」と挨拶をします。

でも,明治初期の頃は,父母に「ご機嫌いかがですか」などと,もう一言加えていたことがわかります。

父母が安心の気持ちでいるかどうかをお伺いする事が,朝晩における子どもの本分だったのです。

それが,次第に,挨拶すらしない子が増えています。

この「機嫌を伺う」という感覚がわかる子は,もういないかもしれませんね。

父母を一番大切にするという教え。

親孝行の教えです。

しっかり子らに伝わってほしいですね。

2番目も良いですね。

どこへ行くにも,必ず,父母に行き先を言ってから,出かけるのですよ,と教えています。

これ,「事前学習法」に通じます。

予め,告げておけば,心配がぐっと少なくなります。

「父母に心配をかけない」「両親を安心させる」

これは,他の人ではできません。

子どもだけができる心配りです。

これがわかる子は,自分がしっかりする方向に育っていきますね。

明治16年の作法書,滑り出しは,「親孝行」がテーマです。

すばらしいです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)