5年生で学ぶ「割合」。

5年生で学ぶ「割合」。

全体のどれだけか,という新しい考え方を学びます。

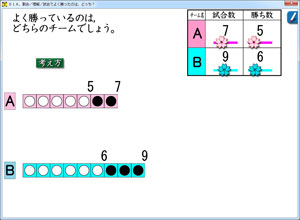

そのための学習として,たとえば,次のような2つの状況を示します。

Aチーム:7試合やって5勝

Bチーム:9試合やって6勝

試合数も,勝ち数も違います。

この状態で,どっちがよく勝っているといえるかを考えます。

考え方は割合です。全体(試合数)を1と考えて,勝ち数がどの程度になるかを考えます。

これを算数ソフトでは,良い感じでイメージ化出来ます。

これを算数ソフトでは,良い感じでイメージ化出来ます。

AとBの図の横幅をそろえることができるのです。こうしてみることで,割合で考えるということは,どういう事なのかをイメージとして伝えることができます。

ありがたいのは,全体の1をそろえることが,クリックするだけでできることです。

この算数ソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』5年2巻です!

算数の授業が,グッと面白くなりますね!

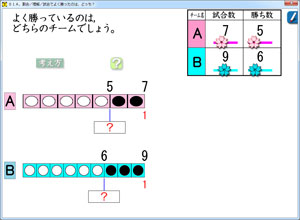

手が不自由でコンパスを扱えないお子さんがいます。

手が不自由でコンパスを扱えないお子さんがいます。

でも,マウスは使えるそうです。

そんなお子さんに円を描くことを楽しめるソフトを作りたいと思いました。

円を描くソフトなら,すでにたくさんのソフトがあります。私自身,円は「イラストレーター」(アドビ)で描いています。

だから,私がわざわざ作らなくても・・・・とも,思います。しかし,授業で使うソフトと考えると,普通の汎用ソフトとはちょっと違う,ほんの少しでもいいから「算数らしい機能を持たせる」ことが大切と考えています。

たとえば,「半径5cmの円をかきましょう」という問いに対して,半径の線も円と一緒に出てくるとか,正しい大きさで円が描ければ「ピンポン!」となったりとか。

こういう算数らしいソフトを作りたいと思っています。

思いはどれだけあっても,プログラムを組まないことには,ソフトにはなりません。

ちょっと時間がかかりますが,えっちらおっちら作り進めてみたいと思っています。

北海道の渥美先生から,とっても嬉しいfacebookメールをいただきました。

難聴のお子さんが,お母様のがんばり,本人の努力,渥美先生の御指導で算数を張り切って取り組んでいます! 算数ソフトを作ってきて,本当に良かったと実感しています!

渥美先生の感動的メールを,是非お読みください。

----

横山先生,渥美です。

Facebookに不慣れで,ここに書いて良いのか,ちょっと心配なのですが,感謝の気持ちを込めて書きます。

ブログに私のメールをご紹介下さり,大変感謝しております。有難うございます。

私の学級には,難聴の子がいます。

難聴の子供は,抽象概念の理解に苦労する傾向があるのだそうです。(聾学校の先生から教えて戴きました)

ですから,1年生の時は,数と量の概念を形成するのに大変苦労しました。数の大小を比べる問題が出来なかったのです。

数の大小を比べるのに,黒板に書かれている字の大きさで比べてしまうような傾向があったのです。

それでも,しばらくすると,多い少ないは,指折り数えると出来るようになったのです。ですが,大きい小さいという考え方には,なかなか馴染めませんでした。

そんな彼女が,授業で算数DVDを使い続けていると,いつの間にか出来るようになったのです。

勿論,母親の努力もありました。(月一で面談をしています)本人の努力・資質もありました。

しかし,私の実感として,このソフトの威力が彼女にとってプラスに働いているのを強く感じています。ソフト無しでは,今の彼女の算数の学力はここまで伸びていませんでした。

今は,大変張り切って,九九の学習に取り組んでいます。5の段上り下り,2の段上り下り,3の段上りに合格しました。無論他の子にとっても然りです。

過日聾学校の先生に算数授業を見て貰いました。その際にソフトを使い授業しました。そして,その後のカンファレンスでしっかりと宣伝もしておきました(^_^)。

長くなり失礼致しました。有難うございました。

-----

昨日も感動しました。

今日も大感動をしています。

たとえ1年生,2年生の内容でも,それが分からない子にとっては,その先の学年での算数の時間が「何も分からない時間」になってしまいます。「地獄の時間」です。地獄にはいたくないので,次第に不登校などマイナス方向に歩む子もいます。

渥美先生は,それを未然に防いだのです。

素晴らしい実践です。感動的教室です。

私の作った算数ソフトも,渥美先生の指導教材として使われたのです。

作り手として,算数ソフトをほめてあげたいです!「よくぞ頑張った!」と。

渥美学級を見学したい!という気持ちに駆り立てられています。

北海道の渥美先生から,とっても嬉しいfacebookメールをいただきました。

古典の児童書でもお力添えをいただいたのですが,算数ソフトも使っていらっしゃり,とても嬉しい気持ちになりました。

いただいたメールには,次のようにありました。

------

算数ソフトは,今の私の教室で必須です。

視覚情報入力上位の子が多いからです。

しかし,使わせて戴いて,情報入力能力の差異にかかわらず,大変な学習効果をあげるソフトだという実感があります。

絵→図→言葉→数式

このような数学的な考え方の変換が,繰り返し繰り返し学べます。

------

読んでいてとっても感動しました。

これまでにも,いろいろな先生から「なくてはならない教材!」と嬉しいお言葉をいただいていますが,渥美先生からも同じようなお言葉をいただき,算数ソフトを開発してきて,本当に良かったと思いました。

先日も,算数ソフトについてお話をする機会があり,普通の先生が算数ソフトを使った結果,テストの平均点が99.5点だったことや,学年で平均90点を超えたことなどをお話ししたら,「平均点ですか!!」とびっくりされていました。

渥美先生からのfacebookメールをいただいてから,今日はずっとテンションが上がりっぱなしです。渥美先生,ありがとうございました!!

そうして,今日も私はソフト開発をしていました。

今開発しているソフトは,来年の春に発売を予定しています。

他に類のない画期的なソフトを作っています。

MS-DOSの時代からウィンドウズと,マイクロソフトのPCを使い続けてきている私ですが,スティーブ・ジョブズ氏の訃報に愕然としました。

早すぎます。ご冥福を祈りつつも,もっともっと新しい時代のページをめくってほしかったと思いました。

自分が進めることは,何なのか。

それを再認識させらました。

----

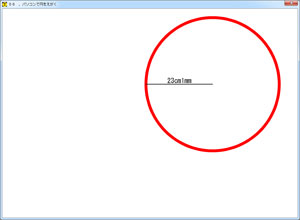

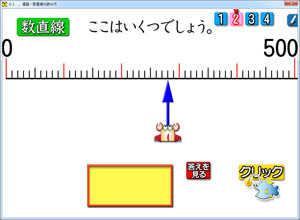

このソフト,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(3年の5巻)に収録されているソフトです。

このソフト,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(3年の5巻)に収録されているソフトです。

秤の学習をする前に,数直線の読み方を復習しておいた方がよいと考えて,作りました。

なにしろ,メモリが読めなかったら,重さの学習は全滅してしまいます。

-

その秤のメモリですが,これがなぜか円形をしています。読み取りができる私たちにはどうって事もないのですが,丸くなっているだけで抵抗を感じる子もいます。

-

そこで,直線になっているメモリを読む練習をしっかりやり,それから,秤のメモリへ。そう考えて作り込みました。

-

この数直線のソフトには,ちょっとした良い感じの工夫があります。

画面の右上に1から4番までの番号ボタンがありますね。それをクリックすると,数直線のメモリが変わります。全部で4種類の数直線が用意してあるのです。

それも,1メモリが50,10,20,5となっています。秤のメモリに合わせています。

重さの単元に特化した復習ソフトです。

-

もちろん,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(3年5巻)には,秤のソフトも各種ドーンと収録されています。

もちろん,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(3年5巻)には,秤のソフトも各種ドーンと収録されています。

3年生の先生,ぜひ,ご活用ください。

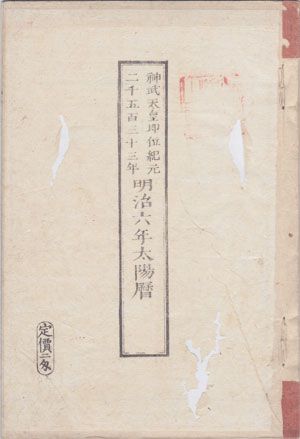

太陽暦が日本で初めて使われるようになった年の暦です。

太陽暦が日本で初めて使われるようになった年の暦です。

明治6年がその始まりの年です。

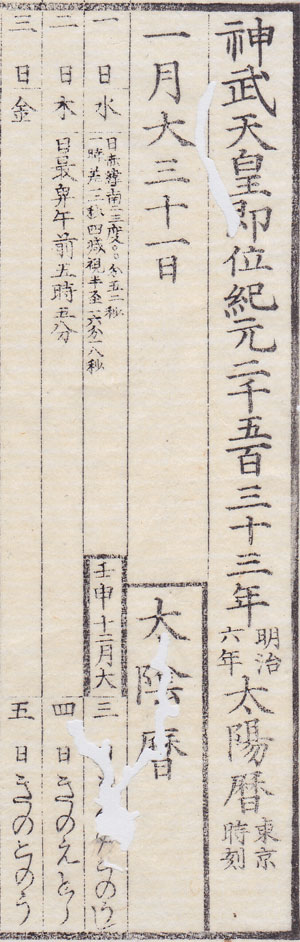

一枚ページをめくると,カレンダーが載っています。

1日の項を下に見ていくと,太陰暦の日付が出てきます。

陰暦の12月3日が,陽暦の1月1日となっています。

ですので,その前年の明治5年は12月2日が最後の日となります。

この日を大晦日と呼んだのだろうかと,疑問が浮かんできます。今の私にはわかりかねますが,きっと,「12月2日が大晦日だ!」と驚きながら井戸端で話していたオッカさんやクマ五郎さんがいたものと,推察します。

昔の資料ですので,随所に珍しさを感じます。

「神武天皇即位紀元二千五百三十三年」

普段使っている「西暦」と比べると,この「紀元」の意味が伝わってきます。

「西暦」は西洋の暦です。

当時の先進国が使っていた暦で,日本もそれを借用しました。それが今も続いていて,今ではごく自然な年の表し方になっています。

西洋の暦があるなら,日本にだって暦があってしかるべき!と奮起してつくったのが「皇紀」です。資料に書いてあるとおり,神武天 皇即位の年(西暦紀元前660年)から通して数えた年数です。その年数の元になったのが『日本書紀』。『日本書紀』を読むと,100歳を超える長寿の天皇も出てきます。読み応えのある本です。

皇即位の年(西暦紀元前660年)から通して数えた年数です。その年数の元になったのが『日本書紀』。『日本書紀』を読むと,100歳を超える長寿の天皇も出てきます。読み応えのある本です。

学生の頃,皇紀があることを知ったのですが,その頃は,大昔から皇紀があったと思っていました。ところが,制定されたのは明治5年。それまでの日本には,通して年数を重ねる表し方が有りませんでした。あったのは「元号」でした。

ですので,古い本を読んでいると,「寛永3年」とか「慶安2年」とか「元禄10年」と,記されていますが,西暦は記されていません。これが,今の時代に生きる私たちには実にわかりにくいので,時代劇などでは「慶安2年(1649年)」と括弧つきで西暦を付け加えてくれています。ありがたいことです。

12月3日を翌年の1月1日に一気に変更してしまった当時の政治家。牽引力が非常に強かったのだと思います。目指すべき方向性が明確な時代だったとはいえ,そこに気迫を強く感じます。

表紙に定価が2匁と記されています。これは,銭2文のことです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)