かけ算九九の「メモリーメモリ」について,書こうと思っていたのですが,画像に手間がかかるので,ちょっと見送ることにしました。

かけ算九九は,どうしても7の段周辺が苦手九九の多発地帯です。

そうなるのは,7の段周辺は後から勉強するからです。

2の段→5の段→3→4→6→7→8→9。

大方,この順で勉強するので,6の段あたりから頭の中が数字だらけになり,???になりやすくなります。

そこで,7の段周辺を特に熱を入れて練習する必要があります。

このとき,九九の唱和など丸暗記タイプの方法の他に,理解を伴う練習もしておきます。

ずいぶん昔のことですが,「丸暗記練習は忘れやすく,理解練習は忘れにくい」という調査結果を読んだことがあります。確かに!と自分の実践でも感じました。

で,問題は,どうやって「理解練習」をするかです。

手っ取り早いのは,苦手の多い九九について,たとえば「7×6は?」「七五35,+7!」と答えさせる方法です。

最初は黒板に書いて説明をして,それからだんだん口頭だけで理解の定着を図ります。すると,「七六」が不安になったとき,「七五」から答えを導き出すことができます。

できれば,こういった理解に画像が伴うと,記憶に良い効果を与えます。

「メモリーメモリ」は,そういう九九理解の一つの方法です。

個人的に好きな方法です。

--

フェイスブックをしています。ツイッターと似ているのですが,どことなく,ちょっと違うように感じています。プロフィールに勤務先が書いてあることと,顔写真が出ている所に,安心感を持っています。

facebookで,中学の校長先生で数学が専門の先生と知り合いました。その直ぐ後,高校の数学の先生と知り合いました。こういうつながりに感謝をしています。

facebookをされている先生,お気軽に友達リクエストを送信してください。

2年生といえば,かけ算九九。泣いても笑っても,理解をして,さらに確実に暗記をします。

ラジカセが教室に登場してから,九九の歌のカセットをポンと入れて,みんなで元気に歌って,楽しく暗唱をするクラスが増えました。

ですので,九九の必需品と言われば,今なら,「CD!」と答える先生もいると思います。

私が思い描く必需品は,鉛筆です。

それも,「六角鉛筆」です。

学習ゲームをやってきた私ですので,やっぱり,九九といえば六角鉛筆であり,丸鉛筆ではダメなのです。

六角鉛筆を使うと,九九の勉強がグッと楽しくなります。楽しみの幅が広くなり,多様になっていきます。

算数を楽しくするには,基本的に次の2つの方向へ道をつけます。

算数を楽しくするには,基本的に次の2つの方向へ道をつけます。

-----

(1) 算数の「きまり」を見つける学習をする。

(2) 算数に「ふりかけ」をかける。

-----

「きまり」は,理解が進み,頭が喜びます。算数ソフトに関連して,何度書いてきています。

「ふりかけ」は,定着が進み,心が喜びます。こちらは,若い頃,何度か雑誌に書きました。学習ゲーム研究から生まれた大切な意欲向上の概念です。

算数ソフトは,(1)にも(2)にも,両方に通じています。

六角鉛筆は(2)に通じています。

そういうことで,私の九九の必需品は「六角鉛筆」です。

テストやドリルを作っている日本標準を皆さんもご存じと思います。昨年度から,『教師のチカラ』(季刊誌)を発売している,大手の教材会社です。

テストやドリルを作っている日本標準を皆さんもご存じと思います。昨年度から,『教師のチカラ』(季刊誌)を発売している,大手の教材会社です。

その日本標準からも,算数ソフトが販売されています。そのことをお知らせするサイトが,日本標準サイトの中にできました。http://www.nipponhyojun.co.jp/teacher/index.html

算数ソフトの内容は,書籍版の『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(DVDブック/さくら社)と同じですが,日本標準からは,「学年セット」で販売されています。1学年分の算数ソフトDVD5枚が,1つのケースに入っています。

日本標準のテストやドリルを扱っている教材販売店さんから購入できます。

教育現場にもデジタルの波が押し寄せてきています。避けることはできない状態です。

ハードがそろったら,その後は,ぜひ算数ソフトをご活用ください。さらに,「もっと算数」もご活用ください。

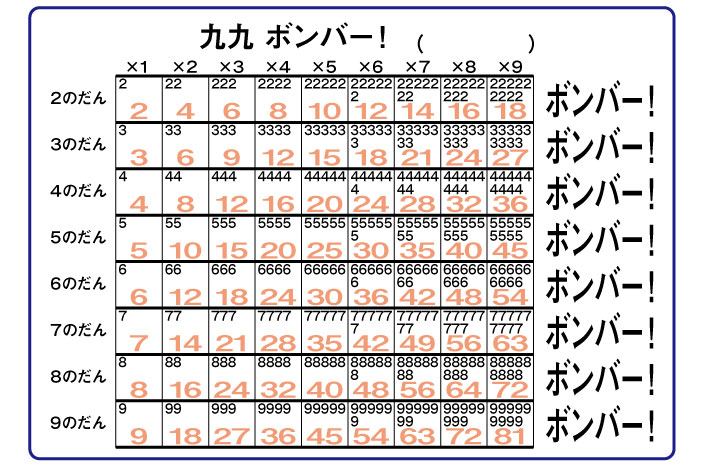

タイトルに,「九九ボンバー!」と書いてあるので,なんだか楽しそうな雰囲気を感じます。

タイトルに,「九九ボンバー!」と書いてあるので,なんだか楽しそうな雰囲気を感じます。

でも,これは,あまり楽しい資料ではありません。

九九の点検表なのです。

九九は,一斉に唱和して,何度も唱和して,さらに唱和して,歌も歌って,ノートにも書いて・・・と,何度も何度もみんなで反復練習をします。

それで,全員大丈夫だろうと思うと,チラリホラリと不正確な子が出てきます。

そこで,昔から一人一人の九九を聞いてあげる,「点検」が大切な指導とされています。

九九ボンバー!は,その点検表です。1人の子で1枚使います。

1つの段が全部あっていたら,先生は「ボンバー!」と喜びの声を上げます。先生が喜ぶのです。すると,子どもはなんだか嬉しい気分になってきます。人に喜んでもらうことは,自分にとっても嬉しいことなので,次の時も先生を喜ばせたいと思ってくれます。これが良い関係づくりにもなります。

時々,このシートをほしがる子が出てきます。そんなときは,1枚あげます。

また,表の中の数字がどういう意味か知りたがる子も出てきます。でも,これは教えません。じっと見ていると,九九の「きまり」が見えてくるからです。「きまり」に気づくことが算数の本質的な面白さです。自分で気がつくようにするために,教えないのです。

こういうチェックシートでは,ミスの多い子のシートにはたくさんの印がついていきます。それを見るとがっかりするのはその子です。ミスの印が増えたなと思ったら,「新しいのと交換しよう」と言って,シートを交換してあげます。

点検シート,皆さんも工夫して作ってみてください。

--

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(さくら社)の2年1巻には,「かけ算九九」と「かけ算のきまりと九九表」が収録されています。これは,すごいですよ! ぜひ,授業で使ってみてください!!

川崎市でボランティアのお母様方にかけ算九九のお話をしてきました。

お話しした内容は,

1,算数の基本

2,九九の理解と定着の基本

3,九九の点検表

ここまでが,ちょっと堅い話でした。

4,指を使った九九3種

5,九九の学習ゲーム

① 宝を探せゲーム

② 九九レース

6,九九の問題作り

① ナンバークイズ

② とんち九九

7,算数ソフト『子どもが夢中で手を挙げる算数』

楽しい内容でしたので,大いに盛り上がりました。

随所で二人組で体験をしてもらいました。

お互いに自己紹介をしつつ,算数のあれこれを体験していただきました。

今回のお話の中に,「ギューっ!」や「拡張」,「数は並べる」など,かなり重要なことも交えました。

そういうところも,納得してお話を聞いていただけました。なんというか,とても話しやすい良い会でした。

川崎市の放課後学習支援事業に算数の講師として協力をすることになりました。

内容は,「かけ算九九」についてです。

かけ算九九は,いろいろな学習を自分で開発してきているので,また,古典的な教材もたくさんあるので,材料には事欠きません。その上,算数ソフトもご紹介しますので,かなり充実した内容になると思っています。

川崎市でご紹介する内容の一つが,右の「宝を隠せゲーム」です。昔をご存じの方には「かけ算大海戦」と言った方が伝わりが良いかもしれません。

川崎市でご紹介する内容の一つが,右の「宝を隠せゲーム」です。昔をご存じの方には「かけ算大海戦」と言った方が伝わりが良いかもしれません。

やり方は,至って簡単です。

① 右のようなプリントを配り,かけ算の段を一つ決めます。たとえば,「5の段」と。

② 5の段の九九の答えを,マスの中に書きます。順番に書いても,あちこち散らしながら書いても,OKです。

③ 3つのマスに,「宝」を隠します。宝の絵を3つのマスに書き込みます。「○」をつけるだけOKです。

④ 先生が,名探偵か大泥棒になって,宝を見つけに行きます。

先生が,「5×3!」と言ったら,「15」と書いてあるマスに×をつけます。もし,そこに宝(○)があったら,宝は見つかった事になります。

⑤ 先生は5の段の九九を,合計6つ言います。

宝が1つでも残った子が勝ちとなります。

こういうゲームです。

このゲームの特徴は,先生が九九を1つ言ったときから,教室がドーンと盛り上がることです。

そうして,ゲームが終わると,宝を全部取られた子を中心に,「もう一回,やりたい!」と声が上がってきます。「明日ね!」と言って,明日につなげます。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)