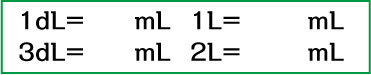

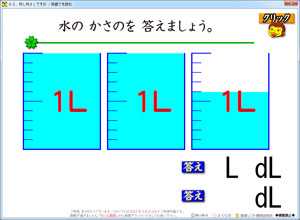

このような問題。

このような問題。

何度も,水を操作したんだから,みんなしっかりできるだろうと思うのですが,それがどうもそうも行かないことがあります。

操作活動と,単位の関係の理解は「別脳」と考えた方がいいと,私は思っています。

そこで,100mLになったら,それは1dLであること。

200mLになったら,それは2dLであること。

そうして,1000mLは,10dLでありながら,1Lでもあること。

こういうことを,見て理解するソフトを作りました。

それが,昨日,お見せしたソフトです。

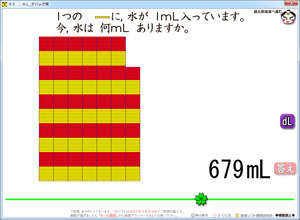

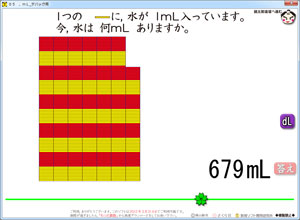

まずは,mL単位での数値が出るようになっています。

まずは,mL単位での数値が出るようになっています。

水の量が100mLを超えると,「dL」ボタンが表れます。

それをクリックすると,縦一列(100mL)が1dLの束に変わります。左の画面ですと,1dL束が6つ出てきます。

解説を読むより,実際にソフトをダウンロードしてごらんになった方がわかりやすいです。「もっと!算数」にアップされましたので,是非ご覧ください。

昨年度の内容ですが,横浜市が学習状況調査を実施し,まとめたデータが公表されています。

その中に,「各教科「勉強が好き」と答えた児童生徒の割合」の折れ線グラフがあります。その算数・数学の折れ線を読むと,次のような数値になります。

1年生 59%

2年生 55%

3年生 55%

4年生 46%

5年生 40%

6年生 36%

中学1年生 22%

2年生 22%

3年生 26%

http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201007/images/phpubNLLV.pdf

横浜市は,私立中学への進学率が18%もあるので,中学のデータはそういう子が抜けた後のデータのようにも思えます。そうだとしても,算数・数学は,横浜の子には好かれていないことが伝わってきます。

一方で,70%という驚異的なデータが『教師のチカラ』(日本標準)7号に出ています。工藤良信先生の御論文です。

「算数ソフトを使って,授業が分かりやすくなった。」「算数が好きになった。」という子が7割になる これは,小学校5年生です。

横浜市 算数ソフト使用クラス

5年生 40% 70%

調査方法も時期も違うので,一概に比較はできません。

しかしながら,これだけの違いがでると,何らかの意義の有る差として位置づきます。

横浜市と工藤学級との大きな違いは,たった一つです。「算数ソフトを使っているか,いないか」にあります。

算数ソフトを使わない,これまでの算数の授業をすると,5年生で40%ぐらいと低迷するが,算数ソフトを使って授業をすると,それが70%ぐらいに飛躍的に高まるということです。

このような数値からも歴然とした差が出ていますが,算数ソフトを使ったときの子ども達の様子を一度でも体験すれば,確かに「算数が好き」という状態になっている事がわかります。

その算数ソフトを継続的に使った結果が,5年生で70%なのです。

「算数好きの子が一人でも増えてほしい」

その願いが,上のデータが示すように,少しずつ形になってきています。とても,嬉しいです。

算数ソフトを活用して,楽しい算数の授業を展開しましょう!

--

新しい算数ソフトが,また一つできます。

新しい算数ソフトが,また一つできます。

2年生の「水のかさ」。mLとdL,Lの関係を把握するソフトです。

「dL」ボタンをクリックすると,どうなるでしょうか。「もっと!算数」サイトにアップされましたら,是非,ご覧ください。

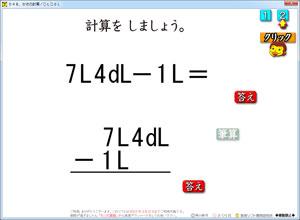

実際の水から離れて,数として計算を進めていきます。

式を見て,きちんと計算できる子にも,この筆算を見せておくことは大切な学習となります。

この筆算では単位をそろえます。位取りをそろえる普通の筆算とは,見た目,ちょっと違う姿になります。その違う姿をしっかりと見せ,どういうきまりで筆算が成立しているかを考えることが大切なのです。

なにしろ,これまでのように末位ですっきりそろう形にはならないことが出てきます。どのクラスにも,とまどう子もいて当然です。

でも,このとまどいは,乗り越えないとなりません。それには,何度も見て,単位をそろえた形の筆算を目に馴染ませることです。

このソフトの「2」のコーナーに入ると,画像のようなタイプの問題ばかりが出てきます。

5回,10回と,ソフトを見せていると,「筆算の書き方のきまり」を子どもも把握してきます。

ですので,城ヶ崎滋雄先生のように,「筆算の書き方を先生が説明しないで,何回か見せてから,子ども達にきまりを問う指導」ができます。

先生に言われずに,自分で「きまり」を見つけられるように進む授業です。これは,グッドです。算数の「本質的な学習(算数的きまりを発見する学習)」を行えるからです。

「単位」という言葉は,子ども達にとって,ちょっと抽象的です。

抽象的な用語の学習時の基本は,ちょっと比喩的に話すことです。頭への入り方が少し良くなります。

たとえば,「入れ物」という言葉を使って,「入れ物をそろえます」とか,「リットル升同士でそろえます」などと,語るようにすると,グッドです。

--

このソフトも,「もっと!算数」サイトにアップされました。2年生担当の先生,どうぞ,ご活用ください。

L,dLの計算のソフトを開発中です。

子ども達にとって,ちょっと抵抗があるのが,次のような問題です。

2L+3L5dL=

同じ単位同士でたすのですが,目が馴染まないと,思うに任せない子が出てきます。

そこで,筆算でしっかり確認をします。

2L

+3L5dL

たし算・ひき算では,「末位をそろえるのが筆算の基本」となりますが,単位がついているときは,単位が優先されます。

こういうことをしっかり習得してもらうためには,「2L0dL+3L5dL」と,どこかが0になる問題に,何回かチャレンジしてもらうことが一番です。

そう思いつつ,今,ソフトを開発を進めています。

下は,そのために必要な数字のリストの一部です。

“2035”, “2036”, “2037”, “2038”, “2039”, “2041”, “2042”, “2043”, “2044”, “2045”, “2046”, “2047”, “2048”, “2049”, “2051”, “2052”, “2053”, “2054”, “2055”, “2056”, “2057”, “2058”, “2059”, “2061”, “2062”, “2063”, “2064”, “2065”, “2066”, “2067”, “2068”, “2069”, “2071”, “2072”, “2073”, “2074”, “2075”, “2076”, “2077”, “2078”, “2079”, “2081”, “2082”, “2083”, “2084”, “2085”, “2086”, “2087”, “2088”, “2089”, “2091”, “2092”, “2093”, “2094”, “2095”, “2096”, “2097”, “2098”, “2099”, “3011”, “3012”, “3013”, “3014”, “3015”, “3016”, “3017”, “3018”, “3019”, “3021”, “3022”, “3023”, “3024”, “3025”, “3026”, “3027”, “3028”, “3029”, “3031”, “3032”, “3033”, “3034”, “3035”, “3036”, “3037”, “3038”, “3039”, “3041”, “3042”, “3043”, “3044”, “3045”, “3046”, “3047”, “3048”, “3049”, “3051”, “3052”, “3053”, “3054”, “3055”, “3056”, “3057”, “3058”, “3059”, “3061”, “3062”, “3063”, “3064”, “3065”, “3066”, “3067”, “3068”, “3069”, “3071”, “3072”, “3073”, “3074”, “3075”, “3076”, “3077”, “3078”, “3079”, “3081”,

数行の命令文を書けば,このような数のリストを作ることができます。

意図的に出したい数だけを作れるのが,PCソフトの特殊性です。

このソフトができると,子ども達の頭に,「普通筆算」と「単位筆算」の両方がしっかり入ってくれそうです。嬉しい限りです。

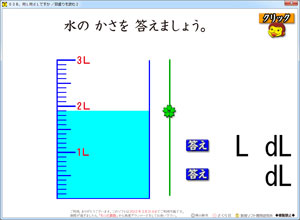

「水のかさ」の4本目のソフトは,ぶっといメスシリンダーのような形で登場しています。

「水のかさ」の4本目のソフトは,ぶっといメスシリンダーのような形で登場しています。

これは,「小分けタイプ」でもなく,「混在タイプ」でもない,「数直線タイプ」です。

それも,縦に伸びる数直線タイプです。

縦の目盛りをすらすら読む学習。これは3年生でしっかり学びます。そうです。「棒グラフ」で学習します。棒グラフは,縦の目盛りが読めないと,ほぼアウトとなるからです。

ですので,水のかさの単元でも,縦の目盛りをしっかり読めるように指導しておくことは,とても大切な学習になります。

その結果,1年先のことですが,棒グラフもグッと楽になります。

また,このソフトでも,「1L9dL」と「19dL」の両方の表記が出るように作り込みました。単位換算もしっかり学ぶことができます。

「もっと!算数」サイトにアップしています。どうぞ,ご活用ください。

---

福山憲市先生は,有田先生の『学級づくりの教科書』を,すでに6回も読み返したとMLに書いています。

福山憲市先生は,有田先生の『学級づくりの教科書』を,すでに6回も読み返したとMLに書いています。

この夏に,福山先生とゆっくりお話をしてきましたが,やっぱり,凄腕の先生は,話す内容も,日々の努力も,違いますね。

2年生の「水のかさ」。3本目のソフトです。

2年生の「水のかさ」。3本目のソフトです。

1本目,2本目のソフトは,水を「小分け」したソフトでした。

3本目の左のソフトは,小分けではなく,「数直線」を読むことで水の量を知るタイプのソフトです。

1,2本目を「小分けタイプ」とすれば,

3本目(左のソフト)は「小分けタイプ」と「数直線タイプ」の「混在タイプ」です。

「小分けタイプ」→「混在タイプ」 この2種類を知ると,ごく自然に「数直線タイプ」もあるということに気がつきます。メスシリンダーの様に,下から目盛りが続いていて,2L6dLと読み取っていくタイプです。

「小分け」 「混在」 「数直線」

これらは,「具体 ←→ 抽象」の関係を持っています。

「具体」から授業は進み,「抽象」を理解する方向へと進めていくのが算数です。こういう大まかな流れがわかると,目盛りをしっかり読めるようしっかり指導したくなってきます。

そんな思いを持ちつつ,この3本目のソフトを作りました。

スライダーもついに登場です。授業で楽しく使ってもらえれば,幸いです。

このソフトも,「もっと!算数」サイトにアップされました。ダウンロードして,ご活用ください。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)