算数ファンとして,日本書紀はとっても面白い本です。

「方」が出てきました。

方というのは,正方形,長方形の方です。四角という意味なのですが,この読み方に感動しました。勉強になりました。

「たたさよこさ」と読みます。

出てくるところは,お墓作りの所です。お墓といっても,今で言う古墳です。巨大なお墓です。

偉い人のお墓のサイズは,こんなもんにしましょう!と,天皇がみことのりを出します。その中にでてきました。

続く言葉が,「高さ」です。

つまり,「方」は,縦の長さ,横の長さという意味を表す漢字として使われていたのです。

私の関心所に,長方形の面積を求める公式が,なぜ「縦×横」なのかがあります。「横×縦」にすれば,「底辺×高さ」とも同じ形になり,また,座標のXYとも同じ形になります。算数・数学的にはフィットするのです。

「縦×横」は,異端とも思えるのです。

そんな思いがあるので,どうして「縦・横」の順になったのか,気になっていました。

その理由がこのルビで一歩前進です。元々の日本語の読み順だったのです。

「算数には古典が入っている」

これは,まさに正論です。

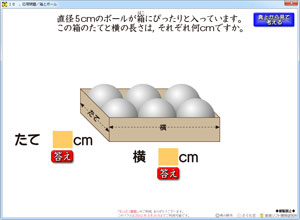

3年生の「円と球」のソフトです。

3年生の「円と球」のソフトです。

箱の中にボールが入っている問題です。昔からよく出題されているポピュラーな問題です。

見慣れた問題なのですが,これがなかなかくせ者で,球の直径がピンとこないのです。

若い頃,この問題が解けない子が多かったので,20問ぐらい類題をプリントで出したことがありました。今,思い返すと,ハードボイルドな指導だったように思います。

このソフトを作るきっかけになったのは,「算数・数学を好きにする会」のMLです。藤本先生から子ども達の躓きがあったことを教えてもらったので,時間を見て作りました。藤本先生,良いきっかけをありがとうございます!

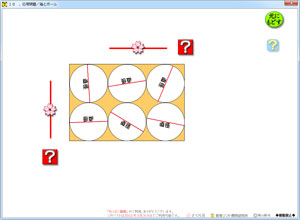

右上の青いボタンをクリックすると,上から見た場面に切り替わります。

右上の青いボタンをクリックすると,上から見た場面に切り替わります。

左の画面です。

今,直径が見えていますが,はじめはボールになっています。水色の[?]ボタンをクリックすると,球の上半分がとれて,球の切り口が見えるようになっています。

そこに「直径」と書いてあります。

この「直径」が動きます。縦や横に並ぶように動きます。

何というか,見ていてい楽しいです。

スライダーもついています。ボールの数が増えたり減ったりします。それでも,考え方は同じだねと分かってもらえたら,嬉しいです。

「もっと!算数」サイトに,藤原先生がアップしてくれました。3年生担当の先生,ぜひ,ご覧ください。

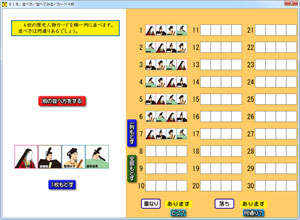

6年生の「起こりうる場合」の学習は,なかなかやっかいです。順列組み合わせの基礎を学ぶので,実際にカードを並べて,略号を使って・・・と授業をしていきます。

6年生の「起こりうる場合」の学習は,なかなかやっかいです。順列組み合わせの基礎を学ぶので,実際にカードを並べて,略号を使って・・・と授業をしていきます。

その昔,私も苦労をしました。

算数DVDソフトの6年4巻に,「起こりうる場合」の単元のソフトが収録されています。その一つが,右のソフトです。

「4枚のカードの並べ方は何通りあるか」の学習が出来ます。

まず,白地にある4枚のカードをクリックしていきます。クリックされたカードは,飛び出して,白地の下のコーナーに移動します。それがオレンジのコーナーにも記録されます。

4枚ともクリックすると,また最初に戻って,次の並べ方を作ることが出来ます。

この学習にもちょっとしたコツがあります。

はじめは計画的にカードを選ばせないようにすることです。一人の子を示して並べ方を発表させ,別の子を指名して並べ方を発表させて・・・とやっていくと,無計画な並べ方になっていきます。

そうすると,途中で「まだ無いのはどの並び方なのか」これが分かりにくくなってきます。こうなって初めて,「じゃあ,どう並べていったら良いんだろう」と導きます。整理された並べ方ができてきます。

混乱 → 整理

この手順は,算数の定番です。

グラフ関係の指導も基本はこの流れです。バラバラの資料を整理して見やすくしているのがグラフなのです。

「混乱 → 整理」の流れを大切にするのは,算数・数学が「整理された学問」だからです。

7 8 2 6 5 9 1 4

このように無秩序に並んでいると何も見えてきません。

しかし,下のように順番に並ぶと,何か気がつきます。

1 2 4 5 6 7 8 9

3が落ちていることに気がつきます。

これが「落ち」です。

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

このように並んでいたら,3が重なっていることに直ぐ気がつきます。

これが「重なり」です。

この「落ち」と「重なり」が生じないように,並べ方を見つけるのが,この単元の学習です。そのために,順序よく整理して並べていくことの大切さをしっかりと学ぶことがこの単元の重要なポイントなのです。

「落ち」と「重なり」の確認をするボタンも,ソフトにセットしました。オレンジのコーナーの下部にあります。それをクリックすると,下のように「重なり」や「落ち」があるのか無いのか,教えてくれます。

どこに「重なり」があるのか,「落ち」は何通りあるのか。これが分かるので,授業が円滑になります。

非常に高度な算数ソフトです。お手持ちの先生,単元がやってきましたら,是非ご活用ください。オレンジの記録コーナーに整理された並べ方が完成したら,プリントスクリーン機能を使って,出力して,教室掲示にご活用ください。

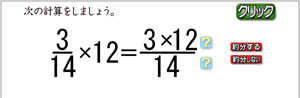

前回作った「分数×整数」の計算練習ソフトは,3つのタイプ(約分する,約分しない,整数になる)を一つずつ学習するためのソフトです。

前回作った「分数×整数」の計算練習ソフトは,3つのタイプ(約分する,約分しない,整数になる)を一つずつ学習するためのソフトです。

今作っているのは,計算問題が出て,長分数を作った時に,「約分する」か「約分しないか」の判断力をつけるソフトです。ですので,3つのタイプがどれとはなしに出てきます。

今回のプログラムは,機械的なプログラムではなく,かなり泥臭いプログラムで書いています。それほど,分数のソフトはやっかいなのです。

こういう作り方をしたとき,ミスが発生しやすいので,今日は上の画面までの数字の入れ込みが出来たので,「10000回テスト」をやってみました。これも,プログラムを書いて実施します。なかなか,奥が深いです。

ところで,分数なのですが,「2/3」をどうして「3分の1」と言うのでしょう。昔,中国の算術書に「三分之一」と記述されていたので,そのまま今も続いているのです。でも,どうしても「の」の意味が分かりません。今の時代,この「の」の使い方はわかりやすいのでしょうか。国語の先生に会ったら,今度伺ってみたいと思っています。

本来なら,「3分が1」となるべき所と,私は考えています。

300は「100が3」なのです。

「10が5」で50なのです。

同様に,「3等分が2」あったら,2/3です。

だから,2/3は「単位数がいくつ」と考えるなら,「3分が2」なのです。

「の」に慣れてしまっているので,このように書いても何の意味もありませんが,中国語表現への迎合をすこしずつ日本語表現へと移していく声をあげるのも,日本の算数ファンの役割と私は思っています。

なにしろ,戦前は帯分数を「3か2分の1」と,「と」ではなく「か」と言っていました。記述の場合は「ケ」を用います。これが戦後変わったのですから,「の」が「が」変わることがあっても,それほど不思議なことではありません。

ようやく仕上がりました。「もっと算数」サイトを是非ご覧ください。

http://www.mott3su.jp/

大変だったのは,次の3つを区分けして出すことでした。

1,約分をしない計算

2,約分をする計算

3,約分をすると整数になる計算

算数の授業で使えるソフトは,家庭向けと違い,いわば,「完璧プロ仕様」となります。

見た目,仕組みはシンプル。それでいて細かなステップに対応。

これが授業用ソフトの条件と考えています。

ですから,プログラムに時間がかかってしまいます。でも,元気に作り進めています。作ることがとても楽しいからです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

右の本,読んで元気が出ました。

右の本,読んで元気が出ました。

随所に,私が喜びそうなことが書いてありました。

内容は,次第にどんどん難しくなるのですが,例題の出し方が上手で,かなり良い線まで理解できました。

思ったのは,プログラムのことです。これまで,ソフト開発で書き続けてきたプログラムは,数学の言葉ではなく,たんなる略文による文章だったのだと分かりました。

それでも,文学系の文章とは違い,寸分の狂いも無く書かなければなりません。そんなところが,数学的に感じられるのだとわかり,なかなか面白いと感じました。

この本の著者の新井紀子先生はきっと大学でも上手な教え方をされていると思います。読んでいて,その筋道に感心させられました。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)