村井先生のクラスで,「算数ソフト」を使った授業が展開されています。

村井先生のクラスで,「算数ソフト」を使った授業が展開されています。

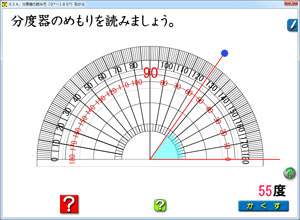

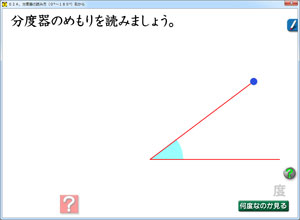

4年生の角度の勉強です。

いただいたメールに,「分度器を隠し、これは何度ぐらいか、と予想を立てさせるのが大盛り上がりでした。」とありました。

ただの盛り上がりではないのです。「大盛り上がり」なのです。

しかも,単なる遊びをしているのではなく,「角度は何度か」 と,きわめて算数らしい算数をしているのに,大きく盛り上がっているのです。

こういう現象は嬉しいです!

このソフトは,上の画像のように,分度器を見せたり,隠したりできます。

ですので,授業も工夫しやすいです。

村井先生は,上の左側の画像のように,分度器を隠して,角の開きを決めて,子ども達に「これは何度でしょう?!」と聞いたのです。

こういう出題が,クリック・ドラッグで簡単にできます。

子ども達がすっかりわかってしまうまで,何問でも繰り返し出題できます。

ありがたいのは,盛り上がりながら,子ども達が「角度の感覚」を身につけていってしまうことです。

「これは,何となくだけど,40度ぐらいだな」

「これは120度はあるな」

こんな風な感じで,だいたいの角度を感覚的に把握しようと頭を働かせるように導いたのが,村井先生のされた「角度推理」の学習です。

これは力がつきます。

何しろ,分度器には数が二重に表記されています。親切で書かれているのですが,時として,誤答・誤解を招くことがあります。

でも,角度感覚がつくと,つまり,「角の開きと度数との関係をしっかり理解する」と,2つの数字のどちらを見るべきかの判断が出来ます。

この判断が,誤答を遮断してくれます。

「理解は誤解を防ぐ」のです。

「算数ソフト」を使う先生がどんどん増えています。算数好きの子がそれだけ全国に増えているのです。嬉しいです!

----------------

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(4年2巻,さくら社)に,上の分度器のソフトが収録されています。すっごく面白いですよ!

6年で「文字を用いた式」を学習します。

6年で「文字を用いた式」を学習します。

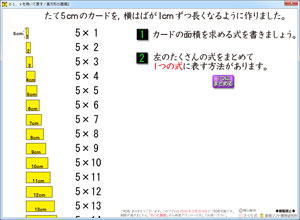

「5 x X」のような表し方です。

この学習で,ユーモアとしてよく使われるのが「謎の数字X(エックス)」です。

単に「X」と言えば良いところを,わざわざ「謎の数字X」と言い換えることで,子ども達にXの中身が数字であることを伝えていきます。

それだけのことですが,何とはなく推理漫画のようでもあり,教室がちょっとは盛り上がります。

このユーモアは,笑えるだけではなく,案外重要な所を指摘しています。

「Xの中が数になっている」

この把握に,この単元での重要な思考方法が内包されているからです。

上の画像に,5の段のかけ算がズラッと並んでいます。「5×X」というのは,この5の段の式を一つにまとめて束ねた言い方なのです。

逆に,「5×X」を具体的にいうと,上の式のようにたくさんの,無限の表し方があります。掛ける数が小数や分数の場合もOKなので,無限が無限にあるほど,たくさんの式があり,それを全部まとめてギュ--ッとまとめて1つにして,考えやすくしているのが「5×X」なのです。

この思考方法は,日常でも簡単に使うことが出来ます。

秋田県,高知県,沖縄県,宮崎県,青森県,群馬県,福島県・・・を,算数的に1つにまとめると「X県」となります。

赤とんぼ,しおからとんぼ,むぎわらとんぼ・・・は,算数的には「Xとんぼ」となります。

ただ,日常の言葉は,このように束ねても,そこから先の進展がありません。

ですが,算数の文字は,その後,文字同士でたし算やひき算,かけ算わり算を行うようになります。数だけの特権だった四則計算が,文字でも行えるようになります。なぜなら,文字の中身は数の集合体だからです。

「数の考え方」を,「文字に拡張」していく重要な場面が,この単元なのです。その橋渡しの考え方が,「一つにまとめる」という考え方なのです。

さて,上のソフトです。薄紫のボタンをクリックすると,この「一つにまとめる」アニメーションが始まります。

それを見ると,どんな学習がわかりやすくなるのでしょう。

これは,ソフトでご確認ください。

このソフトも,近いうちに「もっと!算数」サイトにアップします。

類題もいくつか,作る予定でいます。

6年生の先生,文字式の単元は,「もっと!算数」で楽しく取り組んでください。

---

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(DVDブック/さくら社)を使っている先生がドンドン増えています。

うれしいです!

日本中の子ども達が算数が好きになりますように,私も微力ながら,ソフト開発を進めていきます!!

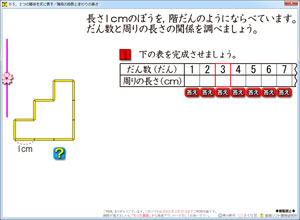

4年生で学ぶ,「変わり方」のソフトです。

4年生で学ぶ,「変わり方」のソフトです。

この問題は,ちょっとひねりの入った問題です。

階段の「段数」と,「周りの長さ」の関係を式に表していくのです。

どこがひねっているかというと,階段の段差の部分です。

この段差の部分を外側に押しやるように移動させると,単なる正方形になります。

ですので,基本的な学習なら正方形の周りの長さの問題にした方がよいのです。でも,算数には,こういったちょっとしたトリックのような出題があるので,頭の体操として楽しむのもグッドです。

このように解説をしても,階段が正方形と同じ長さになることを,なかなか理解できない子もいます。そんなときは,水色の[?]ボタンをクリックしてみてください。

なんと,階段が正方形に姿を変えます。

この学習,6年生の「文字を用いた式」(文字式)につながります。

そうして,中学の「y=ax」へと進んでいくのです。重要な単元ですから,「もっと!算数」にアップしたソフトを活用して,子ども達の頭を上の学年にしっかりとつなげてほしいです。

このソフトも,近日中にアップします。

その後は,6年の「文字を用いた式」のソフトを順次アップします。今しばらくお待ちください。

算数の授業中,子ども達の考えが行き詰まることがあります。

算数の授業中,子ども達の考えが行き詰まることがあります。

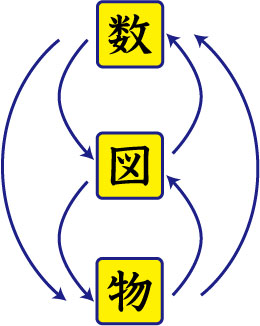

そんなとき,頭に入れておくと良いのが,左の図です。

数を見て考えているとき,子どもは素直なので,数で考え続ける傾向があります。

物を操作しているときも,手の動きに頭が向かってしまいます。

そんな子ども達の頭を,算数として柔軟にするために,昔から,数だけで考えさせず,絵を描いたり,図を示したり,物を並べさせたりと,工夫してきました。逆に,物を使うときには,物をブロックにしたり,図にしたり,大きな声で数えたりと,工夫をしています。

ここまでは,通常の授業でも,教科書がそのようになっているので,皆さんそのようにされています。

算数を専門としている先生は,本をよく読んでいるので,ここから一歩前進します。子ども達に「算数の思考方法」として,この3つで考えると良いことを意図的に授けていきます。だから,算数を専門とする先生のクラスの授業では,考える場面で多彩な案が出てきます。

この「数」「図」「物」を上手に活用して考える考え方を,昔懐かしい言葉で「三段階連関理論」と言います。別名,「上り下りの論理」とも言います。「具体と抽象の3つの段階を,上ったり下りたり,行ったり来たりする」ということです。

具体と抽象を行ったり来たりすること。これが,「理解」を深まめます。

算数ソフトが子ども達の理解を飛躍的によくするのは,数と図と物の連動を実現しているからです。過去の大先輩方の論理に学びつつ開発しているので,期待以上の成果を上げています!

さて,今年度は講座を回りつつ,算数ソフトを使う先生方と話をしたいと思っています。良い感じの成果を聞かせてください。

ソフトを使って「意図的に」何か授けていることがあったら,それは是非聞きたいです。

算数ソフトを使っている先生から・・・・

---

この1年、算数ソフトが大活躍でした!子ども達はみんな、算数が大好きです。「動きがある」ことが、こんなにも大きな違いを生むのだと、痛感させられました。本当に素晴らしいです。

---

普通の活躍ではなく,「大活躍」をしたのです。しかも,1年間!

さらに,「子ども達がみんな算数大好き」なのです。

嬉しいじゃないですか。

子ども達が,算数を好きになってくれたんです。

学年が進むにつれて,嫌いになる子が増える算数。その算数を好きになってくれたんです。作り手の私も,嬉しくてたまりません。

私に大きな喜びを与えてくれたのは,お友達の菅原先生です。まだ,若いバリバリの先生です。

若いのですが,「動きの有無が大きな違いを生む」ことを見いだしています。

これは,大切な発見です。

算数は,重要な部分を,動詞が占めています。「合わせる」「残りは」「分ける」「はかる」・・・。動詞なんですから,動かせばいいのです。動かせば,わかりやすくなります。

若いときから,こういう子どもの頭にグッと来る所に着目したら,行く末が楽しみです。これもまた,嬉しいことです。

算数ソフトを使う先生がどんどん増えているので,私のブログも,算数ソフトに関わる内容が増えてきています。これも時代の流れです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)