土曜日は,楽しみにしている「算数スタートダッシュセミナー」です。

そこへ向けて,あれこれ思っていたところに,千葉の石井先生から嬉しいメールが届きました。

--

算数ソフト2年③1000までの数を使ってみました。

算数ソフト2年③1000までの数を使ってみました。

百の位・十の位・一の位がドラッグすることで309が300と00と9に別れる機能がすばらしいですね。

特別支援学級の児童もこれを使うと「わかった!」となって数字が読めるようになりました。

--

石井先生とは,明石要一先生が主宰されるSG会でご一緒させていただいています。

千葉県の小学校で特別支援学級を担任している心優しい先生です。

算数は抽象的な世界へ向かって,理解をどんどん進めていく教科です。

具体的な世界からの脱出がなかなか出来ないお子さんもいますが,石井先生のご指導で,「わかった!」となった子が増えました!!

こういうお知らせ,最高に嬉しいです。

土曜日には,若い先生,ベテランの先生が算数のスタートダッシュについて発表してくれます。

「算数スタートダッシュ!セミナー~算数ソフトを授業開きに~」は土曜日に開催されます。私にはたまらない1日になりそうです。

--

関連記事:

調べ物をしていると,相変わらず途中で脱線しています。

「左前」と言う言葉は,多くの方がご存じだと思います。

着物の着方で,死に装束の場合に用います。

ですので,着物を左前に着るのは,あまり縁起の良い着方とはなっていません。

このときの「前」の用い方が,普通の「前」と微妙に異なっています。

普通の「前」は,自分を規準にして,距離感が大きい方がより大きな前になります。

朝礼で背の順で並んでいたとしましょう。自分の目の前の子は1つ前です。その子より前にいる子は,「もっと前にいる」という感覚になります。先頭の子は,一番前という感覚で,並びの中では最大の前です。

普通の「前」は,どうも算数(数直線)臭いです。

これと「左前」や「前方後円墳」の「前」は感覚が違います。

自分の体からの距離が短い方が前なのです。

左前は,左側の襟が体に近い方となります。

前方後円墳は,方形(四角い形)の方が自分の体に近い方となります。

「手前」「目の前」という意味での前なのです。

何となくですが,生活臭いと感じます。

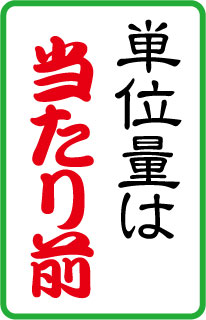

こんな風に思っていた時,気になったのが「当たり前」でした。

いわゆる,当然!常識!という意味の言葉です。

「手前」は手の前と思えますし,「目の前」は目の前です。

すると,「当たり前」は,当たりの前なのでしょうか。

ズバリ当たっているなら,それで「当然!」という意味と結びつきます。

ですが,「前」がくっついています。おまけのようにくっついています。

調べてみたら,最近有力視されている説が載っていました。

それは,「一当たりの分け前」が略されて「当たり前」となったと言う説です。

収穫した物をみんなで分ける時,全体の量÷人数で計算して,一人当たりがもらえる量を決めます。ですので,「一当たりの分け前」がもらえて当然の量なのです。

私がググッと来たのは,この「もらえて当然の量」という生活感覚です。

算数で単位量も教えてきましたが,「もらえて当然の量」という感覚は伝えたことがありません。

こういう実感性の高い言い回しを伝えたら,子ども達の学習意欲も少し高まるのではないでしょうか。

算数も文化の中で生まれ発展してきた概念ですから,そこに生活感覚の強い言葉も入り込んでいます。そういう文化という目で算数をもう少しとらえ返したら,ほんの少しですが,お役に立つような気がしています。

来週の土曜日は,「算数スタートダッシュ!セミナー」です。楽しみですね。

「当たり前」は『日本語源大辞典』(小学館)で調べました。

--

関連記事:

来週の土曜日(3/28)は,東京の水道橋で,「算数スタートダッシュ!セミナー~算数ソフトを授業開きに~」です!!!

今から,開催が楽しみで,わくわくしています。

藪田顕嗣先生 「子供が前のめり!事前学習法×算数ソフト!」

丸岡慎弥先生 「算数ソフトで先生は銅像に~事前学習がすべ~」

佐々木智光先生「算数ソフトをさらに楽しく使う小技」

佐藤宗巧先生 「算数、年間学年全員満点のミラクル」

奥田吉彦先生 「算数ソフトの三段活用」

藤本浩行先生 「クラス全員100点をめざす!算数授業づくり ~教材教具、デジタル教材の活用~」

豪華メンバーで,中身の濃い話が聞けそうです。

私もお話をしますが,それ以上に,実践を通してつかんできた話の方が内容が楽しみです。

藪田先生,佐藤先生は,まだ二十代です。

若いですが画期的な話が聞けそうで,今から楽しみでなりません。

藪田先生は事前学習法の研究者です。同じ事をするにしろ,事前に何をするかで成果は大きく変わってきます。その事前学習法に算数ソフトがプラスされて登場します。期待が大きくふくらみます。

佐藤先生は,学年のテストで平均点100点を1年間連続しています。

これは偉業です。

そういうクラス全員が100点を目指す算数の授業作り。その話をしっかり聞くことが出来ます。

お時間のある先生,ぜひ,セミナーにご参加下さい。

--

関連記事:

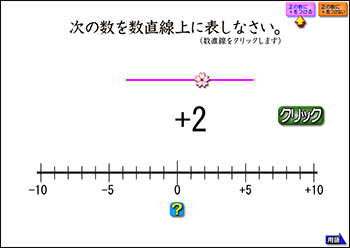

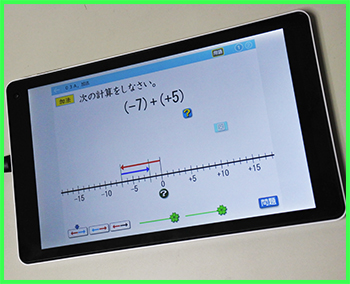

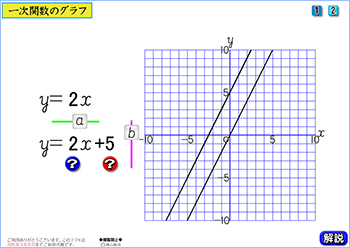

ハードディスクの中を見ていたら,中学1年の正の数・負の数のソフトが出てきました。

ハードディスクの中を見ていたら,中学1年の正の数・負の数のソフトが出てきました。

操作をしてみたら,これがなかなか良い感じです。

中学1年に進学した子も,これを見たら,あっという間に負の数の把握が出来ると思います。

そんなことを思っていたら,このまま私のハードディスクの中で眠らせておくのは,ちょっともったいなと思えてきました。

いつか,中学校の先生が使えるようにしたいと思います。

そうしたら,先取りで教えている小学校の先生も使えるようになります。

--

負の数は天気の気温でよく使われるので,気温で負の数を扱うことが昔から行われています。生活からの導入なので,抵抗が少ないです。

ですが,気温には大きな難点があります。

気温は温度計という計測器があるので,絵柄で示すとどうしても温度計の表現になります。

温度計は,みなさんもご存じのように,液溜を規準に水銀が伸びたり縮んだりしています。

ですので,-5度と,1度を比べると,水銀の長さは1度の方が長いのです。

ところが,数直線で表すと,0が規準になるので,-5度は長さが5となり,1度は1になります。正でも負でも,数字が大きい方が長いのです。

こんなところ,たいしたことがないと思えもしますが,温度計で理解してしまうと,たし算・ひき算をするとき妙な感じになります。

液溜が-10度の所にあったとすると,-5度は長さ5。+1度は長さ11となります。

ですので,-5度+1度は,長さ5+長さ11=長さ16となり,6度が正解となるのです。

こういう不自然さが伴うので,意味の違うもので教えるのは,ほんの一瞬程度となっています。学ぶ生徒にとって厳しくなるからです。

温度計でちょっとマイナスを把握したら,このソフトで0を規準とする表現をしっかり学んで欲しいなと思います。

そのためにも,このソフトを完成させたいと思います。

--

関連記事:

いよいよ3月になりました。

私の大学時代の同期は,この3月で全員が退職となります。

私は一浪したので,昨年が定年の年齢でしたが,同期の大方は現役合格の優秀な人達です。

その友達も,この3月が最後のお勤めとなります。最近は再任用の制度があるので,4月からも学校に勤める人もいると思いますが,一応は一区切りです。

そんなことをフッと思うと,私の同期の時代は今月で終わるのだと神妙な気持ちになってきます。

私の場合は,途中で舵をきったので,終焉の時はもう少し先になっています。

ありがたいのは,今月には尊敬する野口芳宏先生の新刊が出ることです。

子ども向けの作法の本です。

野口先生は私の作法の師匠です。

作法の師匠の作法の本です。とても楽しみな1冊です。

本が出来ましたら,すぐにお知らせをします!!

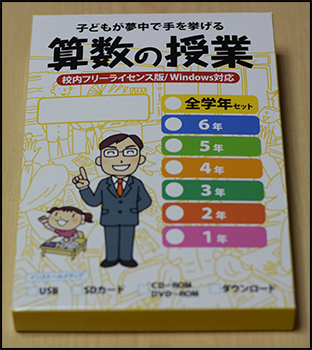

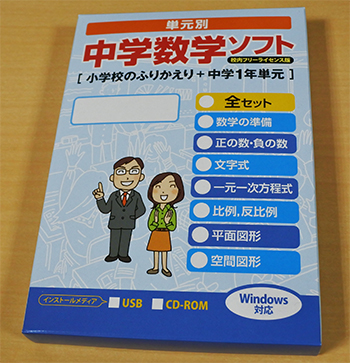

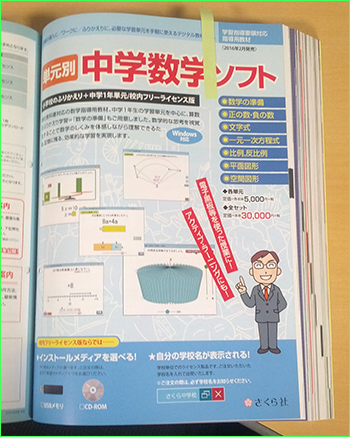

また,算数ソフトの校内フリーライセンス版がいよいよ出荷となります。

また,算数ソフトの校内フリーライセンス版がいよいよ出荷となります。

そのパッケージができました!!

校内フリーライセンス版ですので,学校が所有するPC全部にインストールして使うことができます。まさに,特大サービス版と思っています。

算数でつらい思いをしている子が,「算数って面白いじゃん!」と感じてくれると思います。それが何より嬉しいです。

本作り,ソフト開発・・・まだまだ頑張っていきます。

--

来週の14日は,木更津技法研の修養セミナーです。二宮尊徳の話をします。

3月28日(土)は,「算数スタートダッシュ!セミナー~算数ソフトを授業開きに~」です。

どちらも,楽しみです。

--

関連記事:

久しぶりの「チーム算数」開催日でした。

久しぶりの「チーム算数」開催日でした。

開口一番,城ヶ崎先生がカバンから新刊『子どもと「ぶつからない」「戦わない」指導法!』(学陽書房)を出し,私に下さいました。

せっかくなので,サインをいただきました。

写真は,そのサイン風景です。

城ヶ崎先生から,「TTと習熟度別、学習効果はどちらの方があるのか」の話を伺いました。

結論から言うと,TTとのことです。

その理由は,・・・・。

ぜひ,城ヶ崎先生の講座でお聞き下さい。

納得感の高い話を聞くことができます。

今,問いと答えを示し,その理由を示していません。

このスタイル,意外なのですが,思考を円滑にしてくれます。

もし,問いだけ出したとすると,今回の場合はまず2つある選択肢からどちらかが正解であると,とりあえず決めることになります。

その選択があっていれば良いのですが,もし,間違えてしまうと,考えた理由の筋が通りにくくなります。せっかく考えたのだけど,ご苦労様でしたとなりかねません。

ところが,問いと答えを示されると,問いからも答えからも,理由へと迫ることができます。

TTの方が良いとのことなので,TTの良さを考えるか,習熟度の負の部分を考えればいいのです。

問いと答えから挟むように考える,「挟み撃ち思考」ができます。

こういう挟み撃ち思考,算数で結構使えます。

問いと答えを示し,その理由を考えさせる学習です。

25と17をたすと42になるけど,どうしてでしょう。

というような学習です。

合わせると42になるのだから・・・と,考えが42になるようにと働きます。

式と答えの間に整合性が出るように思考が働くので,理由付けで間違えることが難しくなってきます。

そうなると,余裕が生まれてくるので,いくつかの方法で理由を示したくなってきます。

図で書いたら,42になったよ!

数直線でも,目盛りを追っていったら42だった!

位取りの表の中にお金を書いたら,確かに42円だった!

多岐にわたって考え,しかも,自信を深めます。

中学の論証は,仮定と結論が示されていて,証明を考えます。

挟み撃ち思考は,まことに,論証と同じ形なのです。

思考力や考える力を付けるのであれば,証明しやすいように問いを出すことが肝心となります。

授業の導入をどう考え実践していくか。事前学習法研究会で研究が進んでいます。

こういった提示の仕方も,事前学習法の一つです。

チーム算数で面白かったのは,城ヶ崎先生の国語(物語文)の事前学習法です。

物語文を読む前に,ストーリーを先生が簡単に話したそうです。

それから,本文の学習をします。

そうしたら,思わぬ効果があり,国語の授業が急速に盛り上がり,面白くなったそうです。

その話を聞きながら,私は兵庫の松田先生の話を思い出していました。

特別支援のお子さんにも,ストーリーを先に教えておく指導が,非常に有効なのです。

事前学習法は,単元の導入・本時の導入を改めて考え,より学習効率の高い導入を考える研究です。

非常に広範囲に研究ができるので,これから先が益々楽しみです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)