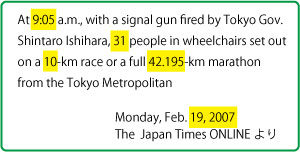

ネット上にあった英字新聞「The Japan Times ONLINE」の記事です。

ネット上にあった英字新聞「The Japan Times ONLINE」の記事です。

この記事を英語のスペルを習っていない小学生に見せたら,どこに目が向くでしょうか。

もし,ローマ字を知っていたら「Tokyo」「Shintaro」「Ishihara」に目がいくかもしれません。

そのローマ字も知らない小学生は,どうでしょう。

「読んでみましょう」 と言われたら,きっと「数字だけなら読める」と言い出すと思います。

1年生なら,「31」「10」が分かります。

2年生なら,「9:05」が分かるでしょう。

小数を習っていたら,「42.195」が分かります。

そうして,勘の良い子は「19,2007」の「2007」を,もしかしたら2007年かも?と思います。

算数で「長い長さ」を学び終わった3年生は「42.195-km」を見て,もしかしたら「42.195km」の事かもしれないと思います。

マラソンをテレビでよく見ている子なら,この数字からマラソンだと気がつきます。

すると,最初の「9:05」は,午前か午後のどっちなのか次第に明瞭になってきます。夜中にマラソンをすることはないので,午前9時5分の事だろうと推理してきます。

脇にいたお父さんが「a.m.」が「午前」だよと教えたら,子供は,英語でも日本語のように数字の近くに単位関係の言葉があることに気付くかもしれません。そこから,「31」の後の「people」は何だろうと気になってきます。

数字はそれだけでは意味を持ちませんが,単位が付くことにより,世の中と結びついた意味を知ることができます。

明治維新。

日本の教育を真剣に考えた人たちが,和算を捨てて,洋算を取り入れるという大改革を断行しました。おかげでアラビア数字は,今や日本語と言って良いほどに日本語化しています。意地を張って,「日本人が学ぶんだから,数字は漢数字だ!」とやっていたら,上の新聞を見ても全く何も分からないのが日本の小学生となっていたことでしょう。

アラビア数字を用いた位取り記数法をしっかり教えているのは,英語の時間ではなく算数の時間です。もしかしたら,算数をしっかり学ぶことは,それだけでも国際人への道につながっているのかもしれません。

岩手県の花巻で開催された「第8回鍛える国語教室」に参加してきました。

庭野三省先生の「国語好きな子を増やす授業づくり」からスタートしました。

「教師は機嫌良く!」この一言で,引き込まれていきました。作文の題材に,本物のヘビをつかう実践は,「子ども達の目を釘付けにする」「子ども達の心がヘビから離れない」「ヘビの一挙一動に,子ども達の感動が連動する」など,作文を書くために必要な要素を実例で示した,素晴らしい内容でした。

そのすばらしさを引き継ぐ形で,「学力形成を促す『学習用語』指導の実践提案」が駒井先生,菊池先生,千葉先生の3先生が講演してくれました。

3人ともパワーポイントを使って,学習用語を使うことがなぜ必要なのか,なぜ大切なのかを分かりやすく話していました。その内容が実に素晴らしく,「野口塾の先生方は大きく成長されているなぁ」と感動しつつ受講していました。

とくに,圧巻は千葉真先生の発表です。私もパワーポイントを買おうと思いました。

私も算数ソフトについて,少し話しをさせていただきました。

崩壊学級が10日で復旧したこと。そのクラスが1ヶ月には算数テストで平均点97点を出したこと。

どうして,こういう事が起こったのか。

「毎日,算数の授業でソフトを使える」こと。これが,子ども達の学びのモチベーションを上げ続けることに大きな役割を果たしたのです。

そんな話しを終えて,休み時間。

そんな話しを終えて,休み時間。

一人の女性の先生から声をかけられました。

昨年もこの講座に参加され,算数ソフトを購入してくださった先生です。

話しを伺うと,複式学級の子ども達が算数ソフトを使って自分たちで勉強をしているとのことです。

「教え合い,学び合いですね!」と言うと,「そうなんです!」と嬉しそうにされていました。

学年を尋ねると,5年生6年生の複式学級です。

その瞬間,頭の中に浮かんできたのは奥田先生です。奥田先生も複式学級を担任しています。

指導を直接できない方の学年の子ども達には,算数ソフトを使って「教え合い,学び合い」で学習を進めています。その効果は,これまでやり方とくらべて絶大と太鼓判を押してくれています。

その奥田先生の学級と同じような学習が,岩手県の複式学級でも起きていることを杉本先生から知らされたのです。

嬉しい一時でした。

とても嬉しかったので,記念撮影をしました。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』がお役に立っていて,とても嬉しいです。

『お母さまのさんすう』が面白いので,もう一つ,御紹介しましょう。

『お母さまのさんすう』が面白いので,もう一つ,御紹介しましょう。

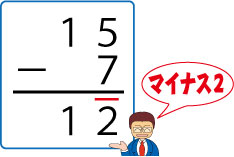

前回書いた所と同じページに載っている引き算です。

「5から7が引けないので,10借りてきて・・・」とは考えないないのです。

「5から7は引けない」と考えるのは,小学校独特の計算文化です。「負の数が使えない」というハンディがあるので,そのハンディを背負いつつ,それでもきちんと計算するぞ,というのが「5から7は引けない」という考え方です。

図の計算は,5から7を引いてしまいます。

中学校で負の数を習った後の計算方法です。

面白いのは,「5-7」の答えを「マイナス2」として,そのまま書いてしまうことです。

それから,10をおろしてきて,答えは「10,マイナス2」なのです。

こんな面白いことを考えたのは,アメリカの子と書かれています。

マイナスを知っていると,こんな面白い答え方もできるのです。

知識は重要だと考えさせられる答えです。

でも,面白いからといって,1年生で引き算をならっている最中の子に教えるのは,私はお勧めできません。いらぬ混乱を起こす可能性が高いからです。

でも,引き算が「絶対安定」している学年の子に見せると,きっと算数的面白さを感じると思います。

新しい時代の算数が動き出した!という感じです。

驚くような提案の連続で,非常に心が躍りました。

全体に共通していることを,少し整理します。

--

1,【子供の心】子ども達の気持ちが,非常に強く算数に向く。

2,【算数の内容】指導が難しいところが,逆に分かりやすい場面となる。

3,【教え方】指導法は多彩にある。(子ども達に合わせた指導を行える)

4,【日常作法】生徒指導も同時に展開できる。

5,【ソフトの発展】「指導者」+「開発者」の相互協力ができる。(コラボソフト開発)

--

この5つの観点だけを見ても,これまでの算数の研究とは大きく異なっていることが分かります。

まず,「1」で教室が明るくなります。ムードが良くなります。指導内容もプラスの方向にどんどん向かいます。

「2」と「5」で,難しいと感じる指導場面こそが,もっとも面白く教えられる場面へと早変わりします。事前にコラボソフトを開発できるからです。

驚くべきは,「3」です。指導法をあれこれ場面に応じて使えることです。このやり方も,あのやり方も・・・。学んできた指導法をどんどん使うことができます。

また,大きな成果の確認もできました。

1,特別支援の子も,非常に前向きに勉強をする。

2,算数への自信が,他教科への意欲をも向上させる。

実りの大きいセミナーでした。

--

今回の「奇跡の算数セミナー」を開催して,この先の私の算数の講演には,今回の講師の先生方とミニコラボして話しができるように進めたいと感じてます。

「奇跡の算数セミナー」開催に向けてご努力下さった皆様,ありがとうございました。

奥田先生,藤本先生,佐藤先生,佐々木先生,中嶋先生,岩瀬先生,関田先生,城ヶ崎先生,工藤先生,渥美先生,上澤先生,ありがとうございました!!

先だって,複式学級の学校の校長先生とお会いしました。

先だって,複式学級の学校の校長先生とお会いしました。

複式学級ですから,1人の先生が2学年の子ども達に授業をします。

昔は,どうやってやるんだろう? 自分の力量ではちょっと難しいと思っていました。

それが,今では,「算数ソフトを使うと良いですよ」と自信を持って話しています。

この自信の源。それは,このブログにちょくちょく登場いただいている奥田先生です。

実は,奥田先生は複式学級の先生なのです。

算数ソフトを使うと,授業がとても良くなるとメールを何度も頂いています。

授業の様子などを何度も読む内に,複式学級にこそ,とっても必要な教材なのではないかと思うようになっています。

使い方は,その時の算数の内容にも寄りますが,シンプルです。

1つの学年の子はソフトと一緒に勉強し,もう一つの学年の子は先生と学ぶ。

そんな感じで学習を進めます。

数人の子が一緒にソフトを見て,教科書と見比べて,次第に分かるようになっていくのですから,実にすごいと思っています。先生は,その学びが確かなものかどうか,きちんと確認をしています。

普通の学級だと,ソフトを見るには,大きなスクリーンなどが必要です。

でも,奥田先生は普通のPCで授業を進めています。

人数が少ないのでPCのまま勉強しても,しっかり勉強できるのです。

時には,自習ということもあります。そんなときでも,算数ソフトを使って子ども達は学んでいるそうです。

きっと,子ども達も算数ソフトで勉強する算数が大好きなのです。

奥田先生は,研究熱心な先生としても有名です。

6年生の速さのソフトに,もう一工夫欲しいと,アドバイスを下さいました。

そのアドバイスも,土曜日の「奇跡の算数セミナー」で発表されます。

私は,そのアドバイスに応える「コラボソフト」を開発します。

一緒に学ぶ先生がいること。これがとても嬉しいです。

一ヶ月ほど前でしょうか。稻毛駅で明石要一先生とばったり出会いました。

その時,日本教育技術学会が千葉で開催される話しも出て,ちょっと参加してみようと思いました。

久しぶりに参加したら,むかし懐かしい先生方との再会もあり,ちょっとしたタイムスリップ感を感じ,楽しい一時となりました。

昼食中,菅原先生と算数ソフトの話ができました。

これが実にいい話でした。

菅原先生は4年生の担任で,算数ソフトを使っています。

算数ソフトを使っているので,算数の授業は多いに盛り上がり,勉強もしっかり進んでいます。

この話しだけでも,嬉しい気持ちになります。

驚いたのは,話しがそこで終わっていなかったことです。

菅原先生のクラスには,特別支援学級の子が5名在籍しています。

その子達が,全員,算数の時間を楽しみにしているのです。

もちろん,算数の授業中もやる気を示しています。

普通に授業をしていても,授業中のやる気が萎えやすいのが算数です。

落ちこぼれの原因にもなっていきます。

その算数にみんながやる気を出してくれていることは,ただそれだけで,とても大きな奇跡です。

さすがだなと思ったのは,そこからの菅原先生です。

その子たちがやる気を出してくれているので,個々の躓きを突き止めることが出来たのです。大きな原因は計算とのことで,毎日,少しずつです計算力回復の取り組みをしているとのことです。

奇跡はこうやって生まれていくのかと,強く感じ入りました。

菅原先生,頑張って下さい。応援しています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)