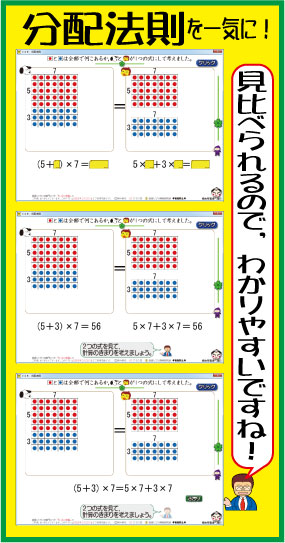

1,分配法則

(a+b)×c=a×c+b×c

※aとbを分けて配ります。

2,交換法則

a+b=b+a

※場所を交換しています。

3,結合法則

(a+b)+c=a+(b+c)

※結びつきを変更できます。

このなかの「分配法則」が,子ども達にはちょっとわかりにくいところです。

それを先日1本ソフトとして作りました。

そのソフトを使って,早々に授業をされた佐藤先生から「多いに盛り上がった!」と喜びのメールをいただきました。

授業用として,充分に役立つことが分かり,とても嬉しい気分です。

しかしながら,もっとよく理解しやすくするには,もう少し演出が必要と,友達の藤本浩行先生(『新任教師 始めの一歩』の著者の先生です)からアドバイスを頂きました。(コラボソフトの始まりです!)

しばし,考え,左右を見比べるタイプも作ってみました。

右の図を見ても,見えてこない特色を記しましょう。

吹き出しの先生がボタンになっています。

先生ボタンをクリックすると,「=56」がジワーッと消えていきます。

次に,「(5+3)×7」と「5×7+3×7」がジワジワと近づきます。

そうして,最後に,図の間にある「=」が下にスーッと降りてきます。

こうして,分配法則の形ができます。

そこに出てきた「きまり」ボタンをクリックすると,●や■や▲を用いた分配法則の式が出てきます。

有り難いのは,「クリック」や「桜スライダー」で数値を変更できることです。

「理解」そのものをしっかり頭に染み込ませることができます。

「桃太郎」ボタンをクリックすると,トックンができます。

理解したことを,繰り返し,今度は体に染み込ませます。

※1つ前のソフトも,このソフトも,今すでにアップされています。

このソフト,もうほんの少し作り直したいと思っています。明日か明後日には,差し替えます。

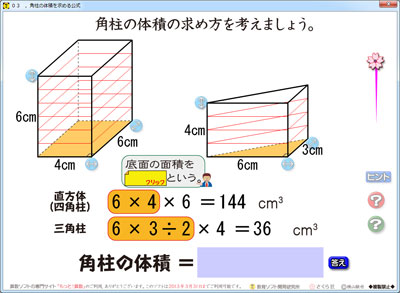

ご覧のように,「底面積×高さ」へと誘う作りになっています。

吹き出しの中に,メクリがあります。

この下,気になりますよね。

先日,チーム算数で「墨塗り教科書」をみんなで眺めたのですが,みなさん「墨の下」が気になっていました。

隠されていると,気になってしまいますよね。これが,集中を生み,また,頭が考えようとします。

1,集中を生む

2,考えようとする

子ども達が,こういう有り難い状態になってくれます。

ここで,国語の複合語が得意な先生は,吹き出しの中の文字に着目して,

「底面」+「面積」

ここからどう短縮語を作るか,考えさせても面白いです。

「面」がダブっているから・・・・

とピンと来る子が多いと思います。国語のセンスも良い感じと言うことになります。

「もっと!算数」サイトにアップされましたので,お時間のある先生,ぜひご覧下さい。

--

友達の藤本浩行先生の『新任教師 はじめの一歩』が教育書のフェアで展示されると聞いています。

嬉しいですね。

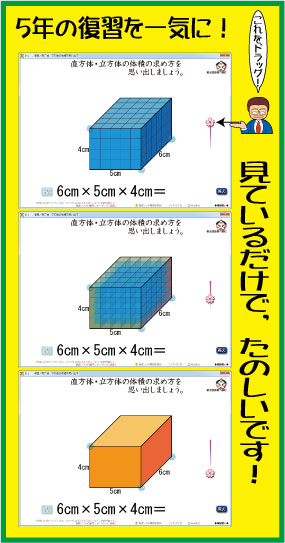

6年生の体積。その導入で使うソフトができました。

6年生の体積。その導入で使うソフトができました。

導入ですから,まずは,復習をします。5年生で習った,「直方体・立方体の体積」の復習です。

工夫した点は,ソフトを立ち上げると,基本中の基本のブロックタイプの立体が登場します。

これを見て,体積は縦・横・高さに並べて積んだ数を調べることが一気に思い出されます。

その後,桜スライダーを下に下げると,ブロックが消えてゆき,変わりに「縦横高さ」のフレームが出てきます。

これで,ああ,そうだったとなります。

ソフトを見せて,ものの数分で一気にここまで来てしまいます。

面白いのは,立体の頂点がドラッグできることです。頂点にある丸いボタンをドラッグすると,横幅3cmになったり,奥行きが1cmになったりと,思った寸法に簡単に変更できます。

これで,3問ほど体積を実際に求めてみるのもいいですね。

公式も思い出して欲しいところです。

右上にある「桃太郎」ボタンをクリックすると,桃太郎道場画面に切り替わり,公式を復習できるようになっています。

6年生の先生,使えるようでしたら,ぜひ御活用ください。

このソフトは,今日,「もっと!算数」サイトにアップされました!

うれしいです!

この先,三角柱のソフトと,角柱の公式を考えるソフトの2本を作る予定です。

今しばらく,お待ち下さい!

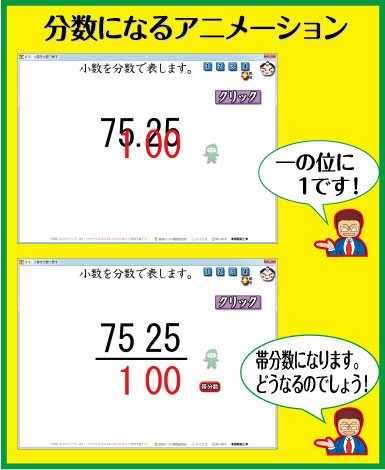

5年生の「小数を分数に直す」ソフト。

5年生の「小数を分数に直す」ソフト。

これを奥田先生がパソコンで動かし,ビデオに撮影してくれました。

わずか4秒ですが,小数が分数になる様子がよく分かります。

それを,ユーチューブにアップしてくれました。

大事なポイントは,一の位に単位となる「1」が来ると言うことです。

それ以下の所には,何もない「0」が続きます。

それが突然現れて,下に降りていき,分数となります。

赤でかいてある「10」が,ソフトを使わなくても見えてくれば,OKです。

このソフトですが,レベル1,レベル2,レベル3,レベル4と4段階で学習できます。右の小数第1位までのは,レベル1です。

レベル4は,下のように何十~小数第2位の数になっています。

十の位が登場することで,一の位に1を立てる意味が深まります。

最後には,帯分数にする機能もついています。

どんな表現になっているのでしょうか。子ども達に「算数の表現」を考えさせるのも楽しい一時になりますね。

もっと算数にアップしていますので,関心のある先生はぜひご覧下さい。

昔の算数の教科書を見たことがありますか。

昔の算数の教科書を見たことがありますか。

アッと驚くほど,数・数・数・・・のオンパレードなのです。

今の時代の教科書を知っている先生方には,すぐさま「これじゃあ,分からない子がたくさん出るだろうな」と感じると思います。

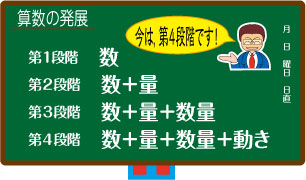

「わかりやすさ」という視点で,ザラッと算数の教科書を昔から見ていくと,なんとはなく4つの段階になっているように見えてきます。

第1段階は,「数」の時代です。

数や計算一色という感じの時代です。

それが,次第に挿絵が増えてきます。太平洋戦争中の1年生の教科書は,ほぼ全部絵で,逆になんだか??という気にもなるぐらいです。これが第2段階です。

第3段階は,数直線・線分図の登場です。戦前から数直線は教育書などには出てきていますが,教科書はちょっとひ弱でした。それが,戦後,随所に出てくるようになっています。

数直線は,「数」と「量」を同時に示している「数量」の表現です。デカルトの発明で,非常に優れた表現です。

そうして,最近,教科書の巻末に手作り教具がおまけとしてついて来ています。

この手作り教具は,「数」「量」「数量」とは全く異質の表現を含んでいます。それが「動き」です。

教科書には取り入れられていませんが,「動き」を実に巧みに実現させているものがあります。

皆さんが使ってくださっている「算数ソフト」です。これが,第4段階です。

算数の勉強をしている先生は,「数」「量」「数量」については目にしているので,それほどの違和感がないと思いますが,「動き」は算数としてあまり聴かないので,「どうなの?」と感じると思います。

「動きは算数じゃないよ!」そう思う先生もいると思います。

でも,「動き」は,算数の本質的な部分なのです。

「数」「量」「数量」は,算数の「結果」を示した表現です。

それに対して,「動き」は算数の「過程」を示しているのです。

このように一言で言われても,わかりにくいだろうと思いますが,その「過程」は「連続」という姿を持って表れ,どうも5種類あると私は見ています。

この「動き」の表現,特に算数ソフトによる動きの表現は,子ども達の理解・定着を著しく上昇させています。

第1段階から第2段階へ発展したときより,

第2段階から第3段階へ発展したときより,

はるかに大きなわかりやすさを子ども達に与えています。

新しい衝撃的な研究領域。それが算数の「動き」です。

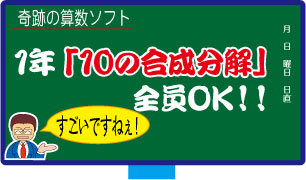

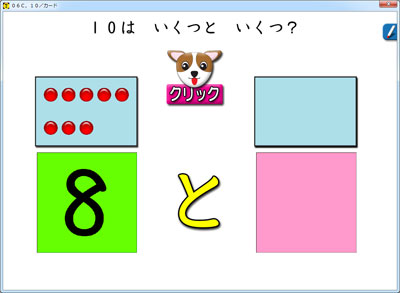

「10は2と?」

「10は2と?」

こんなの簡単!と思われるところですが,なかなかサッと答えられない子がいます。

数を「数える」ことに慣れ親しんでいるので,2つに分けたり,組み合わせたりすることには,とまどいを感じるのです。

それなので,おはじきやブロックなどを使って, 「10は4となんだ」など,具体物を見ながら勉強をくり返します。

それでも,イマイチの子がでてきます。

数えられるならそれでいいよねと,軽めに扱って次へ進んしまうことも起こりえます。でも,これはなりません。10の合成分解の考え方が,繰り上がりのあるたし算の途中に,中継する思考としてしっかり位置付いているからです。

ですので,この勉強は教科書の該当ページが終了しても,折を見て繰り返ししっかりと定着させていくようにします。

1年生の教室に算数ソフトをもって授業に入った山本先生。

1年生の教室に算数ソフトをもって授業に入った山本先生。

そうです。あの『伝わる伝わる見える指導』の山本正実先生です。

奇跡の算数ソフトをPCにセットして映し出し,リズム良く,繰り返し30問ほどやったそうです。(5分もかかっていません)

1年生なのですが,すでに勉強時間に「ウップー」とうつぶせ気味になる子もいます。

そんな子も,みんなどんどん答えて,最後には全員の子がすっかり分かるようになったそうです。

ご覧の画面のように,犬をクリックすると,「8」が他の数に早変わりします。

答えは,水色とピンクの四角をクリックすれば,直ぐに見る事ができます。

効果音も適度に鳴って,雰囲気を盛り上げてくれます。

くどくど説明するより,どうなるかを繰り返し見る事が大切です。繰り返し見る内に,そこに横たわるきまりに子供自身が気付くからです。

自分できまりに気付くから,とっても面白く感じるのであり,また,忘れにくいのです。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』1年1巻です!

算数ソフトを使わずに授業を進める事は,見方を変えると,わかりにくい授業をしている事になります。

奇跡の算数ソフトをじゃんじゃん使いましょう!子ども達の学力増進のために!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)