かなり気に入っているソフトです。

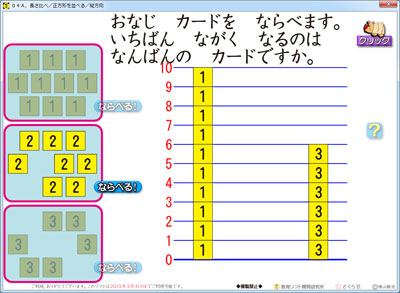

パッと見,3年生の棒グラフ関連のソフトかなと思えますが,「差に非ず」です。

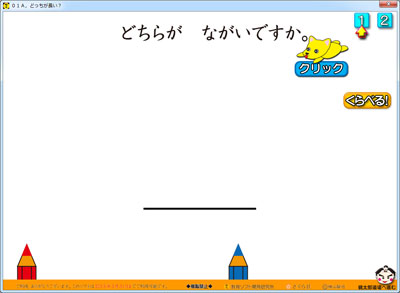

これも1年生の「長さ比べ」のソフトです。

右上のクリックボタンをクリックすると,左側にカードが登場します。そのカードを並べたとき,どの番号が一番長くなるかを考えるソフトです。

楽しいところは[ならべる!]ボタンです。

これをクリックすると,イヨーッ!のかけ声と共に,カードが右の方へ飛び出し,積み重なります。

見ているだけでも,楽しいです。

「1」「2」「3」のカードを全部並べ終わると,一見棒グラフのようになります。

画像では,横のラインが出ていますが,これはオプションです。最初はラインがありません。[?]ボタンをクリックすると,ラインが登場します。

算数ソフトを使われている先生には,すぐに分かると思いますが,何回かやる内に,並べる前にどれが一番長くなるかわかる子がどんどん出てきます。

そういう子はうんと褒めて上げたいですね。

同じ物の場合は,「枚数が多い方が長くなる」という事が理解できた事になります。これは棒グラフの「表」と「グラフ」の関係の理解に通じています。

そういう学習が1年生からできるのですから,嬉しい気持ちになってきます。

--

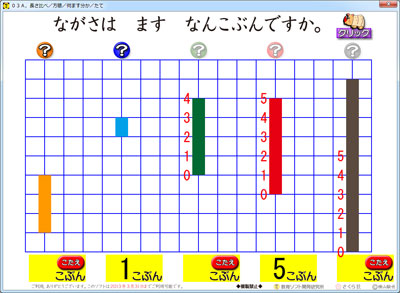

「長さ比べ」も終盤に近づくと,方眼を読む勉強へと進みます。ますで幾つ分か考えるのです。

「長さ比べ」も終盤に近づくと,方眼を読む勉強へと進みます。ますで幾つ分か考えるのです。

ちょっと気になるのは,この時に,ますの真ん中あたりを1つ2つと数える子もいることです。

それでも良いのですが,左のように0から1,2,3・・・とラインのところで数えられるようになると,グッと算数的となります。

「ます1個分」は,「ラインから次のラインまでの長さ」の意味だからです。

この「1ます分=ラインからラインまでの長さ」という概念はなかなか難しいところがあるのですが,わきに数を示すとかなりわかりやすくなります。この感覚が数直線の読み方にも,グラフの読み方にも通じる考え方なので,こういったところでもしっかり示していくとは大切な学習となります。

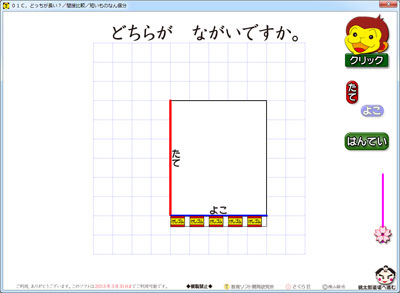

1年生の「長さ比べ」のソフトです。

間接比較にはタイプが2つありました。

1つは,長い物に印を付けるタイプ。

もう一つは,短い物で何個分か調べるタイプです。

このソフトは,「短い物何個分?」 というタイプのソフトです。

ちょっと見づらいかもしれませんが,長方形の青の線の下には,「消しゴム」がセットされています。

[よこ]ボタンをクリックすると,消しゴムが1個ずつ,横の長さ分出てきます。

[たて]ボタンをクリックすると,縦の長さ分,消しゴムが出てきます。

その上に,さらに[桜]スライダーが作ってあります。

この[桜]スライダーを上に動かすと・・・。そうなんです,長方形の背景に方眼(座標)が登場してきます。

消しゴムが縦・横に向いているので,方眼は縦も横も同じ長さとなっていることがつかめます。

消しゴムと方眼がつながれば,この先は方眼で長さ比べですね。

そうして,方眼で長さを比べている内に,座標の見方の基礎力が付いてきます。そういうソフトはこの先に御紹介します。

1年生の「大きさ比べ」の中の「長さ比べ」

用ソフトです。

「長さ比べ」の単元で出てくる教師用の用語と言えば,「直接比較」と「間接比較」です。

学習の順序は,「直接比較」から「間接比較」となります。

先日も書きましたが,直接比較の基本は「端をそろえる」です。

端をそろえれば,どっちが長いかは,一目瞭然となり,その時点で問題が解決します。

ところが,直接比べられない物も世の中にはたくさんあります。

そんなときに,どうやって比べるか,その解法が「間接比較」です。

この間接比較には,2つのタイプがあります。

間接比較 タイプ1:長い物に印を付ける

間接比較 タイプ2:短い物で何個分かを調べる

横と斜めの長さを比べるとき,直接は比べられません。

そこで,長いものとしてテープなどを使います。テープに横の長さの印を付けて,次は,斜めの長さの印を付けます。

そうして,「こっちが長い!」と判断できるわけです。このタイプ1の長さ比べは,日常生活での比べ方の知恵です。

算数の世界に踏み込む一歩手前という感じです。

「算数」はその名が示すとおり,「数」を「数える」,「数」を「計算する」,「数」で「考える」勉強です。

ですから,数が伴わないこのタイプ1は,それほど力を込めるところではないのですが,ソフトでは3問楽しく学べる用に作り込みました。比べ方が分かるので,なかなか良い感じに仕上がっています。

神奈川県の藤沢で,「湘南大学」が開催されました。

どこにある大学なのだろうかと思ったら,そういう名前のグループで,愉快な先生方がワイワイとやっている面白いところでした。

「算数ソフト最前線」がテーマでしたので,最近作った4年の「直方体と立方体」 と,1年の「長さ比べ」を動かしながら,あれこれ算数の話しをしました。

たまたま,横浜国大の学生さんがいたので,彼を星飛馬にみたて,上原先生を明子姉さんとして,楽しませていただきました。

ソフトを展開しながら,やっぱりこういうのが仕える教室は豊かな算数になるなと感じました。

2次会もとても面白かったです。

「湘南大学」と命名した上野先生がとても良かったです。30代後半の先生なのですが,熱い思いがあり,これからバリバリと活躍しそうなのです。未来へ向けて何かしていこうとするエネルギーが出ている上野先生と話ができたのが,最高の面白さでした。

上野先生との話があったので,佐藤先生や松沢先生,大谷先生とも,近未来の話しができました。みんな,それぞれの素晴らしい道を開きそうです。

たとえ話として,「手のひらの話」をしました。3人とも,この先はしばらく孤独な世界を歩むと思います。狭い道と感じると思います。でも,3年5年とやっていると急速に道が開けてきます。

自分の道を歩むことは,実に面白いことなのです。

3人の先生のこの先がとても楽しみです。

私も算数ソフト開発の道をどんどん歩んでいこうと思います。

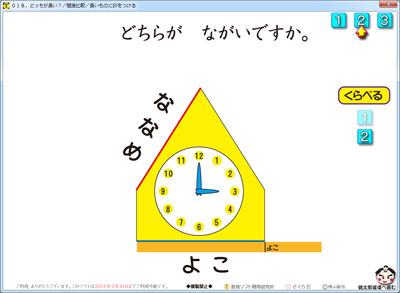

1年生の「長さ比べ」のソフトです。

ます目(数)を使うまでの間に,直接比較・間接比較の学習をすます。

その基本的な形は3タイプあります。

タイプ1:端をそろえる(直接比較)

タイプ2: ? (間接比較)

タイプ3: ? (間接比較)

今回のはタイプ1の「端をそろえる」です。

赤鉛筆と青鉛筆が下にあるのですが,頭の方がちょっと見えているだけです。

この状態でどっちが長いか予想します。下まで見えない無いので,根拠がありません。全くの「当てずっぽう」になります。ですので,予想では学習性がゼロです。

でも,「当てずっぽう」は面白いです。ハズレても恥ずかしさがありません。ハズレの原因が運だからです。それなのに,あたったときは大喜びします。自分の勘が正しかったと思い,自分の力で当てたと感じるのです。自然と自分に都合良く考えるので,とっても盛り上がります!!

[くらべる]ボタンがあります。

これをクリックすると,鉛筆が飛び出します。

そうして,画面の中程にあるラインの所に着地し,どっちが長いか一目瞭然となります。

これも何度でもチャレンジできます。

ですので,[くらべる]ボタンをクリックするときに,一工夫できます。

「端をそろえる」ことが確認できたら,ラインに到着する瞬間に,全員で大きな声で「そろえる!!」と言うのも楽しいです。

桃太郎が付いています。そこでも,「端をそろえる」を押さえる学習ができます。

--

余談です。

子ども達の予想が当たる確立は50%です。パーセントが分かっているときは,それより少し少ない所に基準を設定して,子ども達を刺激するのも楽しいです。

「10回やるから,4回当てたらすごいぞ!」などと。

盛り上がり方が半端じゃなくなります。

--

タイプ2,タイプ3が気になりますよね。後日,御紹介します。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)