4年生の「直方体と立方体」のソフトです。

「立体」と「展開図」の2部構成になっています。

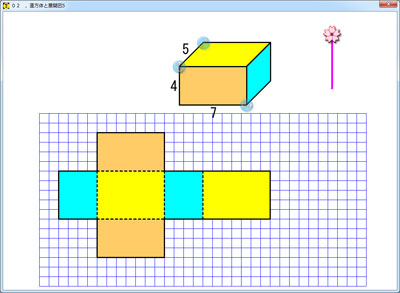

ご覧の通り,立体の頂点にうっすらとボタンが付いています。「寸法変更ボタン」です。

これをドラッグすると,立体のサイズが変わります。

同時に,展開図のサイズも変わるように作っています。

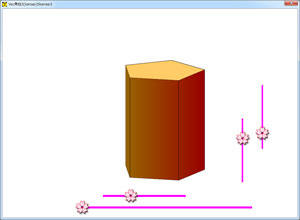

薄くなると,隠れいている辺が見えてきます。

「見取り図」になるわけです。

面白いのは,寸法変更ボタンを動かしながら,展開図の方をみることです。

どの辺とどの辺が動き出すか,それを考えてみるのが,面白いのです。

例えば,今,画像では高さが「4」ですよね。

これを「5」にしたら,展開図のどこが動くのでしょう。

そんなことを考えさせる授業もできますね。

「立体図」と「展開図」のつながりを考えさせる勉強になります。

これはちょっと高度な勉強となりますが,このソフトを使うと,楽しく学べます。

--

このソフトには,もう少し加えたいことがあるので,それを明日作り込んでみようと思っています。

立体のソフト開発を楽しんでいます。

立体は,立体模型などを使って授業をするのが一番と思っていましたが,ソフトも併用したいという先生が増えています。

きっと,「模型にはない面白さ,わかりやすさがソフトにある」「それを子ども達に見せたい!」と感じてくださっているのだと思います。

そう思うと,ソフト開発にも力が入ります。

このソフト,まだ開発途中なのですが,気張ってたくさんスライダーを付けています。

もう1本増やす予定でいます。

ソフトに慣れた教室なら,「先生,そこ僕にやらせてください」と申し出る子もいるでしょうね。

そうしたら,「動かすとどうなると思う?」と予想させたくなります。

そんな楽しいことを思っていたのですが,今日はちょっと苦戦しました。

「側面に色を付ける」という,たったこれだけのことでプログラムが思うに任せず,4時間も難航しました。

なにしろ,この立体,底面の画数をスライダーで変えることができます。それに伴い,側面の数も変わります。それに対応して色を塗ります。

ちょっと,気が遠くなりそうですが,プログラムの方法はすんなり浮かんできました。

しかし,実際に作ってみると,なぜか「動かすと暴走」の繰り返しでした。3時間も!

房総半島に住んでいるとこうなるのかと,一人で笑いました。

それでも,考えて試して,考えて試して・・・と繰り返している内に,スカッと解決策がでてきます。

今回は,繰り返しの命令の中にミスがありました。わずか3文字のミスです。

それを修正して,ようやく暴走が収まり,側面の色付けに成功しました。

ここまで来れば,あとは簡単です。

楽しんで作り込みたいと思っています。

画用紙で作れる算数の教材です。

「8235×0.1」を教えるような場面で使えます。

ポイントは元の数のカードに切れ込みを入れることです。

切れ込みがあるので,カードを重ねたときに,答えである「823.5」を示すことができます。

画用紙などの紙類をつかうことで,算数の教具はいろいろと開発することができます。

1つ作ってみて,授業をして,良い感じでしたら,色々と考えてみて下さい。

まだ,誰も考えついてないような,素晴らしい教具を開発できるかもしれません。

例えば,左の事例は,「×0.1」となっています。

これを「×0.01」のカードにしたら,どうなるでしょう。

こんな風に適用範囲を拡張して考えるだけでも,あれこれ「なるほど!」ということに気がつきます。

--

紙を工夫するだけで,かなり面白いわかりやすい教材が作れます。

同じように,コンピュータで教材を作ったら,どうなるでしょう。そんなことを最初に思ったのは,もう15年以上も昔のことです。当時の一太郎や花子,表計算ソフトのロータス123などを使って,それなりに面白い教材を作っていました。

紙と違い,コンピュータでつくる教材の可能性は無限です。ソフト開発専門のソフトがあるからです。表現したいアイデアがあれば,だれでもグイッと来るソフト教材を開発できます。良い時代になりました。

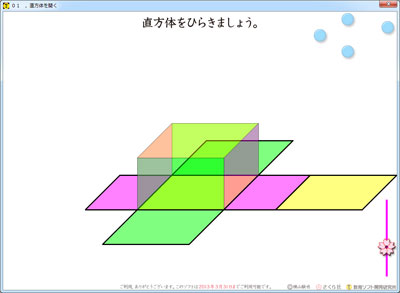

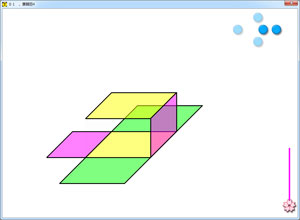

直方体を開くソフトがかなり仕上がってきました。

[桜]スライダーを上にドラッグすると,元の形が登場してきます。しかも,スライダーの途中で止めると,透明となります。

元の形を登場させるだけでも,かなり理解が高まります。

その上に,透明になります。

わかりやすさが,グイッと高まりますね。

元の形を登場させる方法は,工作用紙で展開図を作るときにも使えます。

同じ形の展開図を2つ作り,1つは立体にし,1つは展開図のままにします。

そうして,展開図の真ん中あたりの1つの面に糊を付け,立体を貼り付けます。

それから展開図を閉じたり,開いたりします。

まるでミカンの皮をむくような感じで,展開図の学習を行うことができます。

★ 「もっと!算数」サイトにアップしました!4年生の先生,御活用ください。

4年の3学期に,「直方体と立方体」の学習をします。

立体の単元は,実物を見た方が確実だと思っていたので,ソフトは作らない方向でいました。

ところが,算数ソフトをご愛用下さっている先生方から,「展開図のソフトも・・・」とお声を頂きました。

もしかすると,実物も使い,さらにソフトでも・・・と思って下さっているのかもしれません。

算数ソフトへの期待が高いのだ思えています。

「それならば!」と,ちょっと気合いを入れて作り進めてみました。

作り進めて,なかなか面白いと自分で感心しています。

ボタンを押す順番によって,上のような不安定な状態がでてきます。

何とはなく,楽しいです。

こういう面白さは,余談の世界です。

大事な工夫もしています。

各面を半透明にしています。

奥にある面が開くとき,透けていると開く様子がよく分かるからです。

これをドラッグすると,元の直方体が出てきます。

これにより,「立体の形」と「開いた形」の両方を同時に見ることができるようにしました。

少し理解が深まります。

完成までは,まだ道のりのがありますが,完成したら,4年生の先生,3学期に使って下さいね。

6年生に,「起こり得る場合」の単元があります。

「並べ方」と「組み合わせ」の単元です。

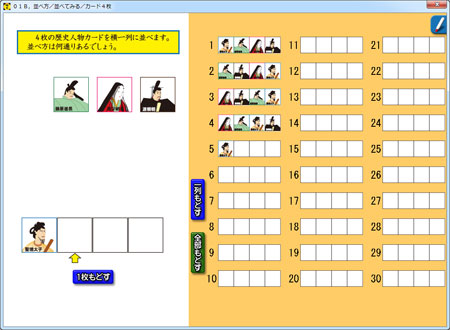

左のソフトは,その中の「並べ方」のソフトです。

左側の人物カードをクリックすると,クリックした順に左下に並びます。

同時に,右側にその履歴が残ります。

子ども達が考えついた順番でどんどんクリックしていくと,その順が履歴としてしっかり残っていきます。

「1枚だけもどす」

「一列もどす」

「全部もどす」

といった機能も付いています。

さらに,並べ方の重要な考え方である「重なり」と「落ち」も確認できます。

そうして,授業を考えます。

重要なことは,「整理して並べる」ということです。

「整理して並べる」ことの必要性を出すには,混乱した状態を作ることです。わけが分からない状態です。

それには,一人一人順番にどんな並び順があるか言わせる方法が面白いです。

不規則に並べ方が登場します。10組も並び方が出てきたら,そろそろ??となる子が増えてきます。

つぶやきも聞こえてきます。「わかんない・・」と。

つぶやきを拾って,分からなくならない並べ方を考えてもらいます。

授業は良い感じで進みます。

--

このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の6年4巻に入っています。

6年4巻は「起こりうる場合」と「分数のかけ算・わり算」の2単元のソフトが入っています。

起こりうる場合 → 10本

分数のかけ算・わり算 → 10本

合計20本の授業用ソフトが入っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)