青森の駒井先生から嬉しいメールをいただきました。

青森の駒井先生から嬉しいメールをいただきました。

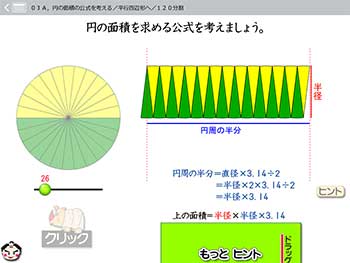

教育委員会の方の授業参観があり,その時の授業が算数。

6年の円の面積を求める所だったそうです。

授業では,算数ソフトを使っていました。

すると,教育委員会の先生方も「おお~」とうなって感心されていたそうです。

その日の日記が1つ添付されていました。

嬉しいことがぎっしり書かれていましたが,際だったのが次の言葉でした。

「作った人がすごいと思った。」

この言葉に元気をいただきました。

こんなところまで気が回る小学生がいることにも驚きますが,そういう子に育てている駒井先生,さすがですね。

--

CNNのニュースに「アフリカ連合,共通パスポート構想 全54カ国をビザ無しで」と出ていました。

アフリカのニュースは時折みていますが,このニュースには正直,驚かされました。

思い切ったことを考え,実行に移しています。

この先,アフリカはどう発展していくのでしょう。

非常に楽しみな大陸ですね。

--

関連記事:

さくら社のHPに「世界に広がる算数ソフト」のページができました。

算数ソフトファンの皆さん,ぜひ,ご覧下さい。

<こちら>です。

--

久しぶりに,三宅貴久子先生と一献傾けました。

久しぶりに,三宅貴久子先生と一献傾けました。

退職後も目標を持って歩んでいる人は,話しているだけでこちらも元気になってきます。

家に入って,家事を・・・。

そういう人生が普通なのですが,自分自身の人生を見つめ,とある方向へしっかりと進んでいます。

なかなかできないことです。

それと同時に,途上国の教育への情熱も高く,あれこれ話が弾みます。

三宅先生の途上国指導は,生活指導から思考力育成まで幅広く,さらに,そこに算数が乗っかっていることを知りました。

「これは楽しみ」と思いつつ,人工知能の学習する様子に付いて話をしました。

そうしたら,これがビビッと伝わります。

「三宅先生,さすが!!」と思った次第です。

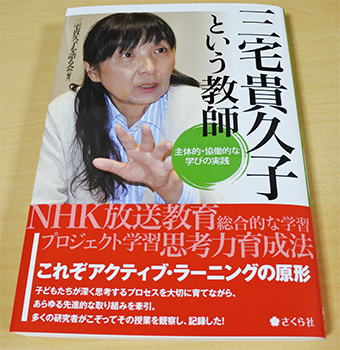

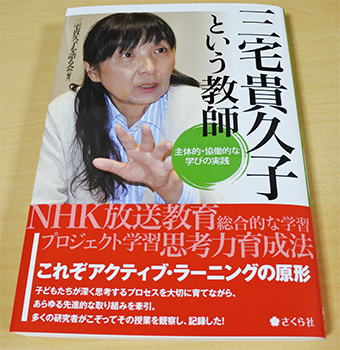

話の随所で盛り上がったのは,『三宅貴久子という教師』です。

こういう形で本が出る先生は,そうそういないですね。

超一流の実践家と言われる先生でも,なかなかこういった本は出せないです。

それを退職と同時に刊行しているのですから,三宅先生のすごさを感じます。

とにかく,とても良い本です。

そうそう,三宅先生が「ルワンダにも行きたい」と言っていました。

とにかく,思考回路がめちゃくちゃアクティブです。

いつかきっとルワンダで何かあるかもしれませんね。

そのルワンダでは,今月下旬にブートキャンプが開催されます。

大型プロジェクトなので,ちょっと気合いが入っています。

楽しい一時でした!

--

関連記事:

いろいろと嬉しいお知らせが届いています。

今日は,学級通信の嬉しい話です。

「make smile」という題の学級通信で,4年生担任の阿部先生が書いています。

最近の号の冒頭。

--

「笑い」というものを前面に出すことを私に教えてくださったのは,千葉県の横山験也という先生です。(立腰の大事さもこの方に教えていただきました。)この方は,もともと小学校の先生としても超一流だったのですが,ご自身で出版社を立ち上げられて現在は「さくら社」という会社の社長さんをしてらっしゃいます。その先生のお話を聞くと,とにかくご自身が楽しそうなのです。

「こんなに楽しそうに話をすれば,子供たちもたのしくなるなぁ。」

と感じたのが3年ほど前でした。

--

「とにかくご自身が楽しそうなのです」という所,なるほどなぁと感心しました。

どうも,自分で楽しんでいるのが私のようです。

これは実に嬉しいことです。

セミナーに講師で呼ばれると,時々,質問を受けることがあります。

3学期になると子供達とマンネリ化し,イマイチの状態になるのですが・・・。

何となくですが,学級が暗くなってきているのでしょう。

キチンとはしているのですが,覇気がないというか・・・。

こういうとき,頭を使ってあれこれやるのも良いのですが,基本は先生が明るくなることです。

明るくするには,明るく振る舞うのです。

すると,たいていの先生は,ニコニコすればいいのだと思うのですが,それは私の回答からは少々遠いです。

私が「・・・・」と,回答をしたら,会場がどっと沸きました。

笑いをとるために話したのではないのですが,「笑う」ということを少し知っていると,この回答は実に素直であり,原理に適っていると思えてきます。

「笑」という漢字の意味を漢和辞典で調べると,面白いことが載っています。

巫女さんが両手を挙げて舞っている様子なのです。

両手を挙げて踊ること。それが,「笑」の源なのです。

そうとわかれば,とにかく,授業中,ちょっとしたときに両手を挙げて踊るようにしてみて下さい。

先生の体に元気が走り,子供達は先生のオーラを浴びてしまいます。

体に元気が走ると,出てくる言葉も元気になります。

教室は明るく元気になり,笑いが増えます。

先生の目指す方向へ元気に歩み始めます。

でも,年と共に,こういうことができにくくなります。

ベテランが学級で困難を感じるのは,子どもが変わったのではなく,自分の両手がいつも下がっているからだと思った方がいいです。

--

関連記事:

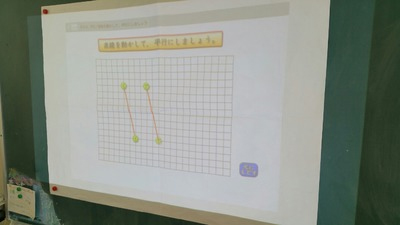

丸岡先生のブログに,算数ソフトを使った実践が紹介されていました。

4年生の平行の学習です。

まず,グッと来たのは次の所です。

--

もし、私が黒板にかいて説明をするとなると、平行とは何かということを1回程度しか見せることができないでしょう。

--

板書では回数多く見せることがやりにくいということです。

板書では回数多く見せることがやりにくいということです。

でも,算数ソフトを使うと,何度でも,繰り返す提示できます。

そこが,丸岡先生にとって,嬉しいところだったのです。

右の写真は,丸岡先生のブログからお借りしています。

線の端が緑色になっています。ここにマウスを持ってくると,直線を動かすことができます。

ですので,直線の向きを変えていろいろな平行を作ることができます。

ただ,平行を作るだけなら,朝顔の支柱の棒の両端に磁石を付けて,黒板でやってもできます。(私が現役の頃,そのようなことをしていました)

でも,このソフトの良いところは,平行になると音がして,線の色が黒から赤に変わります。

要するに,平行かどうかの「判定」をしてくれるのです。

こういう面白さは黒板ではできません。

自然,子ども達も「やらせて下さい!」といった気持ちになってきます。

また,方眼が付いているので,なぜ平行なのか,マス目の数でも考えることができます。

そうして,丸岡先生はとても重要なことを記しています。

--

しかし、ソフトを使うと子どもたちに何度も何度も見せることができます。

すると、子どもたちは「平行とはこういうことかな」と何となく実感します。

この何となくが大切です。

何となくこうかなと、わかった状態で子どもたちに入れてやると、平行とは何かということがスーっと入っていきます。

--

算数ソフトで何回も平行をつくる。

こういう体験を積んでから,平行の理屈を学ぶとスーッと頭に入るということなのです。

こういうことを記す丸岡先生,さすがですね!!

--

関連記事:

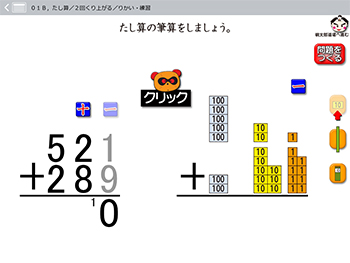

3年生の算数の能力別クラス。

4クラス中,上から3番目を担当していた先生から,驚きのメールが届きました。

研究授業のため,授業を25分ほど空けることになりました。

単元は3桁・4桁のたし算・ひき算です。

担当の先生は,算数ソフトを起動し,数回3桁同士のたし算・ひき算のソフトを見せ,子ども達に次の2点を話しました。

「マウスを持った子が『一の位は?』『十の位は?』と言い,みんなが声を出して答えたら,クリックをして正解を見せます。」

「マウスを持った子が『一の位は?』『十の位は?』と言い,みんなが声を出して答えたら,クリックをして正解を見せます。」

「一人が1問担当したら,次の人にマウスを回します。」

そうしたら,25分間,みんながキチンと取り組んでいたのです。

各教室を回る役割の先生からも,しっかりとマウスリレーをしていたと報告があったそうです。

算数ソフトを使って自習ができただけではなく,ソフトで自習をしたことで,大きな成果がありました。

成果1.その日のミニテストは全員バッチリ!

成果2.翌日,4桁の計算に入ったのですが,子ども達は自力でやり方がわかった。

こういう成果が出た主な理由。

それは,繰り上がり・繰り下がりのイメージを,何度も見て答える体験をしたことです。

何事もそうですが,体験が多ければ,足腰・土台は強くなります。

自然,4桁を理解するに足る実力となったのでしょう。

こういう体験的に理解を進め,習得をしていく授業が,自習でできたこと。

これも実に大きな驚きです。

このメールをくれたのは藪田先生です。

一緒に勉強をしていますが,授業に向かうセンスがいいです。

PCで算数を体験してから,教科書を自力で読む。

これは,新しい授業スタイルです。PC時代の授業スタイルです。

とても楽しく,それでいて力の付く授業です。

こういう授業が進むと,「教科書を自力で読めるようにするぞ!」という子がどんどん育つでしょうね。すると,算数への意気込みが変わってきますよね。

--

関連記事:

「明日の教室」に三宅貴久子先生がご登壇されます!

嬉しいですね。

6月25日ですので,今度の土曜日です。

場所は,京都橘大学。京都方面の先生方,良いですね!!

コクチーズに申込先が出ています。

その紹介文から一部抜粋してお知らせします。

--

--

三宅先生は、岡山県の先生だったのですが、2006年にNHKの「わくわく授業」でも二度にわたって、その実践が取り上げられ、多くの教師がその名を知ることになったと思います。

*2003年 わくわく授業『歴史の見方を深めよう~三宅貴久子先生の社会~』

2006年 わくわく授業『自分を見つめる 未来予想図~三宅貴久子先生の総合的な学習~』

--

私が三宅先生に着目していたのは、この「わくわく授業」より数年前に放映されていた「おこめ」というNHK教育テレビでの教育実践でした。とにかく子どもたちがどんどん動いていくのです。

--

詳しくはリンク元に書いてありますので,ぜひ,お読み下さい。

そうして,京都近隣の先生,ぜひ,ご参加下さい。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)