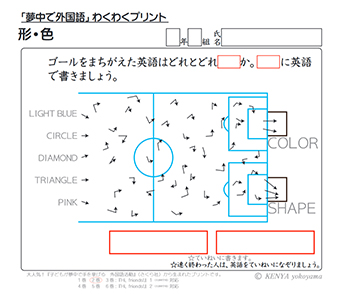

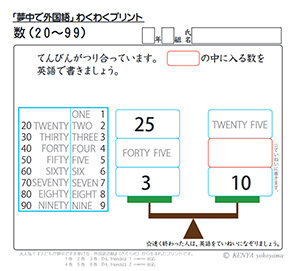

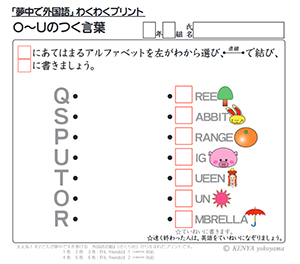

「英語わくわくプリント」の新作が、さくら社のHPにアップされました。

今回のも、きっと子ども達が喜んでくれると思います。

「形・色」のプリント2枚分が、アップされています。

ダウンロードして御活用下さい。

<こちら>です。

画像を御覧いただくと分かると思いますが、かなり変わったプリントです。

サッカーコートなのですが、なんと、片側にゴールが2つもあります。

こんなコートではサッカーになりません!!

でも、わくわくプリントの基本は「学習ゲーム」です。

多少の奇妙さは、ご愛敬の世界です。

このプリントを見て、教室のあの子が楽しく取り組んでくれたら、うれしいのです。

そう言う思いが、片側に2つのゴールという奇妙なプリントへと導いたのです。

「オッ、おもしろい」と思った先生、ぜひ、ダウンロードして御活用下さい。

体育的に、どうしても許せない先生は、見なかったことにして下さい。

--

関連記事:

埼玉の大宮で開催された「第2回 主張ある道徳授業を創る!」セミナーに行ってきました。

埼玉の大宮で開催された「第2回 主張ある道徳授業を創る!」セミナーに行ってきました。

主催者の深澤久先生は切れ味バツグンです。道徳の世界が見えすぎるぐらいに見えているのです。

鈴木健二先生は教材作りの天才です。超越した道徳魂が全身を巡っています。

鈴木健二先生は教材作りの天才です。超越した道徳魂が全身を巡っています。

羽鳥悟先生は道徳への熱血漢です。教科化があろうがなかろうが、ほとばしる情熱が日本人の道徳への道をまっしぐらに歩ませています。

羽鳥悟先生は道徳への熱血漢です。教科化があろうがなかろうが、ほとばしる情熱が日本人の道徳への道をまっしぐらに歩ませています。

異なる才覚の持ち主である3人の先生に触れられるのがこのセミナーの大きな魅力です。

第3回も行う方向で動いているようです。

関心のある先生、第3回の情報が出ましたら、ぜひ、お申し込み下さい。

--

私は「道徳読み」の授業展開の話をしました。

文科省の教材「ブランコ乗りとピエロ」を題材として、こんな風に授業を流しますよと言う話です。

ホワイトボードを使って、授業の始まりから終わりまで、順を追って話しました。

ホワイトボードを使って、授業の始まりから終わりまで、順を追って話しました。

最後に、「道徳読み」で授業をやってみたいかどうか、会場の先生方に尋ねました。

パッと見、全員の先生が手を挙げていました。

「道徳読み」は広がりそうですね。

会が終わり、懇親会。三次会。

島根の広山隆行先生と隣になりました。

広山先生は、長く深澤先生から学んでいる、道徳通の先生です。

本も多数出すほどの力量ある先生です。

その広山先生が、「さっそく、月曜に道徳読みの実践をします」と言っていました。

また、道徳の原稿執筆もあり、そこにも「道徳読み」の実践を書くとのことでした。

道徳通の先生にも、「道徳読み」は価値ある授業と伝わりました。

実に、良かったと思います。

家に帰ると、鈴木文男先生からうれしいメールをいただきました。

「道徳読みの展開は面白いですね。

まったく予想がつかない内容でした。

参加してよかったです。

ありがとうございました。

児童の反応などまたお知らせいたします。」

文男先生も「道徳読み」で実践をしてくれます。

授業をするに値する道徳的価値が「道徳読み」にはあると感じて下さっているのです。

ありがたいです。

今週の土曜は、埼玉の本庄早稲田で開催される「子どもに学ぶ教師の会セミナー」で話をします。

全体のテーマは「明日の教室には役に立たないけれど、長い目でこれからの教育を考えよう」 です。

午後からのセミナーです。お申し込みは<こちら>です。

--

関連記事:

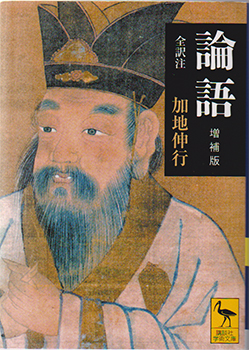

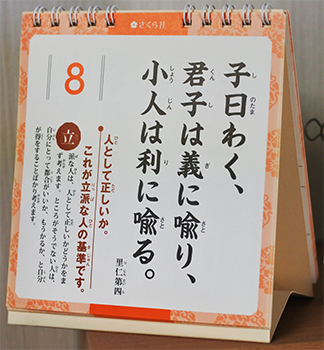

論語の本はいろいろと発売されています。

論語の本はいろいろと発売されています。

訳文を読んで、「ああ、いいなぁ」と思う本は、自然開いています。

昨日はカバンの中に、この『論語』を入れて、電車の中で読みました。

端の席に座れたためか、思考がうまくすすみました。

24ページ。

君子 重からざれば、則ち威あらず。

学びても則ち固ならず。

ここに感じ入りつつ、あれこれ思いを巡らせていたら、フッと気がつきました。

「道徳読み」に「永遠の今」の概念が当てはまることにきがついのたです。

こういう一瞬は感動しますね。

まさに、「学問感動」です。

この感動は、どうにも人に伝えようがありません。

もしかしたら、少し分かるかも知れないのが、大阪の丸岡慎弥先生です。

丸岡先生から、「子どもたちがぐんぐん伸びていっております!!」といううれしいメールをいただきました。

「道徳読み」には、何か大きな効能があるようです。

「永遠の今」とも絡んでいるからかもしれません。

明日は、埼玉の大宮で、「道徳読み」の話をします。

明日は、埼玉の大宮で、「道徳読み」の話をします。

道徳の教科化がはじまります。

教科書の読み物教材に真っ正面から取り組む授業を、誰でも簡単にできる時代を迎えたいですね。

セミナーのお申し込みは、<こちら>です。

--

関連記事:

昨日、このことを書いたのですが、佐々木智光先生から福沢諭吉の言葉を教えていただきました。

「教育の要は、人生の本来に無きものを造りて、之を授くにあらず。唯有るものを、悉く皆発生せしめて遺すことなきに在るのみ」

友だちは本当にありがたいですね。

福沢諭吉の言葉ですので、気になり調べてみたら、『福翁百話』に載っている言葉とのことでした。

勉強になりそうな予感がしたので、注文をしました。

「道徳読み」は、「有るものを、悉(ことごと)く発生せしめ」るという考え方に実にぴったりと沿っています。

すでに、子ども達には道徳が備わっています。

生まれ持った天性に加え、幼少のみぎりの学びも持って、小学校に入学してきます。

それなりに善悪は判っているのが小学生です。

子ども達の内にすでに備わっている道徳心を、教材文を読むことで、より明確にしつつ、発生させていく。

それが道徳読みです。

福沢諭吉が「道徳読み」を応援してくれているようです。

『福翁百話』をよく読んで、学びたいと思います。

--

関連記事:

深澤久先生から檄文が届きました。

「第2回 主張ある道徳授業を創る!」への深澤先生の熱い思いです。

その中には、深澤先生が作ってきた道徳集団の人的歴史も記されていて、歩んだ道の厚みを感じた次第です。

檄文を読み進めていくと、私のことも記されていました。

--

まずは、横山験也氏(さくら社・社長)です。〝道徳そもそも論〟はズシッときます。

--

第1回目の主張ある道徳授業を創るで、私は「道徳のそもそも論」を話しました。

普通の道徳のセミナーでは、まず聞くことができない内容です。

深澤先生が「ズシッ」と来たのですから、他の先生も同様に何かしら感じたと思います。

感想がネット上にアップされていますので、↓を御覧下さい。

https://blogs.yahoo.co.jp/dsptt463/49791875.html

そして、今度の土曜のセミナー。

深澤先生が語られる内容が記されていました。

--

「道徳授業づくり」について話します。

ズバリ「禁じ手」です。

上達論の重要な1つの方向が、「禁じ手への自覚と蓄積」です。

--

道徳の授業をキッチリ指導できるようにしたい先生には、見逃せない話になりますね。

私は「道徳読み」の話をします。

話すのは、「道徳読み」の授業展開です。

難しそうと感じるかも知れませんが、極めて簡単です。

なにしろ、あの丸岡先生も1時間ほどのガイダンスで、もうバリバリの実践家になっています。

それぐらい簡単なのです。

簡単に実践できて、深み高みのある子ども達へ。

簡単に実践できて、深み高みのある子ども達へ。

そんな道徳の授業が誰でも可能になります。

セミナーは今週の土曜日です。

会場でお会いしましょう。

お申し込みは、<こちら>です。

--

関連記事:

御茶ノ水の駅近くに、湯島聖堂があります。

御茶ノ水の駅近くに、湯島聖堂があります。

そこにあるのがこの孔子像です。

孔子は上背のある人だったのですが、この像もかなり大きいです。

近寄ってみると、上からぐいぐい来るものを感じます。

孔子はそういう人ではないように思うのですが・・。

ウィキによると世界最大の孔子像とのことです。

孔子像を見ていると、自然と感動をします。

改めて勉強をしなければと感じてきます。

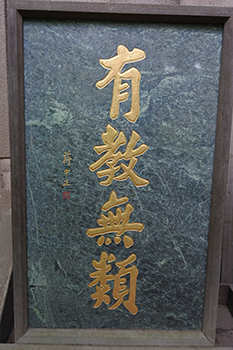

崇敬の念に浸りつつ、ふと近くを見ると、碑があります。

「有教無類(ゆうきょうむるい)」

「教え有りて、類無し。」

像からの感動とはまた違う、学問としての感動が走ります。

像からの感動とはまた違う、学問としての感動が走ります。

大事なことは、教えがあるかどうかですよ。

生まれついての差なんか、大したことないですよ。

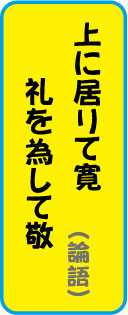

この言葉、もちろん論語の一節です。

論語には、この言葉の後に、もう一つ、よく似た言葉が出てきます。

「性相近し。習い相遠し。」

生まれつきの天性には大して差はありませんよ。

でもね、習うことで違いが大きくなるんですよ。

孔子がいかに教えること習うことが大事なことだと考えていたかが分かりますね。

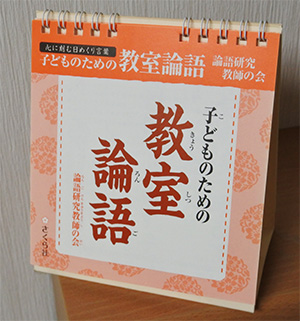

『日めくり 教室論語』も大いに勉強になります。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)