暑さしのぎに、本を手にしました。

暑さしのぎに、本を手にしました。

開いたのは、コメニウスの『世界図絵』。

この本に「黒板」と「チョーク」がすでに学校で使われていたことが載っています。

1600年代に書かれた本ですから、黒板の歴史は結構長いです。

また、競争のところには徒競走の原型が記されています。

ゴールの線を引いて、それを目指して走りますが、線を越えてはいけないのです!

その昔は柵を作り、柵の中で走っていたので、線のところで止まるというのがルールとなっていたようです。

この本は学習用の絵本(教材)なのですが、その作りに感動をしています。

個人的に教材作りが好きなので、この本の作りを見ると、その創造性の高さに熱くなるものを感じます。

「算数ソフト」は私の作った教材の代表作ですが、創造性というレベルで、この本に近づけていたら良いなぁ、なんて思います。

そんなことを思っていると、表紙の円がCD-ROMに見えてきます。

コメニウスに続いているのは私のなのかもしれないと、ほくそ笑んでいます。

--

6月17日(土)「子どもに学ぶ教師の会埼玉セミナー」が開催されます。

私も登壇します。ぜひ、御参加下さい。

--

関連記事:

SG会での出来事。

城ヶ崎滋雄先生の提案に、お勧めの本が記されていました。

何と、その本は私の書いた本でした。

『力をつける短い詩文の解読法』(明治図書)

すると、「国語の本も書いていたの????」と、明石先生が大変驚かれていました。

それほどまでに、私の印象は「算数」や「学習ゲーム」なのです。

城ヶ崎先生が勧めてくれたこの本、部屋の本棚をザザッと見たのですが、見あたりません。

いかに、今の私の意識から遠ざかったところに位置しているか分かります。

アマゾンで発売日を見たら、1991年5月でした。

四半世紀も前の本なのですね。

振り返ると、「教科教育が輝いていた時代」と感じます。

子ども達の姿勢が悪い、という話題もでました。

良い姿勢が1分と持たないとのことです。

悲しい現実ですね。

こんな時こそ、大阪の新田先生に一講釈していただきたいと思った次第です。

「姿勢」は、「すがた」に「いきおい」と書きます。

今座っているその姿、勢いがありますか。

悪い姿勢の人は、心に勢いがないのです。

だから、だらしなく思われるのです。

姿勢の良い人は心に勢いがあります。

自然と、凛とした姿になり、威厳も出てきます。

不思議なのは、姿勢良く、凛とした姿で、タバコを吸う人がほとんどいないことです。

たいていは、崩れた姿勢で、楽な姿勢で吸っています。

姿勢とタバコは関係が深いのかも知れません。

--

関連記事:

山本校長先生が勤務されている三育小学校で1時間の授業をしてきました。

校長先生のお計らいで「特別授業」という位置づけになりました。

勉強をするのは、1年生~6年生までの子です。

前列に低学年、後列は高学年という配置です。

当初、ルワンダやケニヤの話、ケニヤ版のウサギとカメの話などをする予定でしたが、子ども達のお迎えセレモニーを受けて、急遽予定を変更しました。

歌声がとてもきれいで、しかも、歌詞がとても良い。

歌ってくれた曲は、「世界がひとつになるまで」です。

感激しながら、歌詞をよく聞いていると、1番の最後の方に「もうすぐ ゆめが ほんとうになるから」と聞こえてきました。

この時点で、用意していた内容ではダメだなと思いました。

この時点で、用意していた内容ではダメだなと思いました。

三育小学校の子ども達が歌っている清らかさに対して、私の用意した内容が劣るからです。

そこで、2番、3番を聞いている間に、ざっと展開を考えて、授業をさせていただきました。

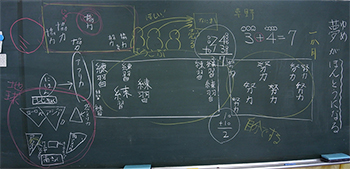

その時の板書がこの写真です。

要するに、夢を叶えるには、「努力」と「練習」が必要であって、しかも「協力」する力をつけておく必要がある、という内容です。

異学年集団であることを活かして、「漢字で書く」「説明する」に力を入れました。

至らぬ授業でしたが、子ども達がとても素直で、私は充実した1時間を過ごせました。

--

三育小学校では、英語ソフト(『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』)を使ってくれています。

高学年担当の先生から、自分で英語の授業が楽しくできると、嬉しいお言葉をいただきました。

『子どもが夢中で手を挙げる外国語活動』は↓のようになっています。

『Hi, friends!1』対応 1巻 2巻 3巻

『Hi, friends!2』対応 4巻 5巻 6巻

ぜひ、皆さんの学校でも使ってみて下さい。

英語プリントの新しいのがさくら社のHPにアップされました。

・くだもの

・くだもの・飲み物

に加えて、

・生き物

が仲間入りしました。

こちらも、是非、御活用下さい。

--

関連記事:

遠山啓先生の「水道方式」。

この名前の命名者は、なんと、元明治図書の江部編集長なのです。

数年前に、御本人から直接聞いたことがあります。

そうしたら、小田先生から、樋口編集長から聞いたことがあるとメッセージが入りました。

私には新しいビックリニュースだったのですが、明治図書の中では水道方式誕生時から、周知のことだったのですね。

『数学の学び方・教え方』には、命名についてかかわっていそうなことが載っています。

「半ば冗談に『水道方式』という名前を付けてやっていたら、いつの間にかそれが本名になってしまったのです。」(p80、岩波書店)

半ば冗談で命名したのが江部さんだったのですね。

そこまで突っ込んで書いてほしかったのですが、この本の版元は岩波なので、差しさわりがあったのかもしれません。

ひとつ前のページに、水道方式の計算の型分けについて、優れたことが記されています。

「型分けをしておくと、その子がもうやる必要のないような型の問題はやめて、やらせる必要のある型を、たくさん練習させられます。」

「型分けをしておくと、その子がもうやる必要のないような型の問題はやめて、やらせる必要のある型を、たくさん練習させられます。」

これはその通りです。

続けて、先生について言及しています。

「このやり方だと先生が大変楽をすることが一つの利点です。」

「教育のなかで、先生も楽をするということは、非常に大事な条件だと私は思います。先生が楽をして、子どもが覚えるということは、子どもが自発的に活動をしているということです。」

ここ、算数ソフトのことを褒められているような気になりませんか。

ちょっとした所ですが、本質をズバッと突いています。

遠山啓は本当にすごい学者ですね。

算数ソフトを細かいファイルに分けて作ったのも、根本的には型分けの考え方と同じです。

小分けして作られているので、そこがわかってしまったら、次のファイルへすぐ進めばいいのです。

それが次を学びたいという意欲を誘発するという、優れた効果を発揮します。

私は、ソフトの小分けを「博物館方式」と呼んでいます。

博物館では、一つのコーナーを見て、ある程度わかったら、次のコーナーへと進みます。

次々と移動しつつ、知識が集積されていく。

この博物館見学のスタイルが算数ソフトの小分けに似ていると思ったからです。

その結果、算数ソフトを使っている先生から、<先生も楽、子どもは覚える>現象が起こっているとの報告を受けています。

逆に、

<先生が大変な苦労をして、子どもが覚えない。>

これは最低ですね。

コストパフォーマンスがマイナスです!

これでは、先生も子供達もかわいそうですね。

--

関連記事:

今週の土曜、島根で野口塾in出雲大社が開催されます。

お近くの野口先生のファンの先生、ぜひ、足を運ばれてみて下さい!!

この日の私は「チーム算数」と、「SG会」です。

チーム算数は、いつものジョナサンで2時からです。

SG会は5時半から、明石先生のオフィスです。

今回の課題図書は『本物の思考力』です。

私がレポーターですが、どうにも、つたない内容になりそうです。

算数教育について、粗っぽく、捉え直しをしてみたくなっています。

算数教育について、粗っぽく、捉え直しをしてみたくなっています。

手始めは、やっぱり、水道方式の遠山啓ですね。

学生時代から、遠山啓の考え方はすごいと思っていて、学友とミニチュアサークルを作って勉強していたことを思い出します。

『新版 水道方式入門』の勘所を読み返しました。

数え主義主流の時代に、量を主張していたのです。

実践者もいろいろと主張はしますが、遠山啓は時代を変えていく主張をした人物です。

研究がしっかりしているからこそ、時代への影響を与えられたのです。

本物の研究者は、研究力が勇気を発揮するのだと本を読みつつ、思います。

勇気ある主張ができるような研究を私もしていきたいです。

遠山啓は、算数教育の時代を動かした人物です。

--

関連記事:

松澤先生から写真をいただきました。

松澤先生から写真をいただきました。

「道徳読み」の話をしているところです。

「3,感動がある」と書いてあります。

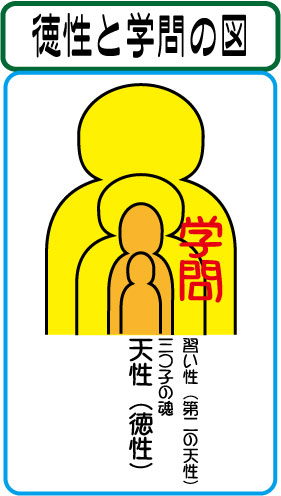

その隣の図は、私がよく使っている「徳性と学問の図」です。

読み物教材を読んで生じる「感動」について 、この図を使って簡単に説明をしているところです。

、この図を使って簡単に説明をしているところです。

感動には2種類あります。

1、自然感動

2、学問感動

この2つがあることを話したのですが、セミナーの事務局をしていた須永先生はさすがでした。

講座後、「学問感動はとてもよくわかる」と私に話してくれました。

学んでいる先生は違いますね。

「学問感動」という言葉が出てきているだけで、この反応です。

きっと、そういう体験が多数あり、それがスウッと思い出されたのでしょう。

自然感動は誰にも生じます。

でも、学問感動は学ばないと生じません。

道徳を教える一つの意義は、道徳的感動を大きくしてあげるところにあります。

そのために、「道徳読み」が必要となってくるのです。

松澤先生が撮ってくださった写真がちょうどいいところを撮影てくれていました。

有り難いと思った次第です。

私が参加する次の野口塾は6月25日(日)の「授業道場 野口塾in大阪」です。

ここでも、「道徳読み」の話をします。

関心のある先生、ぜひ、御参加ください。

--

野口塾の重鎮、山中伸之先生の「第7回いつも上手くいく先生の学級経営・授業づくり講座」が6月3日(土)に開催されます。

山中先生のお話は面白い上に中身が濃いです。こちらへも足を運ばれてみてください。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)