私が教壇に立っていた時代に使っていたコンパスです。引き出しの中から,ひょっこり出てきました。

私が教壇に立っていた時代に使っていたコンパスです。引き出しの中から,ひょっこり出てきました。

もう,この先の人生の中で使うこともなさそうですが・・・。

ふっと思い出すのは,コンパスと言ったら,「引き出しの中にあれとあれ!」です。

先生たる者,コンパスを使うと分かっていたら,引き出しの中に入れておくべき必需品があります。

それは,「ラジオペンチ」と「ドライバー」です。

「そんなの常識!」と思った先生は,思いやりのある先生です。

子供達の使っているコンパスを一つ一つさわってみるとすぐに分かります。

足の開閉が固すぎる物,緩すぎる物があるのです。

固いのは半径をドンピシャに取るとき,不便です。

緩いのは円を描くときに,グニャっとなりやすいです。

「固すぎ,緩すぎは,先生の所に来なさい」と言って,コンパスの調整をするようにしていました。

その時に,役だったのがラジオペンチとドライバーでした。

--

ところで,その昔のことです。

ところで,その昔のことです。

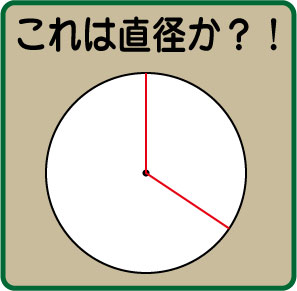

教科書に出てくる直径の定義を見て,--「中心を通り,円のまわりからまわりまでひいた直線を,直径といいます。」(東京書籍)--それなら,これも直径だよねと,右のような図を示した先生がいました。

さて,赤い線は直径と言っていいのでしょうか。

これについては,また今度書きましょう。

--

もうそろそろ梅雨ですね。

うっとうしい気分が広がってきたかなと思ったら,算数ソフトを少し多めに活用してみてください。嬉しい気分が広がります!

--

関連記事:

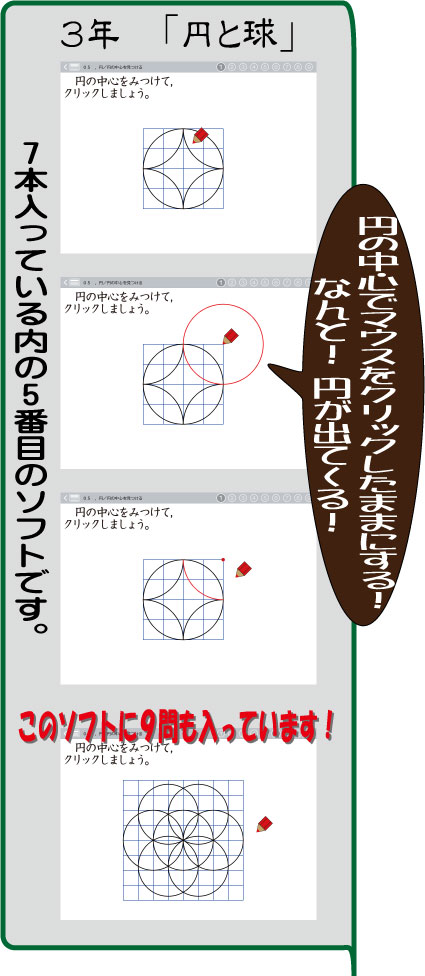

3年生の「円と球」です。

3年生の「円と球」です。

円の学習が終わる頃,円の中心を見つける勉強が出てきます。

円が丸ごと見えていればとても簡単です。

でも,円が半円になったり,1/4円になったりすると,途端に??となる子もいます。

そんな子が,「オッ!」と思ってくれるようにできているのが,このソフトです。

なにしろ,「ここが円の中心だ!」と思ったところで,マウスをクリックします。マウスを押したままにすると,ご覧のように赤い円がでてきます。

1/4円の全体像である円がひょっこり出てくるので,「確かにここが中心だ!」と納得できます。

これ,『クラス全員100点をめざす!算数授業アイデア事典』の著者,藤本浩行先生のアイデアです!

そうして,こうした円の中心を見つける問題が,このソフトの中に9問も入っています。少しずつ難しくなっているので,それなりに考えることになります。

とうぜん,失敗して関係ないところをクリックしてしまうこともあります。まさか,ここが・・・と気がつかされることもあります。

ソフトの良いところは,失敗をしてもそれが苦にならないことです。失敗より楽しさの方が勝っているからです。

「失敗<楽しい」

こういう状態,授業として非常に高いレベルと思います。

全部やり終えた子は,「たいていの問題は解けるよ!」という気分になっています。

奥田先生もつい前日,このソフトで授業をしました。

「夢中になって解いていました。

真剣

そして、できたときは 笑顔でした。」

最高ですね。

奥田先生の指導には,いつもながら元気を頂いています。

--

算数ソフト,この4月からダウンロード版ができました。

学校でインターネット接続ができない場合でも,ダウンロード版なら大丈夫です。

家でダウンロードして,USBなどにインストールします。そのUSBをインターネットにつながっていないPCにさすと,算数ソフトが使えます。

良い時代になりましたね!!

--

関連記事:

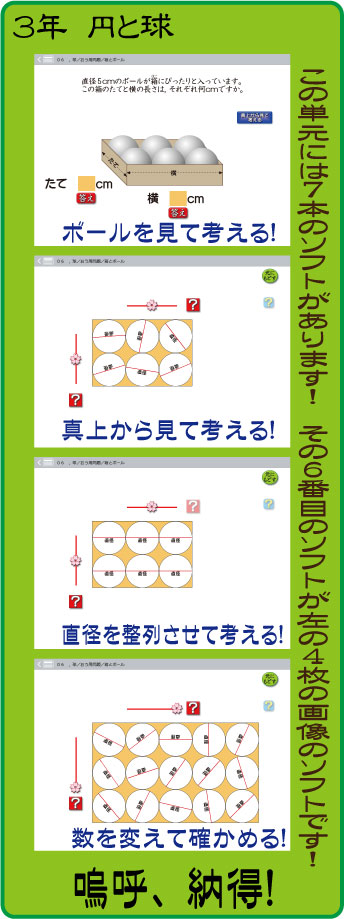

3年生の「円と球」のソフトです。

3年生の「円と球」のソフトです。

この単元には,7本のソフトがあります。

右の4枚の画像は,どれもその中の6番目のソフトの画像です。

6番目のソフトは,見て分かるように,よく出題される「箱の中の球」の問題です。

円の直径が分かっても,球になると急に??となる子がいます。

そんな子のために,このソフトを作りました。

斜めから見ている箱と球。

それを真上から見た形に画面が切り替わります。

その後,なんと,球の上半分が取れてしまい,直径が顔を出してきます。

ところが,その直径はそれぞれが好き勝手な方向を向いています。

そこで,「?」ボタンをクリック!

すると,直径が整列をします。

整列した途端,箱の縦や横の長さがスッと分かってきます。

--

この問題,とても難しいところなのです。

普通に授業をしたら,何人かの子を取りこぼします。

でも,ソフトを見るとみんな着いてきます。

「具体的に見ていけば分かる」

と,このように言い切って良いと思っています。

重要なことは,算数を具体的に見せていくことです。

しかも嬉しいことは,分かるだけでなく,面白がることです。

子供達がノリノリになるそうです。

「?」ボタンを押すときには,全員で「整列!」と言ったクラスもあります。

「直径が整列する!」

こんな比喩的表現が自然と出てくるような楽しい雰囲気になります。

良いですよね。

--

実際の授業ですが,教科書を開く前に,このソフトを見せて軽くみんなで考えてみます。「当たるも八卦,外れるも八卦」程度の軽さで見ていくだけでも,教科書の問題を自力で解きたくなる意欲が湧いてきます。イメージを見ているので,自分でできそうという気になるのです。

算数ソフトを使っていると,楽しい事前学習ができるのでいいですね!!

--

関連記事:

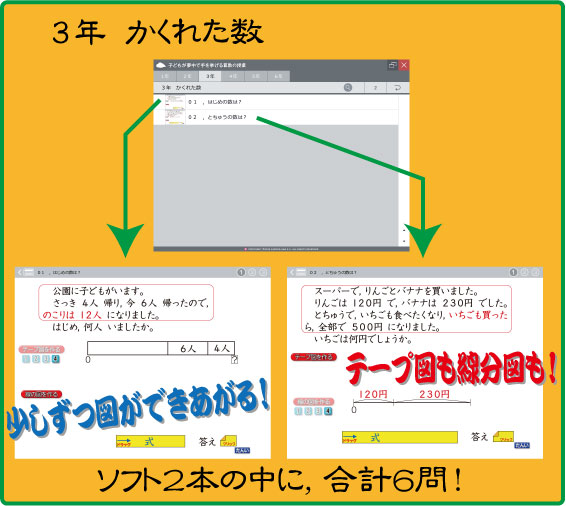

3年生の「かくれた数」の学習で,奥田先生がすばらしい実践をされました。

3年生の「かくれた数」の学習で,奥田先生がすばらしい実践をされました。

ややこしい文章問題の出てくる小単元ですが,奥田先生は,「文章と図と式の関係が自然と理解できたようです。」と記しています。いいですね!

奥田先生は1時間を15分ずつに分けて指導されていました。

1,初めの15分は算数ソフト

まず算数ソフトを使いました。

2本のソフトの中に,文章問題が3問ずつ,合計6問入っています。

これを子供達に見せて,解き方を理解してもらいました。

2,次の15分は教科書問題

それから,教科書の問題に取り組ませました。

そうしたら,子供達が自分で教科書問題をスラスラと解いてしまったそうです。

教科書問題を解くのにかかった時間はわずかに15分程度だったそうです。

驚異的です。

3,最後の15分は計算ドリル

この段階の子供達は,黙々とドリルに取り組んだそうです。

すっかり分かったのでしょうね。分かれば,誰でも集中して取り組みたくなります。

すばらしい実践です。

--

「かくれた数」では,文章問題の内容が少々複雑なので,図を書いてから式を書きます。

手順は,「文章問題→図→式」となります。

この「図」は,思考ツールとして位置付いています。

それを自分できちんとかけるようになると,図を問題解決の技として使えるようになります。

類題が出ても図から式がスッキリと分かるようになります。

ですので,奥田先生が図を大切に扱いつつ授業されたことがよく分かります。

算数ソフトを使っている先生方の教室でも,きっと奥田先生のような「みんながわかる」実践が行われていることでしょうね。

嬉しいですね!

--

関連記事:

紀伊国屋に積まれていたこの本を見て,「読むしかないだろう」と思い,購入しました。

紀伊国屋に積まれていたこの本を見て,「読むしかないだろう」と思い,購入しました。

『道徳性の起源』です。

読み始めたのはいいのですが,話が分かりにくいです。

しかしながら,それを問題にしないほどの豊富な内容です。

「科学はここまで来たか」と驚きつつ読み進めた一冊です。

特に,後半は圧巻でした。

「子供は利己的な怪物であり,教師や親から学ぶことで,その生まれつきの性向に反して道徳的になると思われていた。気乗り薄の道徳家と見なされていた。私の見方はそれとは正反対だ。子供は生まれながらの道徳家で,生物学的な性質におおいに助けられている。」(p200)

こういった考えだけが記されているのではありません。この考え方を支える詳しい事例がたくさん載っています。その事例から導き出しているので,私はとても納得しています。

孟子は井戸に落ちそうな子を人は放っておけないところから性善説を唱えましたが,それを科学的に実証してしまったのがこの本と感じました。

「子供たちは間違っても科学だけは発達させないはずだ。何をどう調べてみても,科学にはほんの数千年の歴史しかなく,したがって人類の歴史の中では明らかにごく最近のものであるという結果になる。」(p272)

なるほど感がピークに達した所です。

算数の学習に「自然成長はあてにできない」と言っているように読めてきて,妙に力を得ました。

--

関連記事:

城ヶ崎先生から電話がありました。

城ヶ崎先生から電話がありました。

「丸善の津田沼店に行ったら,算数ソフトの3年生の本5冊が丸ごとありませんでした。」

きっと,どこかの小学校の先生が3年生のソフト,5巻全部を購入されたのだと思います。

5巻そろっていれば,算数の授業がとっても楽しくなります。

子ども達のやる気もパワフルになります。

この先生に教わっている子ども達,真夏日の今日も算数の時間は熱中したと思います。いいですね!

--

久しぶりに本に入っているDVDから算数ソフトを起動してみました。

久しぶりに本に入っているDVDから算数ソフトを起動してみました。

4巻の「わり算② あまりのあるわり算」です。

DVD版もグッドです。

イチゴが良い感じで動いて分かれてくれます。

九九の裏返しになるわり算,その全部で,いちごがきちんと分かれてくれます。

--

わり算では「等分除」と「包含除」を学びます。

教科書に専念していると,この2つのタイプの他にはわり算はないと思えてきます。

ところが,ちょっと視点を変えると,意外と周囲にわり算があることに気づきます。

◆体重28kgの子がいすに乗ったら,いすの脚1本は何kg支えていることになるか。

◆体重36kgの子が気を付けをしたら,片方の上履きには何kgの重さがかかるか。

これらは圧力的な考え方です。

こうしてわり算の考え方を広げると,「いすの脚はがんばっているな」とか「上履きは根性がある!」と思えてきます。

--

城ヶ崎先生のとの「チーム算数」は6月13日(土)に開催です。

その前日,12日の夕方,島根の広山先生と「国語と道徳トーク」ができそうです。神保町界隈です。

広山先生は6月に新刊を出すそうです。国語の本です。

楽しみですね。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)