愛媛の松澤正仁校長先生から,左の『第19回 名人に学ぶ教育講座 全記録』をいただきました。

表紙に目次が見えますが,4つの講座があり,私は1の「算数 6年『速さ』」と,3の「作法講座」を担当しました。

当日の講座すべてを,宇和島教育サークルの方々がテープ起こしをされ,編集してくださったものです。

とても,読みやすいです。

「作法講座」では,「姿勢」の話をしました。

1コマ全部姿勢の話ですから,聞いていた先生方も少々大変だったと思います。

何しろ,写真のような状態で1コマの時間を過ごします。

何しろ,写真のような状態で1コマの時間を過ごします。

背休め(背もたれ)に,背中が触れません。

体は多少きつくなりますが,やってやれないことではありません。

良い姿勢は,ただそれだけで良いですよね。

皆さん,凜としています!

姿勢正しい,凜とした日本人。

これですね。

手元に,明治34年に刊行された『小学作法書』(茨城県師範学校長 鈴木亀寿閲 湯澤直蔵著)があります。

この作法書の第四は,「教室内における心得」です。

この作法書の第四は,「教室内における心得」です。

その一番目は,姿勢です。

姿勢を教室内の作法として,第一に取り上げています。

一,教室内にありては,姿勢正しく着席すべし。

補足として,次のように書かれています。

姿勢正しからざれば,自然に風采挙がらず,また体格を損じ,身体の発達を妨ぐるに至るものなり

よくよく注意すべし。

良い姿勢をすると,それだけで,10の功徳があることを,九州大学医学部の教授だった池見酉次郎先生が『人間回復の医学』(創元社)に記しています。

明治期の先生方も,姿勢が体に影響することを知っていたのです。

池見先生の話も,作法の講座で話しました。

その記録が,とても読みやすく編集されています。

関心のある方は,松澤校長先生へご連絡下さい。

算数ソフトを購入したい!

カタログが欲しい! 急ぎで!

そんなときに便利なサイトがありました。

教科書供給協会のカタログスタンドがあります。

そこに,算数ソフトのカタログがアップされています。

プリントアウトして,是非,ご活用下さい。

--

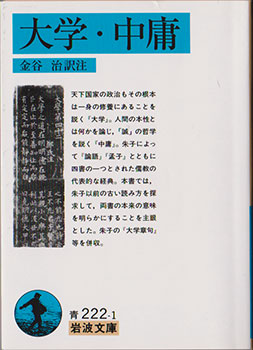

『大学・中庸』(岩波文庫)を読み返していたら,事前学習法にちょっと関連する言葉が載っていました。

『大学・中庸』(岩波文庫)を読み返していたら,事前学習法にちょっと関連する言葉が載っていました。

ご紹介します。

物に本末あり,事に終始あり,先後する所をしれば則ち道に近し。

岩波文庫の訳には,下の通り記されています。

ものごとには根本と末端とがあり,

また初めと終わりとがある。

〔そのことをわきまえて〕

何を先にして何を後にすべきかということがわかるなら,

それでほぼ正しい道を得たことになるのである。

事前に何をするか。

事中に何をするか。

事後に何をするか。

こういう意識もって実行することが,古来よりの「正しい道」なのです。

事前学習法は,その事前を特に意図的に行おうとする授業方法です。

この秋に,事前学習法セミナーが大阪と東京で開催予定です。

11月15日(土)第1回 事前学習法セミナーin大阪

12月14日(日)第2回 事前学習法セミナーin東京

若い先生方が語ってくれます。

今から,楽しみでなりません。

千葉の佐々木先生も,事前学習法に興味を示してくれています。

ありがたいことです。

いつものジョナサンで会って,話をすることになりそうです。

宇佐美寛先生の『私の作文教育』に,次のように記されています。

「作文の思考には,このように知覚的側面がある。しかし,この問題については,私はまだ不勉強で明確には書けない。代わりに,次の本を読んでいただきたい。」

と,この後に2冊紹介されています。

「①池田久美子『視写の教育--<からだ>に読み書きさせる』(東信堂,二〇一一年)

②石川九楊『縦に書け!』(祥伝社新書,二〇一三年)」

『縦に書け』は,『視写の教育』同様,実にいい内容です。

この本を読む前の私は,縦に書こうが,横に書こうが,鉛筆で書こうが,キーボードを打とうが,「どれも大差なし!」と思っていました。

縦書きの持っている世界観を知らなかったからです。

無知は,恐ろしいです。

成長できるチャンスを自分でつぶし続けるのです。

この本を読で,私は「縦書きだな」と思い改める気持ちになりました。

幸い,作法関係は縦書きでノートに書いているので,これを一層しっかり進めたくなっています。

この縦書き指向になったのは,「姿勢」「立腰」を楽しんでいる自分に,確かな変化が起きているからです。

普通,座っているときの姿勢なんか,「どうでもいいじゃん!」と思います。

それなりに,見苦しくなく座っていれば,背もたれにもたれていても,それが楽なら,「いいじゃん!」となります。

これも,姿勢の持っている世界観を知らないところから出てくる言葉です。

皆さんの中に,ただ座っているだけでほめられたことがある人,いますか。

そういう人は,極めて少ないでしょう。

「良い姿勢」「正しい姿勢」をほめられることで,外から「良い」とか「正しい」,そういう人としてほめられます。人の評価が,自分を形成してくれます。

外からだけでなく,姿勢を良くしていると,正しい方向に自然と向かう自分が出てきます。

なぜ,正しい観念が生じてくるのか。

それは,姿勢という言葉と体が連動するからです。

良い姿勢をしていると,そのこと自体で「良い」という世界観に自分が包まれます。

正しい姿勢をしていると,そのこと自体で「正しい」という世界観に自分が包まれます。

姿勢を良くすることは,その姿を言い表す言葉によって,自分をじわじわと変えていきます。

姿勢の世界を知っているからこそ,出来る自己変化です。

『縦に書け!』に,次のように書かれています。

「字や文を書くとき,紙は単なるのっぺりとした空間ではなく,天と地を持つ現実の世界を象徴する表現空間になります。」

これを知った私は,姿勢同様の大きな何かを得られそうです。

縦書きを意図的に行い,この世界からも成長をしていきたいと思います。

宇佐美先生の本に引用されている本には,外れがありません。

教育の原点セミナー。

野口先生のお話は,今回も圧巻でした。

暗記することより,書いてある文字をしっかり見ながら読むことが大切なのです。

「読経」

この文字から,その意義が伝わってきます。

--

早川先生からは,野口先生,青木幹勇先生,芦田惠之助先生の全集・著作集からのお話です。実際に書かれていることから語ってくれました。ハッとすることの連続でした。

習字の実技も兼ねた平井美穂先生の話も,濃かったです。5ステップは,「スイートポテト」に通じる世界があり,とても納得しました。

山中先生の素材研究に初めてマトリックスが登場。これを使うと,書き込みたくなるので,とてもグッドです。

そうして,圧巻は,神部先生と五十嵐先生の音読指導の現場。

教わる役の五十嵐先生が,途中でくじけてしまうのではないかと思うほどの指導でした。でも,五十嵐先生は途中からボイスレコーダーを取り出し,それを机の上にキチッと置き,気合いを入れて受けていました。その後は・・・,すばらしい音読になり,非常に感動しました。

参加された皆さんから,一言感想をいただきました。

そうしたら,大野聡美先生から,私の姿勢がとても良かったとほめられました。

私に姿勢の大切さを教えてくれたのは,野口芳宏先生です。

『道徳授業の教科書』にも,次のように記されています。

『道徳授業の教科書』にも,次のように記されています。

-------

まずは,聞く「姿勢」「態勢」づくりが肝要である。森信三先生は「立腰」ということを説かれ,「この一事を子どもに躾けられたら,親として我が子への最善最大の贈り物である」とまで述べておられる。私もこれにいたく心を動かされ,気が付くたびに「立腰」に戻るように努めている。(p41)

-------

私も野口先生から,「最善最大の贈り物」をいただいた気持ちになっています。

姿勢を正しくすることは,ただそれだけで,自分の心を正しい道へ導いてくれます。

出来るだけ姿勢を正して。

気がついたら姿勢を正して。

姿勢を楽しむ先生が増えれば,姿勢を好む子が増えます。

日本の大切な精神の一つが復活します。

--

原点セミナーに,若い先生が参加していました。

その中に,山﨑敏哉先生と藪田顕嗣先生がいました。

この両先生も,すこぶる姿勢がいいです。

3人寄ると,話は事前学習法になります。

2学期が始まって,まだ,間もないのですが,その成果がしっかり出ているので,

「事前学習法のセミナーを東京で開催しよう!」ということになりました。

講師は,山﨑先生と藪田先生!

予定日は,12月14日(日)です。

「第2回 事前学習法セミナーin東京」です。

なぜ,第2回かというと,第1回は「事前学習法セミナーin大阪」が11月15日に開催されるからです。

懇親会で小出先生と藪田先生と私の3人で事前学習法で盛り上がりました。

小出先生は1年生で実践中です。これで,講師は3名となりました。

楽しみです。

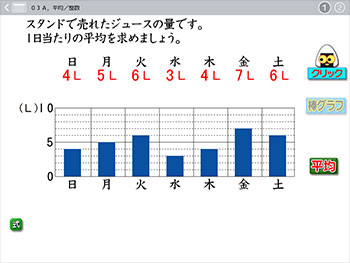

「事前学習法」と,算数は,相性がいいようです。

「事前学習法」と,算数は,相性がいいようです。

----------

丸岡会長曰く

35分で指導書2時間分を進むことが出来ました。

----------

5年生の「平均」の単元を,倍速で授業が進んでいます。

これは,まさに驚異的です。

驚くことは,まだあります。

学力の劣る子が集まるグループでも,他のグループと同様に,説明していたとのことです。

事前学習で学力格差をググッと縮めたので,それが「言語化する活動」にも大きく影響を与えました。

発表した子は,自信を持ったでしょうね。

もし,普通に授業をしていたら,この子達は控えめに時間を過ごしたことでしょうね。

説明は,おぼつかなかったと思います。

でも,運良く,丸岡会長が事前に平均のソフトを見せてくれたので,ガラッと変わったのです。

自分で教科書問題を考え,説明できるようになったのです。

この子達,もしかしたら,事前学習を受けることで,めきめき力がつくかもしれません。

そうなってほしいです。

--

明日は,東京未来大学で「第5回 教育の原点セミナー」です。

このセミナーに,事前学習法研究会の藪田先生と山﨑先生も参加されます。

事前学習法+算数ソフト=驚異の成果

この図式について,藪田先生の実感を聴いてみたいと思っています。

昨日の夜,「事前学習法」の第1報が,丸岡会長から届きました。

続けてすぐに,第2報が藪田先生から届きました。

さらに,第3報が山﨑先生から届きました。

今日は,第3報の山﨑先生の「事前学習法」のご紹介しましょう。

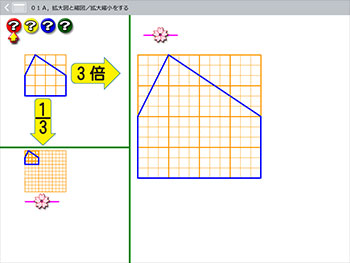

6年生の「拡大図と縮図」の第1時です。

------------

山﨑先生曰く

山﨑先生曰く

本時のめあては「拡大図と縮図の意味を理解する」ことでした。

はじめ10分間、算数ソフトの1つ目を見せました。

拡大・縮小を子供と会話をし笑いを交えながら実際にやってみせました。

ほとんどの子供はすぐにそれぞれの仕組みが分かったようでした。

教科書だけですと動きはもちろんありませんから、拡大・縮小の意味をつかむのは感覚として難しいと思います。

算数ソフトで事前学習の導入をしたおかげで、授業のはじめの10分ですべての児童が本時のめあてを達成できている状態になり、同じ土俵にのってから授業をスタートすることができました。

めあてに対する格差をなくすことができたので、残りの35分間でゆっくりと比の関係や、他の形での拡大・縮小について学習することができました。

はじめに格差をなくし、授業や単元の見通しがもてているので、2時間通して達成するめあてを1時間で終わらせることができました。

-------------

本時の前に,どのソフトを見せたらいいか決めています。

この教材研究がいいですね。

選んだのは,たったの1本。

その1本を10分ほど,子ども達と見ることで,全員が本時のめあてに到達したのです。

こうなると,授業には余裕が生まれますね。

子ども達は,拡大図・縮図が比と関係があることもつかんだのです。

第1時です。十分な学力を得たといえます。

注目すべきは,最初の10分で,「めあてに対する格差をなくすことができた」ことです。

本時のめあてに必要な学力を,事前学習で授けたのです。

これ,スポーツで言えば,「基礎ルールをみんなが理解した状態」です。

話し合いがみんなで出来ますよね。

実際に,山﨑先生の授業では,格差がなくなったので,授業に推進力がついたのです。

2時間かかるところを,わずか1時間で終わりました。

ガリ勉風な授業でなく,余裕のある授業でこの成果です。

山﨑先生の授業から,

1,1本のソフトで事前学習ができる

2,「めあての格差」をなくせば,授業はスイスイ進む

そういうことが,伝わってきました。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)