日本教育新聞に,『しごこちのいい学校』(鎌田富夫著)が紹介されました!!

日本教育新聞に,『しごこちのいい学校』(鎌田富夫著)が紹介されました!!

掲載された紙面は別冊のようについてくる「週刊教育資料」8月25日号の「BOOK」のコーナーです。

記事を書いた方は,元川崎市立小学校校長・北村清氏です。

北村氏は,最後の段落で次のように記しています。

--

まさに「しごこちのいい学校」づくりの楽しさを物語るすてきな話ではないか。学校づくりに腐心している人にぜひ薦めたい本である。

--

この本の記事の下に,もう一冊紹介されています。

『池上彰の「日本の教育」がよくわかる本』です。

こちらの記事を書いた方は,飯田稔氏です。若い頃,何度かお会いしたことがあります。

『しごこちのいい学校』が紹介された日本教育新聞は,日本最大の教育新聞です。

『しごこちのいい学校』が紹介された日本教育新聞は,日本最大の教育新聞です。

光栄なことに,若い頃,私もちょっと書かせていただいたことがあります。

また,その頃は教育雑誌にたくさん原稿を書いていたので,日本教育新聞が面白いということを書いたことがありました。

今度の日曜は,スクーです。

「横山験也の算数の授業」が生放送されます。

お時間のある先生,是非ごらんください。

--

4年生の「折れ線グラフ」の「02F、折れ線グラフをみましょう/各地の天気/関東」のソフトです。

4年生の「折れ線グラフ」の「02F、折れ線グラフをみましょう/各地の天気/関東」のソフトです。

折れ線グラフって,どんなグラフなのか,その様子を見るためのソフトです。

各地の気温のグラフを見せて,感想を語り合うのも良い勉強になります。

なにしろ,グラフを補助する表も載っているので,数字での把握ができます。

数を伴った感想が出てくれば,それは質の高い感想となります。

このソフト,ちょっと工夫すると,面白い現象を見ることができます。

「自分の県を中心に,他の県をみる」という見方ができます。

たとえば,私は千葉県なので,まずは千葉県をクリックします。

すると,ご覧のように千葉県の平均気温の表とグラフが出てきます。

次に,茨城をクリックします。

すると,グラフが千葉から,茨城へとジワーンと変化します。

折れ線の両端が下がっていく様子がわかります。

どうも,千葉の方が暖かいとわかります。

また,千葉をクリックします。次に栃木をクリックします。

栃木も折れ線の両端が下がっていく様子がわかります。

こんな風に,自分の県を見てから,他の県を見る。また,自分の県を見てから,他の県を見る。

これを繰り返していくと,近隣の県との微妙な違いに気がつきます。

そうして,重要なのは,その微妙な違いは「折れ線」だとよくわかるが,「表」ではよくわからないことです。

「折れ線」と「表」。

両方が表示されていますが,パッと見て変化がわかるのが「折れ線グラフ」の特徴だと実感的にわかります。

--

『 関大初等部式 思考力育成法』

関大初等部式 思考力育成法』

小学生がベン図を使って思考するなど,驚きの連続です。

工藤先生から,「算数ソフトキャラクター解説」第2号をいただきました。

工藤先生から,「算数ソフトキャラクター解説」第2号をいただきました。

今回のは,6年「比」、「比例」「おこり得る場合」です。

算数ソフトファンの皆さんには,授業の様子が思い出されてきますね。

さて,工藤先生の解説をご紹介します。

-------------------

①・「クリックしてくだ青サイ」

01号にて紹介した「クリックして赤サイ」との違いは、

右向き、別数字表示、次の作業を誘導するという点。

②・「クリックしてくだちょうちんアンコウ」

クリックシリーズの別キャラ。

いくつかの数字をまとめて変更する際に登場。

③・「歴史キャラ連合」

色々な単元に登場する、歴史キャラ連合。

歴史の学習と絡めると2倍おいしい。しかし、深追いすると時間がかかる。

聖徳太子、藤原道長、清少納言、源頼朝などそうそうたるメンバーが勢揃い。

④・「順数字」

とっても地味な表示キャラ?ではあるが、とっても大事な順番を表し、

順を追って作業の手順ややり方、注意ポイントなどをおさえる。

@@ おまけの隠れキャラ @@

⑤◇「よっしゃー!」

よっしゃー!というかけ声と共に出現。

その名もそのまま「よっしゃー!」だが、さてどこに出てくるでしょうか。

◇「いよー!」

画像の表示はないが、量や数字が増えたり減ったりする際の効果音。

他のことに気をとられ脇見をしていたやんちゃ君も、この音一つで画面に大注目。

◇「歌舞伎音」

画像の表示はないが、量の変化などの際に鳴り響く歌舞伎的な効果音。

間をとるにも最高。子ども達の中にはリズムをとる子もいたりする。

----------------------

楽しい内容がざくざくですね。

中でも,感動的なのは,1つめの◇の2行目です。

「他のことに気をとられ脇見をしていたやんちゃ君も、この音一つで画面に大注目。」

何か,他のことに気をとられること,誰にでもありますよね。

そんなとき,「こっちを見なさい」と言いたくなりますが,効果音が聞こえて,さっと学習に戻ります。

こういうのスマートですよね。

また,2つめの◇も良いですね。

「子ども達の中にはリズムをとる子もいたりする。」

子ども達の心をつかんでいますね。

これこそ,「楽しい」という状態です。

孔子の言葉(論語)に,こんな言葉があります。

子曰く,

これを知る者は,これを好む者にしかず。

これを好む者は,これを楽しむ者にしかず。

知っている人は立派ですが,それを好んでいる人にはかないませんね。

好んでいる人もすばらしいですが,それを楽しんでいる人にはかないませんね。

というような意味です。

まず,楽しんで取り組めるように工夫することが,学習の第1の要件です。

算数の授業に算数ソフトを活用している先生のクラスは,この第1要件が満たされていますね。

四日市の小学校へおじゃまして,算数ソフトの話をしてきました。

四日市の小学校へおじゃまして,算数ソフトの話をしてきました。

1年生から6年生まで,順に算数ソフトを紹介しました。

一つ一つのソフトに,先生方がとっても驚いてくださいました。

デジタル教科書も使っている小学校ですので,PCを使った授業に慣れています。

その先生方が見て,驚かれたのですから,私はとっても感動しつつ,お話しさせていただきました。

ソフトの話に入る前に,姿勢の話をしました。

こちらは,大爆笑でした。

それなのに,先生方は見事な姿勢で座ってくださっていました。

話した私もびっくりです。

途中,「女学校の手の挙げ方」を自然にされている先生がいて,妙に嬉しい気持ちになりました。

--

その帰り,名古屋で「事前学習法説明会in愛知」を開催しました。

楠本先生とです。

近くの喫茶店で,1時間半ほど,楽しく語らいました。

事前学習法の話を聞いて,これは無理だなと思ったら,無かったことにして,

これは行けると思ったら,一緒に進みましょう,ということで,話を進めました。

事前学習法の最大のポイントは,「学力差を縮めてから,本番に入ろう」という姿勢です。

そんな話があれこれ続き,楠本先生は,チョーロング事前学習「コンパス」をされていたことを話してくれました。

聞いていて,とっても心が温かくなりました。

さらに,楠本先生は,私が若い頃に書いた本を鞄からだし,

後書きに,「遅れがちな子を・・・」と書いてあるところを指さし,

「これが横山先生の一貫している姿勢なのですね」と,ずばり話してくれました。

若い先生ですが,大した洞察力です。

たくさんの事例を語り合い,楠本先生も2学期から,意図的に事前学習を取り入れる指導を実践的に研究してくれることになりました。

ありがたいことです。

2学期に成果が出たら,愛知でも「事前学習法セミナー」が開催されるかもしれません。

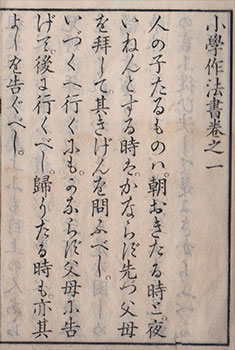

明治16年の文部省編纂の教科書『小学作法書 巻之一』です。

明治16年の文部省編纂の教科書『小学作法書 巻之一』です。

この当時は,まだ国定教科書ではなかったので,御上に申し出てOKが出れば,教科書として使えました。

その中に,作法の教科書もあり,修身の中の一つとして勉強しましょうとなっています。

「巻之一」ですから,1年生が使う作法の教科書です。

でも,一年生の子に,この教科書を読ませていたとは,とても思えません。

いきなり漢字漢字の連続で,しかも,変体仮名文字もでてきます。

今の大人も,読みでちょっとつっかえると思います。

1年生には無理ですね。

この教科書,先生が持って,ここに書いてあることを読み上げたり,塗板(今の黒板)に書いてたりして,教えていました。

それにしても,書き出しは実に良いですね。

「人の子たるものは」

ですよ。

ちょっと付け加えるなら,

「そもそも,人の子たるものは」

となります。

大元・根っこから語り始めています。

大上段から,エイッ!とばかりに,振り下ろすスタイルでもありますね。

このスタイルは,「要するに,こういうことがスタンダードですよ!」と教える指導にはぴったりです。

朝起きたとき,夜寝るとき。

必ず父母のご機嫌をうかがいましょう,と示しています。

これ,良いですね。

今の時代は,「おはようございます」「おやすみなさい」と挨拶をします。

でも,明治初期の頃は,父母に「ご機嫌いかがですか」などと,もう一言加えていたことがわかります。

父母が安心の気持ちでいるかどうかをお伺いする事が,朝晩における子どもの本分だったのです。

それが,次第に,挨拶すらしない子が増えています。

この「機嫌を伺う」という感覚がわかる子は,もういないかもしれませんね。

父母を一番大切にするという教え。

親孝行の教えです。

しっかり子らに伝わってほしいですね。

2番目も良いですね。

どこへ行くにも,必ず,父母に行き先を言ってから,出かけるのですよ,と教えています。

これ,「事前学習法」に通じます。

予め,告げておけば,心配がぐっと少なくなります。

「父母に心配をかけない」「両親を安心させる」

これは,他の人ではできません。

子どもだけができる心配りです。

これがわかる子は,自分がしっかりする方向に育っていきますね。

明治16年の作法書,滑り出しは,「親孝行」がテーマです。

すばらしいです。

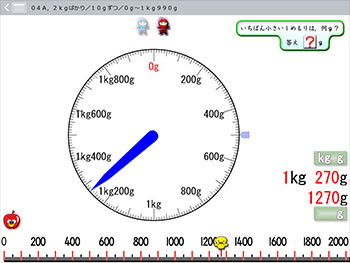

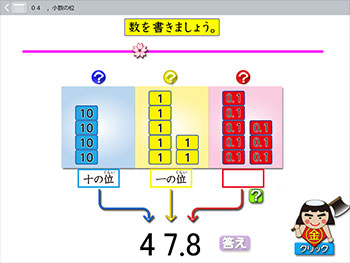

3年生の小数のソフトです。

3年生の小数のソフトです。

10のカード。

1のカード。

0.1のカード。

それぞれが,位のコーナーに入っています。

それを見て,いったいどんな小数になるのか,答えていくソフトです。

これを実際にカードを使って授業をしたら,大変だと思います。

大変な上に,授業のテンポがもたもたします。

右の47.8を出題するには,4+7+8で,合計19枚のカードを黒板に貼り付けることになります。

結構な時間がかかってしまいます。

何問も出すのは,なかなか大変ですね。

それがクラウドをポンと立ち上げると,この問題がクリック一つで出題できます。

パッと問題が変わるので,子ども達も真剣に見て,さっと答えようとします。

このスピード感。意欲を高めます。

数回問題を出すと,素早く答えられるようになってきます。

そうなったら,「10問連続,気合いで答えよう!」などと出題することもできます。

ちょっとしたスピードアップは,子ども達も大好きです。

チャレンジ精神に火がつく感じになります。

もう大丈夫となったら,次につなげる出題をしてみるといいです。

クリックして,問題が出たら,すぐには答えず,次のように言わせます。

「10が4こと,1が7こと,0.1が8だから,47.8です!」

示されている仕組みを言葉にして言わせる学習です。

すると,そういう文章で示された問題への抵抗もぐっと少なくなります。

言い回しになれることもありますし,意味を言葉としても理解できる力がつくからです。

青・黄・赤の「?」ボタンがあります。

これは実に重要です。

「赤?」をクリックすると,0.1が1つずつ増えていきます。

0.1が9になったとき,「さて,もう1回,赤?をクリックすると,どうなるでしょう???」と聞いてみましょう。

クリックすると,1が1つ増えて,0.1が全部無くなります。

繰り上がるのです。

この繰り上がっていく様子も,算数としては重要なポイントです。

位取りで表されている数の持っている,実に面白い仕組みなのです。

何度か見ることで,数の概念がまたひとつしっかりしてきます。

--

先ほど書いた,「仕組みを言葉にする学習」は,意外と重要なところです。

ソフトを使うと,この方面の指導も繰り返しできるので,効果的に行えます。

かけ算九九の「仕組み言葉学習」について,

7月に開催された「事前学習法説明会in千葉」で上澤先生と藪田先生にお話ししました。

両先生,感動していました。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)