青森の工藤先生から,「算数ソフトキャラクター解説」の第1号が届きました。

面白いので,算数ソフトファンの先生方にお届けします。

工藤先生曰く----------

※ 算数ソフトの良さは、

解説がなくても感覚的にさわって確かめることによって

分かるというのが特長ではありますが、

少し頭の固くなった大人にとっては、

アイテムの解説があったらより扱いやすいのかなあと思い作成しています。

<算数ソフトに登場するアイテム(キャラクター)に関しての解説があっても

良いかなあと思う軽い気持ちからです。>

---------------

工藤先生曰く----------

勝手に工藤が名付けたものも多く含まれています。今後も増やしていく予定です。

→知り合いの先生方、特に算数ソフトビギナーの先生用に作ったので、

勝手な工藤バージョンとして見てください。

---------------

==算数ソフトキャラクター解説 第1号/工藤バージョン==

【6年のソフトより】

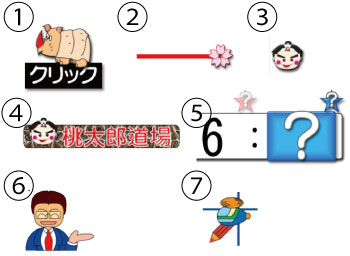

①・「クリックしてくだ赤サイ」

①・「クリックしてくだ赤サイ」

クリックすると表示された数字がランダムに変わる。

②・「さくらスライダー」

ドラックしてスライダーさせることにより、表示された数字が順に

増えていく。

③④・「桃太郎」→「桃太郎道場」

桃太郎のある画面では、桃太郎をクリックすると桃太郎道場が登場。

その時間におけるポイントが一画面にまとめられている。

ちょっと練習問題が含まれている場合もあり、

その画面をプリントアウトで教室掲示には最適。

⑤・「ハテナ星クリックとハテナクリック」

「ハテナ星クリック」はカーソルを近づけるとゆれてクリックをアピール。

クリック後は数字をそのまま表示。

「ハテナクリック」は、カーソルを上にスライドさせるだけで数字を表示。

ずらすと消える。一瞬表示に最適。

⑥・「験也先生」

ご存じ、算数ソフトの開発制作者である横山験也先生キャラ。

重要な解説場面で登場。

@@ おまけの隠れキャラ @@

⑦「移動ヘリ」

点と点をつなぐような場合に飛ぶつなぐを象徴した「移動ヘリ」。

さて、どこに出てくるでしょう。

===========================

19日に四日市の小学校におじゃましてきます。

その帰りに,名古屋駅周辺のどこかのお店で「事前学習法説明会in愛知」を開催します。

今のところ,楠本先生と私での開催ですので,お店は行き当たりばったりで決めます。

私がお話しすることは,本当に骨格めいたところの話で,

およそ30分もあればだいたい話し終わります。

後は,少々の雑談。その中に近未来をちょっと夢見ます。

この夏に,やる気のある若い先生が10人前後いれば,2学期の実践に期待が持てると考えていました。

フェイスブックの事前学習法研究会のページは,参加者がちょうど10人です。

ちょっと年配の先生も入っていますが,若い先生が中心です。

ですので,まずは,及第です。

そこに,愛知の楠本先生が加わるかもしれません。

楠本先生は,有田学を追って,非常によいレポートを書き続けています。

その気になってくれたら,頼もしいです。

そう思っていたところに,東京の山崎先生からメールがありました。

その巻末に,事前学習法を教えてほしいとありました。

即座に,15日(金)の夕方,稲毛駅付近で「事前学習法説明会in千葉」を開催することが決まりました。

山崎先生もその気になってくれたら,2学期からの実践が実に頼もしくなります。

その2学期の後半,11月15日(土)に大阪で「第1回 事前学習法セミナー」開催されます。

この積極性は成果を大きく左右します。

何事もそうですが,やる気が高い方が成果は大きいのです。

このセミナーは,その先のプランにつながる重要な場になりそうです。

明日,スクーで生放送の予定でしたが,台風の影響で,延期と決まりました。

24日(日)の午前11:00~11:30と変更になりました。

テーマは同じです。

「横山験也の算数の授業」です。内容は,以下の5項目。

--

◆04 分母、分子から古代中国を覗く

◆05 世阿弥も分数を活用していた

◆06 形式分数ってご存じですか

◆07 帯分数の読み方は戦後変わった

◆08 日本最古の分数は神社への勅(みことのり)

--

途中で,手作り教具「分数の紙」が登場します。

分数入門用の教具として,最高峰に位置する手作り教具です。

また,05が終わったところで,新しいソフトを1本,御披露の予定です。

そのソフト,見ると,教室で使ってみたくなる面白さと学びがあります。

さてさて,どんなソフトでしょう。

どうぞ,お楽しみにして下さい。

--

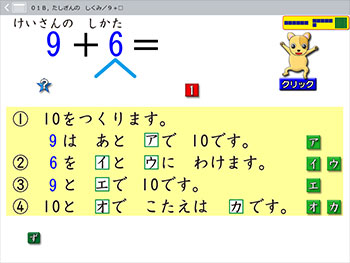

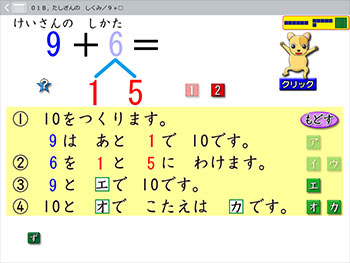

1年生のたし算(2)のソフトをご紹介しましょう。

1年生のたし算(2)のソフトをご紹介しましょう。

俗に,「さくらんぼ計算」と言われている方法が,ばっちり学べるソフトです。

「さくらんぼ計算」というのは,計算のやり方の見た目が,どことなくサクランボに似ているから,その名がついています。

大事な肝は「とにかく,“10”を作る!!」ということです。

答えが10を超えているので,とりあえず,「10」をつくれば,後は何とかなる!というのが,このサクランボ計算の重要な考え方です。

そのために,「6」が「1」と「5」に分かれます。

「1」は「9」とくっついて「10」となります。

ですので,「1」は「くっつきんぼ」と言います。

「5」は残されているので,「のこりんぼ」です。

9とのくっつきんぼはいくつか?

そんな風に考えて進めていきます。

赤いボタン「1」をクリックすると,この一連の様子を,順次,アニメーションで見ることができます。

さらに,①~④の言葉の説明も載っています。

さらに,①~④の言葉の説明も載っています。

ここ,なかなか面白い問題を含んでいます。

計算はしっかりできるのに,説明文の虫食いに答えられない子がいるのです。

それは,数の分解は板書されますが,説明は口頭ですまされることが多いからです。

特別支援で「同時処理」と「継次処理」と,子どもの特性が説明されています。同時処理タイプの子には映像的に,継次処理タイプの子には文章的にアプローチします。

その両方を,しっかり見ることができたら・・・。

意味の理解がしっかりしてきますね。

数の方でアニメーションをちょっと見たら,それに対応する説明文の答えを開き,子ども達に元気に音読させます。

クリックすれば,すぐに次の問題で同じように取り組めます。

何度か繰り返せば,面倒くさそうなこの説明も,さほど難しい所ではなくなりますね。

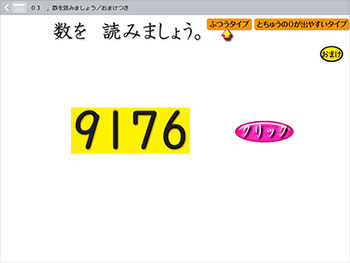

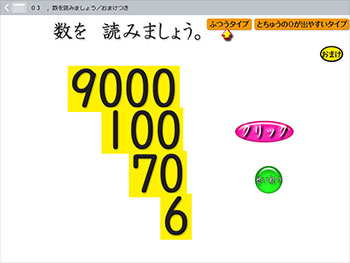

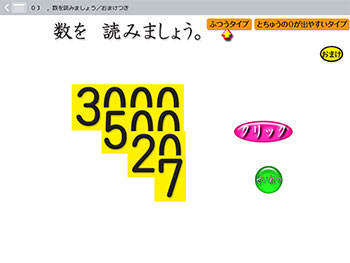

1万までの数の学習では,数を読み上げていく勉強をします。

1万までの数の学習では,数を読み上げていく勉強をします。

たいていは,黒板に数を書いて,それを全員で読み上げ,元気な状態で学習が進みます。

この方法,ちょっと危なっかしいのです。

ですので,私はソフトを使いたいと思います。

1つには,クリックするだけで,次々,数が出てくるという良さがあります。

次々,数が出てくると言うことは,大量の数の読み上げ練習ができることを意味します。

どんな習い事でも,量をこなした子は伸びます。

伸びない子は,たいてい練習量が不足しているのです。

反復練習は大切ですが,数を読み上げるだけでは,数の内容的な情報が頭に入りません。

たとえば,なぜ一番初めの数は「9」ではなく,「9千」と呼ぶのか。

「1」は,単なる1ではなく,「百」となぜ読むのか。

大人にとって,「そんなの当たり前だよ」と思えることでも,そこをスッキリと納得できない子もいます。

大人にとって,「そんなの当たり前だよ」と思えることでも,そこをスッキリと納得できない子もいます。

そんな子に,とにかく覚えろでは,それは算数は暗記だと教えているようなものです。

あまり腕の良い教え方とは言えません。

力のある先生は,9000,100,70,6という数が重なって,「9176」が形成されていることを知っています。

十進位取りで表現されている数は,桁の大きい数が下になるように重なっているのです。

ですから,その様子を子ども達に見せようとします。

ていねいに数をずらして,重なっている様子を見せてくれます。

ソフトでは,数を上下にドラッグできます。

ですから,3枚目の画像のように,0の上半分が出るぐらい重ねて,クリックを繰り返すことができます。

4回も5回も,この重なりで数を見たら,数の仕組みが頭に染みこんできます。

ありがたいことに,この数の重なりは,23×4のようなかけ算でも,大いに力を発揮してくれます。

ありがたいことに,この数の重なりは,23×4のようなかけ算でも,大いに力を発揮してくれます。

--

青森の工藤先生が,野口塾で算数ソフトをご紹介下さいました。

青森の工藤先生が,野口塾で算数ソフトをご紹介下さいました。

その詳細がわかりました。

紹介したタイトルは,「算数三大アイテム」です。

1,4年 わり算 「スイートポテト」

2,4年 がい数 「四捨五入ヘビ君」

3,5年 小数のかけ算 「小数点イカ」

どれも,傑作のソフトです。

その中の「スイートポテト」について,少しお話ししましょう。

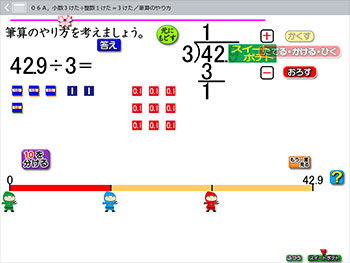

まず,「42.9÷3=」を計算するとします。

普通に計算したのでは,計算ミスをしてしまいます。

手堅く計算する方法として,「筆算」が行われていますので,まずは,筆算のやり方を学習します。

「筆算」をするとき,計算としてすぐに使わない部分に,紙を乗せて,今計算するところに注目しやすくします。

「筆算」をするとき,計算としてすぐに使わない部分に,紙を乗せて,今計算するところに注目しやすくします。

この目隠しは,教育界から生まれた画期的なアイデアです。

その目隠しの紙に,算数「通」の先生方は,「スイートポテト」と書きます。なぜ,書くのでしょうか。

目隠しの紙をかぶせたら,この先は,「たてる → かける → ひく → おろす」のアルゴリズムを繰り返します。

このアルゴリズムは,私が小学校の教員になった頃には,既に言われていて,水道方式の研究をされていた先生方から普及したような印象を持っています。

「スイートポテト」は,このアルゴリズムをさらに取っつきやすくした工夫です。

「4÷3」の計算が終わると,隠し紙をずらします。

「4÷3」の計算が終わると,隠し紙をずらします。

この「ずらす」時に,音がします。

その音が,「すいーっと」なのなです。

続いて,「2」をおろします。

この「おろす」時にも,音がします。

その音が,「ぽてっと」なのです。

「すいーっと」ずらして,「ぽてっと」落ちる。

だから,「スイートポテト」なのです。

アルゴリズムは,「たてる」「かける」など,機能を連続的に示した方法です。

この方法,とっても大事なのは誰も疑う余地はありません。

ただ,難点として,取っつきにくさがありました。

このアルゴリズムを暗記するのに難儀をする子がいるのです。

その難儀をする子も,「スイートポテト」だと,おもしろがります。

「おもしろがっているときは,頭の吸収力が高まっている」ときです。

そのときに,アルゴリズムも教えておくと,「ははーあん,そういことか」と納得しやすくなります。

「スイートポテト」は大笑いしてしまうので,単なる面白いアイデアととらえられやすいですが,筆算のアルゴリズムを一歩前進させた歴史的な方法でもあるのです。

「スイートポテト」を子ども達に教えたら,筆算が全員満点だったという報告も,昔聞いたことがあります。

このスイートポテトのソフトは,算数のクラウドの中に入っています。

私と一緒に,良い姿勢の普及に努めている渥美清孝先生。

私と一緒に,良い姿勢の普及に努めている渥美清孝先生。

シンポジウムでも,凜としています。

この姿勢で考えるから,良い方向へと思考が進みます。

渥美先生は,猛暑の午後2時から始まったシンポジウムの時間,ずっと,この姿勢を保持し続けていました。

西洋伝来の背もたれは,背を休めるときにのみの利用です。

日本人たるもの,こうあるべきです。

この日の懇親会で,渥美先生は鍛える国語研究会の重責を担ってほしいと先輩から頼まれていました。

「姿勢がよいと,信頼が高まり,

信頼が高まると,担う仕事が増えていく」

その様子を目の前で見た感じでした。

頼まれた仕事を通して,次第に人格も磨かれていきます。

渥美先生は,善良なスパイラルの中に位置しています。

見習いたいものです。

--

「作法」について,昨日,講演を・・・と,お話をいただきました。

来年の1月に開催される野口塾in木更津で,一こま,私が作法の話をします。

シーズンを考えると,卒業式に向けて・・・という感じがしています。

話す内容は,基本的に同じですが,何度も何度も話すことが大事なので,私も元気に話ししたいと思います。

また,今月の30日(土)に,東京の小石川大神宮で「お行儀」の話をします。

小石川というのは,時代劇などでよく出てくる小石川療養所のあったところで,

小石川大神宮は東京ドームの近くにあります。

こちらは,親子向けの話になります。

2学期が始まる直前なので,そこも含めながらの話になると思います。

渥美先生のように,自分の上体を自分で支えられる,しっかりした人物に育ってほしいと願いながら,話をしてきたいと思います。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)