3年生の文章問題「何倍の何倍」の2本目のソフトも,もっと算数サイトにアップしました。

3年生の文章問題「何倍の何倍」の2本目のソフトも,もっと算数サイトにアップしました。

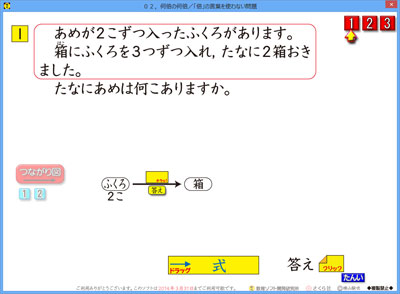

2本目は,「倍」という言葉が使われない問題です。

かけ算で何度も使ってきた「幾つ分」という言い回しや,右のような棚に2箱置いたといった言い回しがでてきます。

どの言い方も,「倍」の意味であることを理解し,そこから,「つながり図」を描いて答えを求めていこうとする考え方を学びます。

ですので,「つながり図」では,「何倍」に当たるところを問うようにしています。

--

図をかいて問題を解いていくのですが,大事な心得は,「今回はこんな形で図をかくんだな」と,定型化してとらえることです。

形が定型化して頭に入ると,問題を見たとき,「この問題はあの時の図で解けるはず!」と頭が働きやすくなります。

この思考法は,プログラミングも同じです。

こんな動きを出したいと言うときには,そのプログラムの定型を思い出し,まずはその定型に落とし込みます。しかる後に,その時の特殊な部分を工夫して完成させます。

文章問題を解くというのは,元の文章のどこをどう図にしていくかという,「思考の動き」なのです。プログラムと同じように考えていけば,応用自在の世界がその先に待っていることもつかめてきます。

とは言っても,プログラムを知らない方には,この比喩は役に立ちませんね。

定型の典型は「式」です。

問題の意味をつかんで,式を立てるのですが,この時の形がたし算の時は+,引き算の時は-と,形がしっかり定まっています。ですので,問題を見たときに,誰しもが何算になるかと,定型の式に当てはめようとします。

もし,式が自由なスタイルだったら,問題を読んでも思うように答えまで進めることができません。文章でダラダラ書いていくのと似たような思考になり,一気に簡単に答えを出すことができないのです。

定型化は迷いを無くし,自信を持って答えていけるための優良な思考法です。

藤本先生が,図をしっかりかける子に育てようと指導されているのは,思考ツールとして図を使う子に育て,しっかりとした力を付けさせたいと願っているからです。

図を定型化して把握させるには,図が生成される様子を数回見せることです。一つ一つ丁寧に見せることができるソフトがうってつけの教材となります。

春は,新しい教育書が数多く書店に並びます。

まれに,私の所に新刊が届くことがあります。滅多にないことですので,ありがたく頂戴しています。

届いた本の封を開くと,中に「献本」と書かれた手紙類が入っています。

戴いたら,できるだけお返事を送るようにしていますが,「献本」とあると,ついつられて,「御献本,ありがとうございました」と書いてしまいます。

私の大好きな算数では,「何円ですか」と問われたら,「30円です」と,同じ語で答えるのが筋となっているからです。

しかし,人間関係のやりとりは,「同じ語」では無く,「対応した語」を使って応じることが習わしとなっています。ですので,文字をよく見て,状況を考える必要があります。

「献本」というのは,相手の方が,あえてへりくだって,献上という位置関係を作っている言葉ですから,受け取った私も,相手同様にへりくだり,つつしんで受け取った意を伝えなければなりません。

「御高書,拝受いたしました」というような書き出しになってきます。

同期程度の先生からいただいた場合は,これで充分OKなので,気を楽にしてお返事を書いています。

緊張するのは,大先輩から本が届いたときです。

しかも,その封の中に「謹呈」とあったら,ちょっとまいります。

大先輩が,謹んで贈呈いたしますと言っているのですから,「御謹呈,ありがとうございます」と書いたら,とんでもない無礼者となってしまいます。「大先輩が謹んで,私に本をくださり,ありがとうございます」という意味になり,大先輩を見下げてしまうからです。世が世なら,お手討ちものです。

『風土記』(岩波文庫)の中に「常陸国風土記」が収録されています。

ここに,天皇から詔(みことのり)を戴いた家臣が,「謹みて,~~承りぬ」と返事する様子が2回でてきます。思うに,当時の定型なのでしょう。

こういう古来の,自分をへりくだらせる言い回しの前例を知ると,返事も書きやすくなります。古典に習う訳ですから,しっかりとした気持ちで書くことができます。

「謹んで勉強させていただきます」と,真面目な面持ちで筆が運ばれます。

この本は,友達の中嶋郁雄先生からいただいた新刊『困った場面,ズバリ解決! うまい教師の対応術』(学陽書房)です。

中嶋先生にとって,学陽書房から9冊目となります。書き方も滑らかで,読みやすく,情報量も多い良い本です。

その中嶋先生と,昨夜,夕食会を開きました。

3時間ほど話したのですが,「確固たる立ち位置」の話しになり,中嶋先生は多いに燃えていました。この先,2年間ぐらいは,かなりハードに勉強をすることになります。多いに学んで,大前進して欲しいです。

3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトが2本,完成しました。

3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトが2本,完成しました。

もっと算数サイトにアップしましたので,関心のある先生,ご覧下さい。

昨日のイベントにチーム算数の佐々木智光先生も参加されていました。

佐々木智光先生が,一連の文章問題のソフトについて,「あれは,すごい」と話してくれました。

どうすごいのか,聞こうと思ったのですが,人の流れがあれこれあり,聞きそびれました。

今度,会って,しっかり聞こうと思います。

文章問題の中でも,「逆思考」や「連続思考」を要する問題は,いきなり式とすすめると,分からなくなる子がでてきます。

そこで,図をかてい・・・と進めます。

ところが,その図が面倒で・・・となります。

そこで,この算数ソフトです。

問題文が部分的に切り取られ,移動して,図を形成します。

動くの見ているだけで楽しいです。

しかも,算数ですから,動きにはきまりがあります。

それを見つけてしまったら,もう,その子は類題が解ける子になっています。

文章問題の時間が,面白くて,楽しみな時間となりますね。

これは,もしかしたら,歴史上初めてのことかもしれません。

佐藤正寿先生の新刊『教師の力はトータルバランスで考える』の刊行を記念した,佐藤先生と上條先生のトークイベントに参加してきました。

佐藤正寿先生の新刊『教師の力はトータルバランスで考える』の刊行を記念した,佐藤先生と上條先生のトークイベントに参加してきました。

イベントは,佐藤先生からの新著のお話しからスタートでした。6つの力をどう見ていくか,どう自分のものにしていくかなど,短い時間の中お話し下さり,なるほどと思いました。

その後は,上條先生と佐藤先生のトークイベントです。

上條先生がだんだんヒートアップしていき,今後教育界に必要となる質的研究について熱く語られつつ,しきりに,「この本は良い本だ!」と熱弁されていたことが印象に強く残っています。

会場は大盛り上がりでした。盛り上がりつつも,メモを取られる先生がいっぱいで,充実感があふれていました。

その後のサイン会は,長蛇の列です。

前回の有田先生と同様の列になり,佐藤先生の人気の高さに驚かされました。

サイン会の中,茨城の燃える先生,片野靖久先生と歓談しました。来年度の抱負などを熱く語ってくださいました。ファイトあふれる先生に教わる子は幸せです。

また,神奈川の仲矢理恵先生ともお話しできました。京都での同窓会へ行く前に,このイベントに参加してくださり,ありがたく思いました。担任でありながら,司書の先生もされているとのことで,今進めてい大型プロジェクトに御参加いただきました。

片野先生も仲矢先生も,フェイスブック友達です。それが,今回の三省堂さん,佐藤先生,上條先生のおかげで面識あるお友達になりました。ありがたい一時でした。

懇親会の後,広島の井上先生を「さぼうる」に連れて行きたかったので,濃いメンバーと共に,出かけました。

井上先生は算数を研究している学校に勤務しているので,この先,共に学び会えそうで,それがとても嬉しかったです。

タイトルは「手紙」です。

小学校5年生の教材で,この作品だけが「候文」になっています。ですので,当時,手紙をきちんと書くときには候文を使って書くことが良い書き方として指導されていたのです。

その後,候文は教科書から消えていくので,この時代は,きっと文章風が変わりつつあった頃なのだろうと思えます。

その手紙も,最近はめっきり書かなくなりました。

ハガキも希になりました。

そんな時代なのですが,手紙の書き方をきちんと指導されている先生もいます。

「拝啓」で始まり,「敬具」で終わる。

これを指導するだけでも,今の時代はなかなかのものです。

先日,手紙の指導をきちんと受けているクラスの子から,お手紙を戴きました。ですので,その返事は型どおりに「拝復」と書き始めました。「拝復」と書くことによって,「拝啓←→拝復」という対応を子どもに伝えられるからです。

もちろん,大切なことは,「つつしんで・・・」という相手への敬意です。「拝啓」と書いてあっても,言われたから書いているというのは,いただけません。しかしながら,拝啓など定型化した言葉は,それを何度も使うことで,その感覚が体にしみてきます。

そんな思いがあるので,まずは,子どもが知ること。そのために,子どもに知らせることです。

本文を書き終えたら,最後の一筆を入れるのですが,「拝復」の対は何なのか。これを知っている先生もごくごく少数になりました。

対は複数あるのですが,昭和10年の教科書が教えたのは「拝具」です。

「拝復」「拝具」。

これも,日本人の作り出した美しい手紙様式です。

最近,日本の良さや,日本人の良さを真剣に追求し,少しずつ子ども達に伝えている先生が増えています。

そういう先生の豆知識の一つになればと思います。

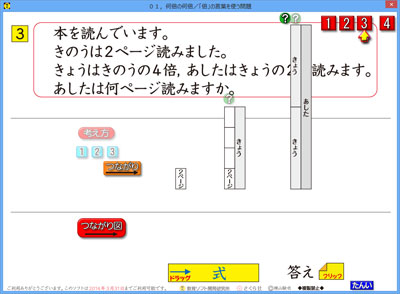

3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトを大幅に修正することにしました。

3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトを大幅に修正することにしました。

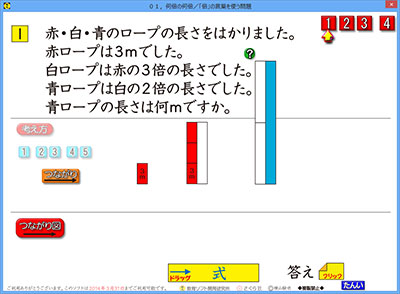

ほぼ完成して,何度か見て,そこそこ良い感じと思ったのですが,デバッグ段階で「わかりにくい」となり,図を棒グラフのように縦にしました。

その結果は,ご覧の通りです。

一目で倍の感じがつかめます。

「倍」に関する授業で,その昔,城ヶ崎先生が「図を縦にしたら分かりやすかった」と話してくれたことがありました。授業中に分からない子がいて,とっさに思いついたそうです。

私も似たような経験があるので,「その通り」と答えつつ,城ヶ崎先生のセンスの良さに感心したことがあります。

最近では,福山先生が縦に図をかいて大成果をあげました。

やっぱり,比べるときには棒グラフのように縦にした方が分かりやすいです。

嬉しいことは,もう一つありました。

縦にしたおかげで,棒の間隔を狭めることができました。

これで,「つながり図」とのつながりが,グッと高まりました。

一石二鳥,そんな気分です。

横向きの図を縦に直しただけですが,これを直すのに,かなりの手間がかかります。

画像の作り直し。

画像の配置の直し。

画像に割り当てたビヘイビアの作り直し。

影響を受けた部分のプログラムの修正。

これだけ直すと,バグが出る可能性が高くなります。バグ点検もしっかりやらねばなりません。

それが大方進みました。

これで,「何倍の何倍」を楽しく理解できる子が増えます!

新年度の3年生の何百人,何千人,何万人の子がこのソフトを見て勉強することになります。

そう思うと,力が湧いてきます。ソフトの修正の原動力になっています。ありがたいです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)