5年生の文章問題のソフトがかなり快調に出来上がってきています。

5年生の文章問題のソフトがかなり快調に出来上がってきています。

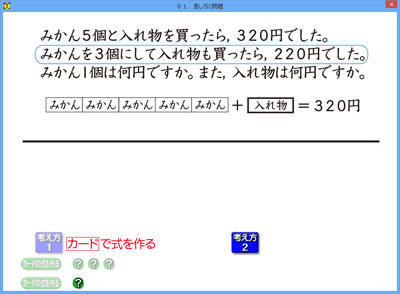

画面の下の方に赤い大きなボタンがあります。これは「同じものをさしひく」ボタンです。

このボタンをクリックすると、「カードの式」の同じところが薄くなります。

すると、「なるほど!そう考えるのか!」と見えてきます。

こういうところを、先生が、「これとこれが同じでしょ。だから・・・」と説明すると、先生の頭がガンガンと働きますが、聞いている子供の方は、本人の意欲が弱いと「はあ?」となり、頭は停滞します。

働かせるのは子供の頭です。

それには、こうやって、同じところを差し引いて見せることです。ポイントが絞られるので、頭が勝手に考え始めます。

大切なことは、似たような問題を3問セットすることです。(「桃太郎の繰り返し」です)

1問目は、見せて「そう考えるのか!」となります。

2問目は、ボタンを押す前に、気づく子が出てきます。でも、まだ、わからない子もいます。

そうして、3問目。大方の子がボタンを押す前に、「先生、消えるんでしょ!」とわかるようになり、ボタンを押してもいないのに、消えているように見え始める子も出てきます。

そこまでやったら、再び1問目に戻り、問題文だけ見せて式を考えさせます。

当たり前ですが、「カンタン!」と感じる子になっています。

このソフトに、「桃太郎」ボタンを追加する予定です。

文章問題を解くときの考え方を示す予定です。

今回の文章問題は、中学の方程式につながる問題ですので、基本中の基本の問題文の読み方を載せておこうと思っています。それをどう表現するか。ちょっと考えています。

良いソフトになりそうで、とても良い気分になっています。

土曜日に開催される「チーム算数」で、城ケ崎先生や佐々木先生にお見せしつつ、ちょっと解説をしたいと思っています。

一つは、中村健一先生の『担任必携!学級づくり作戦ノート』です。

新学期のスタート30日間に、何をどう考えて進めていくか、その作戦を練るために活用できる本です。

表紙にも中にも、この内容は「基本」と記されていますが、どうしてどうして、結構、細かく書かれています。

中村健一という中堅の先生が、こう考えているから、「よっしゃ!私は」とか「よっしゃ!私も」と考えて進めていけます。

こういう本をよく考え付いたなぁと感心しています。

次は古川光弘先生の『学級づくり成功の原則 魔法のアイデア50選』です。

面白い実践が学級通信をベースにして、たくさん紹介されています。ベテランの域に入っている古川先生のこれまでの学級通信から選りすぐりが満載されています。学級通信の一部がそのまま転載されているので、こんな風に進めたのかと、読み手にとっていい勉強になります。

また、古川先生のファンにはたまらない1冊になっていると思います。

そうそう、途中、「魔法の手袋」が出てきました。私はフッと「黄金の左」を思い出しました。面白い先生だなと、思った次第です。

この2冊に限らず、若い先生はたくさんの教育書を読んで、面白そうだなと思うところをどんどん吸収してほしいです。

文章問題のソフトを開発中です。

文章問題のソフトを開発中です。

友達の奥田先生とのコラボソフトです。

今回の文章問題は,5年生の問題です。

算数ソフトを使うと「子ども達のやる気が段違い!」というお声を戴いているので,このソフトも張り切って作り進めています!

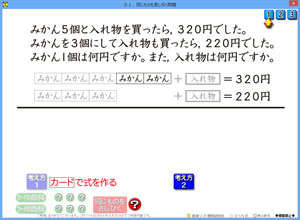

今回,登場させたのは「カードの式」です。

一つ一つをカードで表すようにし,そこに計算の式も交えて表したのが「カードの式」です。

この「カードの式」は,ご覧の通り,量感があり,線分図の雰囲気もあり,計算の形も見えます。理解度が大きく伸びます。

また,中学の方程式の形にもちょっと似て見えてきます。あれこれ,有り難いのがこの「カードの式」です。

「カードの式」を使えば,誰でもホイホイと文章問題が解けるかというと,そうもいきません。もう少し,工夫が必要です。それは,問題文から「カードの式」への「配置」をみせることです。配置を見ることで,問題文の中にある,「式になる文」を見つけて,そこから「何をどうしたらいいのか」が明確になります。

考え方2は,線分図が登場します。「カードの式」を見ているので,線分図の理解も簡単になります。

このソフト,まだ問題が1問しか作れていません。

これでは,理解したけど,ちょっと不安な状態で終わってしまいます。

これを安定させ,「もう,分かるよ!」という気持ちにアップさせるには,あと2問ほどの追加が必要です。

そこまで作り込んだら,サイトアップをしていきたいと思っています。でも,もう年度末なので,アップしないかもしれません。

友達の山中伸之先生のブログ,「山中伸之 実感教育ブログ」をお読みになっていますか。

友達の山中伸之先生のブログ,「山中伸之 実感教育ブログ」をお読みになっていますか。

ちょっといい学級づくりが長期連載されています。

内容がとっても深いので,メールマガジンの『kyositu.comニュース』にも転載されています。

この連載は,中山先生という学年主任の先生(モデルは山中伸之先生)と,同学年を組んでいる若い弘乃先生との対話形式で話しが進んでいます。軽いウィットもあるのですが,中身は濃いです。

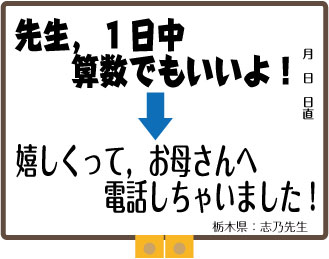

先月のブログに,次の記事が載っていました。

---

「それから、算数で盛り上がるのは、算数ソフトを使ったときだよね」

「あ、この前紹介してくださったソフトですね。私のクラスの子供にも大人気で、算数は苦手であまり好きじゃない雄太君が、先生、1日中算数でもいいよって言ってたんですよ。うれしくってお母さんに電話しちゃいました」

「そうでしょう。子供は大喜びだよね。それに理解も深まるからすごくいいしね」

---

学級づくりの連載に,算数ソフトが登場して,とても嬉しく思いました。

実際に,算数ソフトを使うことで,学級づくりに多いに役立っているという先生もいらっしゃるので,授業にも子ども達の生活姿勢にも役立つソフトとなっています。

算数ソフトを使ったら,算数を苦手とする子が,「1日中,算数でもいい」と声にしたのです。この子は,本当に算数が苦手だったのでしょうか。もしかしたら,これまでが,たまたま苦手になるような状態だったのかもしれません。本当は,算数が好きで,その算数好きの心が,ソフトを使うことでドーンと出てきたように思います。

雄太君の声を聞いて,担任としての喜びをお母様に電話される志乃先生は立派です。

先生にも,お母さんにも喜ばれながら,雄太君はこの先の算数を学んでいきます。こういう暖かい雰囲気,大切ですね。

私にとって山中先生の本と言えば,この『できる教師のどこでも読書術』です。

私にとって山中先生の本と言えば,この『できる教師のどこでも読書術』です。

ちょっとした時間にも本を読むことを教えてくれたのが,この本です。

おかげで,プログラム疲れをしたときに本を読んで,体を休めるということもできるようになりました。

若い頃を思い出すと,本はほぼ乱読でした。読んでは積み,読んでは積みの連続で,毎年増える本の巾はメートル単位でした。

ですので,かなり本は読んでいたのかもしれません。それでも,今思おうと,あまり読んでいなかったような印象になっています。基本的に,読みが遅いから,そう感じてるのだと思います。

この本は,この本を読んだ後の人生全体を考えると,非常に価値の高い本になっています。ちょっとした記述に刺激を受け,読書に開眼をしたのです。それ以来,読みのスピードは相変わらずですが,読む時間は増えました。私の知的生産高が右肩上がりです。有り難い本です。

ビッグサイトのフォーラムに参加してきました。

有田和正先生,佐藤正寿先生の模擬授業。勉強になりました。

シンポジウムの堀田龍也先生の司会も,実に素晴らしかったです。

右の写真は,塚田先生からいただきました。

フォーラム終了後,有田先生・佐藤先生に御挨拶にいったら,塚田先生のカメラでパチリとなりました。

嬉しい記念撮影になりました。

今回,印象深かったのは,有田先生の「質問にタイする返し方」です。

技術的な質問が出たのですが,それにすぐに答えず,なぜ社会を教えるのかなど,本質的な所の話しをされ,さらに,その具体例を話されます。

帰りの道中,なぜ,有田先生のお話が心に響いたのか,あれこれ思っていたのですが,行き着いた先は,「孟子」でした。有田先生のお話は,孟子によく似ています。例を引きながら,聞き手が悟るように話しをされていたのです。

驚くような内容の濃さに,改めて,有田先生のすばらしさを感じさせてくれます。

まだ,お読みになっていない先生,この機会に,書店でぜひ見てください。

朝から,嬉しいお知らせを戴きました。

算数ソフトを開発しているアドビのディレクター,バージョン12がアナウンスされました。

しかも,12からは,ipadやiPhone向けにソフトをパブリッシュできるのです。

これは嬉しいと思って,どうやって買うのか探したのですが,まだ発売には至っていないようです。

いつ発売になるのかは分かりませんが,これで,算数ソフトをipadで使える日がかなりはやくやってくることになりました。

アドビのサイトによると,ipad向けにパブリッシュすると,ユーザーインターフェイスもかなり良くなるそうです。どう良くなるのか,どうやって良くするのか,そこは全く分からないのですが,実際に購入したらあれこれ試して,ビヘイビアを新しく作って,サクサクと使い勝手の良いソフトを開発したいと思っています。

ディレクターに興味を持っている人は,まずいないと思いますが,バージョン12のアナウンスは,こちらに出ています。

ディレクターで作った算数ソフトは,こちらです。

バージョン12が出たら,忙しくなりそうで,嬉しいです!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)