いつかは読みたいと思っていた,神道の本を買いました。まずは,入門書から。

いつかは読みたいと思っていた,神道の本を買いました。まずは,入門書から。

選ばせていただいたのは,『神道とは何か』です。

非常に分かりやすいです。

神道を中心に日本の歴史の流れが記されているので,大筋をしっかりと把握できます。入門者として,良い本に当たりました。

前から思っている疑問の一つに,神社の作法と,儒学の作法とがなぜ似ているのかというがありました。それが少し解消するかもしれないと,わずかに期待を持って読んでいました。

読み進めていく内に,応仁の乱以降,儒も仏も神も混ざったとわかり,かなり合点がいきました。

その応仁の乱ですが,都での戦乱だったので,たくさんの書物が消失しました。そのことも書いてあり,そういった混乱の中から「吉田神道」が始まると知ることができました。

もう1冊,神道の本を買ってあるので,それは明日ビッグサイトへ行くので,その道中に読んでみたいと思います。

その後,吉田神道の「神道大意」を買って,ザッと目を通したいと思っています。

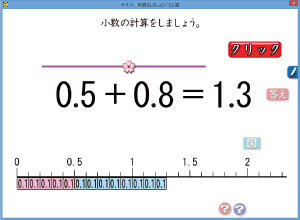

3年生の小数の勉強。

3年生の小数の勉強。

「0.5+0.8」なら,小数を無かったことにして,「5+8」と考えて・・・・と話し進めることもできます。

それで大丈夫な子もいますが,そうは言っても,「0.」とあるのだから,あるものを無いと考えるのはどうしても合点がいかない子もいます。

無理に考えを変えさせる必要はありません。

「仕組み(原理)」を見せ続けるのです。

例えば,算数ソフト3年の2巻の「08A,計算をしましょう/たし算」では,数直線に0.1のカードが並びます。

0.5は0.1が5つ分。

0.8は0.1が8つ分。

だから,合わせると,1.3になるのです。

その通りのことを,その通りとして何度も何度も見せて,言葉としても「0.5は0.1が5だね」とやっていくうちに,「どうにも,このやり方は面倒だ」と感じてきます。

「もっと簡単に答えがだせるぞ!」と感づいてきます。

頭の中で小数のたし算が培養されてくるからです。

「面倒」とか「簡単なやり方」といった思考は,何度も同じことを繰り返すことにより見いだされてくる,自然な発見です。「経験的法則」とか「経験則」と呼ばれています。

誰にも備わっている,とても優れた能力です。

この「経験則」の能力を発揮させるのも,授業としては大切な方法となります。

急がずに,何度も繰り返し見せることで,「自分から発見していく」ようにすると,「算数はやっぱり面白いね!」となります。

こういう体験をさせて上げられるのが,学校の先生です。

友達の城ヶ崎滋雄先生。古武道の達人です。

「習う」ことを急ぎません。

慣れる時間を確保し,本人の内的発見が出るのを待ちます。

3年生の小数の学習でも,とても大きな成果を上げたと電話で話してくれました。

嬉しい話しだったので,ちょっと書いてみました。

吉田松陰先生が獄中で書いたのが,『講孟箚記(こうもうさっき)』です。『孟子』の講釈をした本です。

吉田松陰先生が獄中で書いたのが,『講孟箚記(こうもうさっき)』です。『孟子』の講釈をした本です。

江戸末期の様子も少し分かる,興味の持てる本です。

「孟子」の講釈本ですので,「孟子」を読んでいると多少は分かります。「孟子」を辞書的にしか知らない場合は,途中でギブアップとなってしまってもおかしくありません。

それでも,根性で読み進めていると,それなりに感動がやってきます。

なぜなら,孟子の「浩然の気」と,松陰先生の志とが重なるからです。

自分の志は何なのか,と自問する自分が出てきます。また,大志に向けて日々精進しているかと,身の引き締まる思いもわき上がってきます。

この本の最後に,解説が載っています。今回,初めてそこを読みました。

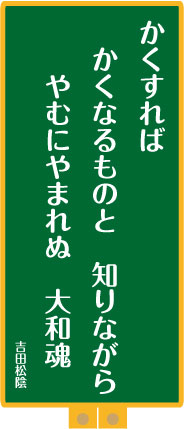

かくすれば かくなるものと 知りながら

やむにやまれぬ 大和魂

赤穂四十七士の眠る泉岳寺の前で吉田松陰先生が手向けた詩です。

『講孟箚記』を読み終えたあとに,この詩です。感じ入るものがあります。解説を書かれた,近藤啓吾先生に感謝です。

先月,実感道徳研究会の全国大会に参加しました。休み時間,ふと当たりを見ると,友達の小出先生が本を読んでいました。なにやら,ちょっと難しそうな本のように思えたので,近くへ行ってみると,『講孟箚記』でした。

若くして,『講孟箚記』を読んでいます。小出先生を慕う若い先生がいることもうなづけます。

吉田松陰先生の全集があります。山口県教育会が編纂しました。この第1巻に刀について述べたところがあります。

刀は敵をなぎ殺す鉄棒と心得るべし。

陣刀あまりきれをも頼むべからず,第一折れ曲がらざる刀を用うべし。

チャラチャラした刀を持つことが流行していた中,こう書き記す松陰先生の心に学ぶものがあります。

久しぶりに読み返しました。『孟子』です。

久しぶりに読み返しました。『孟子』です。

たとえ話が実にうまいです。

そのたとえ話は、歴史的な事柄や、自然現象から持ってきています。勉強していないとできない話し方です。

『孟子』から出た有名な言葉に、「五十歩百歩」があります。似たり寄ったりという意味で、今使われていますが、孟子は国王の政治がほかの国王と大して違わないことのたとえとして使っています。そこから、何をどうしたらいいのか、ぐいぐいと語るので、王様も納得することになります。

こういう話し方、とても勉強になります。

また、それ以上に学べるのが、根本的なところです。

志を持っていますか。

志を見失っていませんか。

その志は人々の役に立ちますか。

「孝」「礼」に背いていませんか。

困難と感じるのは、志が形ばかりだからですよ。

苦労と感じるのは、志がうわべだからですよ。

こんな風に自分に迫ってきます。

ありがたいです。

人と会って、いろいろと話をしますが、こういうところに触れて話すことはなかなかできません。歴史上の偉人と友達になれて、よかったと思っています。

『幼学綱要』です。

『幼学綱要』です。

道徳の本です。

読み返す度に思うことは,事例として載っている歴史のあれこれ,そこに登場する人々の多くを知らないと言うことです。

ましてや,中国の人のお話になると,いったいどこの土地で起こったことなのか,時代は日本で言うと・・・と,ハテナマークがいっぱい付きます。

しかしながら,道徳というのは,登場した人が誰であろうと,どこの土地の人であろうと,あまり関係がありません。

大切なことは,どういう良い行いがあったのかということです。

魚がないと食事ができない母。その魚が禁漁となり,母は衰えて死にそうになります。

日頃から孝行者の息子は禁を破り,魚をとったがために,役人に捕まります。

息子は役人に,自分は罰を逃れようとは思いません。よろこんで罰を受けます。でも,死んだ魚が生き返ることはないので,せめてこれを母に・・・と嘆願したそうです。

この孝行者の言葉は,上皇にもとどき,褒美がとどいたそうです。

こういったお話しがたくさん載っています。

こういったお話しがたくさん載っています。

それに加え,論語や礼記などからの一説がたくさん記されています。

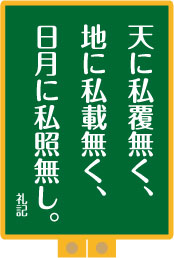

天に私覆(しふく)無く,

地に私載(しさい)無く,

日月に私照(ししょう)無し。

礼記からの「公平」の教えです。

天は自分勝手に人を差別して覆わないということをしません。

地も自分勝手に差別的に載せないということはしません。

お日様やお月様も,自分勝手にあの人は照らすまいというようなことはしません。

「天地,日月の心がけ」

心に響きますね。

算数ソフトのサンプルCDができました。

算数ソフトが30本。

数学ソフトが4本。

合計34本も入っている,かなり豪華なサンプルCDです。

使い方はとっても簡単です。

サンプルCDをパソコンのDVDドライブに入れます。

すると,右の2つめの画面が立ち上がります。

丸いCD版の絵柄の上にマウスを載せ,「見てみたいなぁ」と思った所をクリックすると,製品版と同じような目次画面が出てきます。

単元名の所に「先生」マークがあったら,その単元名をクリックします。すると,ファイル名がたくさん並んでいる所に,青枠に「クリック!」と書いてあるボタンが出てきます。

これをクリックすると,ソフトが1本立ち上がります。どのソフトが立ち上がるかというと,青枠の中に,「02A,2桁×1桁/繰り上がりなし/筆算の仕組みと図」などと,立ち上がるファイ名が書いてあります。

早速使って下さった黒谷先生から,「さっそくいろいろ開いてやってみました。やはり、おもしろいです」と嬉しいお知らせをいただきました。有り難いです。

この「サンプルCD」と「パンフレット」をセットにして,算数ソフトに関心のある先生方におわけしています。

特に,学校でのご購入を考えるときには,このセットがとても重宝します。

また,お友達の先生にもお勧めしたいという時にも,このサンプルCDとパンフレットを差し上げると,その良さが力強く伝わります。

算数ソフトに関心のある先生,横山験也宛てにメールをお送り下さい。

yo■kennya.jp (■を半角の@に書き換えてください)

--

件名:サンプルCD希望

--

送り先の郵便番号:〒

送り先の御住所:

お名前:

電話番号:

必要枚数:

--

先生宛にサンプルCDをお送りします。無料です。

※無くなり次第終了となります(今は,まだあります!)

--

サンプル版CDの内容一覧 PDF(作:奥田先生)

http://www.geocities.jp/y_okkuu/2013/list.pdf

サンプル版CDの5年6年の内容一覧(製品版の目次付き)

http://www.geocities.jp/y_okkuu/2013/list56-e.xls

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)