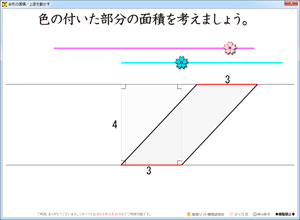

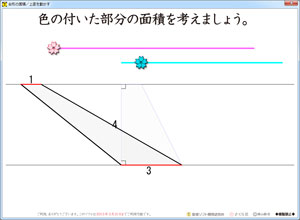

平行四辺形の面積のソフトのように見えますね。

平行四辺形の面積のソフトのように見えますね。

でも,このソフトは,台形の学習で使うソフトです。

基本機能が2つあります。

◆機能(1)

上底を左右に移動できる!

(操作:ピンクの桜スライダー)

◆機能(2)

上底の長さを変更できる!

(操作:青の桜スライダー)

ということで,2番目の写真のように表現する事ができます。

桜スライダーを動かしているだけでも,子ども達には質の高い「算数科見学」になりますね。

社会科見学のようにバスに乗ったりはしませんが,PC画面上に動くソフトを見ると,それだけでワクワクしてきます。

そのワクワク感が,ある種の気づきを生みます。何度か操作する事で,何らかの規則性を感じてくるからです。

もっとも嬉しい気づきは,「薄い元の形と動いた実線の形は同じ面積なんだ」と気付く事です。

これに気付くと,「延長思考」が生まれます。

図形が画面から飛び出して,「永遠に伸びても面積は同じなんだ」と考えつきやすいことです。

画面という限られた世界での動きを見ているのですが,その狭い範囲の動きを見るからこそ,もっと広い範囲を考えやすくなります。

そうして,「どこまで伸びても,面積は同じなんだ」と気付いたら,「さすがです!延長思考です!」と気張ってほめたいところです。

算数の大きな思考は,「延長思考」と「圧縮思考」です。

この算数ソフトは,「延長思考」を非常になめらかに導けます。

また,このソフトは,上底を「0」にすることができます。

すると,「三角形は台形の特殊な形」と見なす事ができます。

上底が「3」の場合は,平行四辺形です。

これは,包含関係の理解になります。ベン図を教えたくなりますね。

ところで,このソフトですが,何が言えるのかを考えるタイプの授業ができます。

幾つかの子ども達の考えが出るのですが,,「きまり」を算数の柱に立てているクラスでしたら,その考えにはどれにも何らかの「きまり」が内包される事になります。

先生の日頃の指導がグッと光るところとなりますね。

※このソフトは,夏休みにお約束をした群馬の先生とのコラボソフトです。研究授業で使ってくださいます。もっと算数サイトにも近々アップを予定しています。

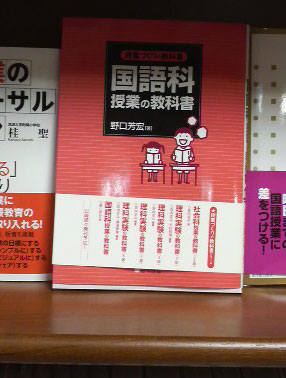

『伝わる伝わる 見える指導』の山本正実先生から,石川県の大型書店ビーンズさんで,野口先生の『国語科授業の教科書』が面陳されている事を,知らせていただきました。

『伝わる伝わる 見える指導』の山本正実先生から,石川県の大型書店ビーンズさんで,野口先生の『国語科授業の教科書』が面陳されている事を,知らせていただきました。

「面陳」というのは,本の表紙がお客様の方を向いて,棚に並べてある状態です。お客様の目線と会いやすいので,書店さんが「この本は!」と思った本が,面陳になります。

山本先生のお知らせに,嬉しい気分になっていたら,北海道の宇野先生からも面陳になっていることを知らされました。

このように棚に並んでいると,手にとって中を見たくなります。見れば,どのページも野口先生の国語論です。グッと来ます。

そうこうしているうちに, 読売新聞の家庭教育欄にコメントが載ったばかりの城ヶ崎滋雄先生から千葉県船橋市の丸善では平積みになっていると知らされました。

『国語科授業の教科書』で勉強をする先生がどんどん増えて欲しいです。

さて,友達の合田淳郎先生から「一押し!」を教えていただきました。

p32「授業はその意味で教師中心であるべきなのだ」

p41「 すべからく授業は『期待と緊張』の連続であるべき」

教えていただいて,私も該当箇所を読み返しました。

「合田先生,一押し!」の所も,実に良いですね。

特に,32ページの所は,「授業の成否の全責任は教師にある」と続きます。私でなくても,ズシリと響くと思います。

合田先生のおかげで,また,良い勉強ができました。ありがとうございます!

参加している野口塾MLに,石川県の山本正実先生から,『国語科授業の教科書』の「一押し!」のメールが届きました。

参加している野口塾MLに,石川県の山本正実先生から,『国語科授業の教科書』の「一押し!」のメールが届きました。

「進歩と向上の本質は現状の否定と破壊である」(15ページ)

「キーワードを使う」(53ページ)

私も,該当箇所を読み直しました。

「キーワードを使う」には,「話しを的確にしめくくることができる」とあります。

野口先生が日頃からお話しされている「束ね」です。極めて重要です。

山本先生から教わったキーワードもあります。

「即時・即日・即実行」です。

教育の原点セミナーで伺ったキーワードです。

山本先生がつくってくれたキーワードのおかげで,私も心するようになりました。

キーワードを準備しておく事。これが重要なのです。

山本先生は,52ページの一文を短くにも野口先生ならではの学びを読み取られていました。

同様の事は,山本先生の御著書『伝わる伝わる 見える指導』のp29にも載っている事を教えていただきました。

「~ですね」を多用し,「ですね」で間を取ると示されています。

これも,まさに,その通りです。口頭の説明で,一文を短くする素晴らしい指導方法です。

子ども達も教われば,そのように話す事ができます。石川でそういう授業を拝見して,すごいと思った事を思い出した次第です。

熊谷久美子先生からは,フェイスブックで某K書店(紀伊國屋さんですね)で購入と教えていただきました。少し読み進めたところで,「濃いです」の感想も頂きました。

熊谷久美子先生からは,フェイスブックで某K書店(紀伊國屋さんですね)で購入と教えていただきました。少し読み進めたところで,「濃いです」の感想も頂きました。

私も一緒で,とても嬉しかったです。

山口の篠田裕文先生の所へは,この連休中に届くそうです。楽しみですね。

--

p115には,2学期の終業式に,野口先生が全校の子ども達に話したことが載っています。

壇上から子ども達に質問をした結果,子ども達は「ちやほや教育」に明確に否定したとあります。

ここを読んで,野口先生の学校の子ども達は,芯のしっかりした子へと育っているのだと思いました。

その真に迫る具体的な語りが載っています。感動的な記述です。

そうして,3学期には・・・とつながるのですが,この中身も素晴らしいです。

校長先生方には,ぜひ,お読みいただきたい一節です。

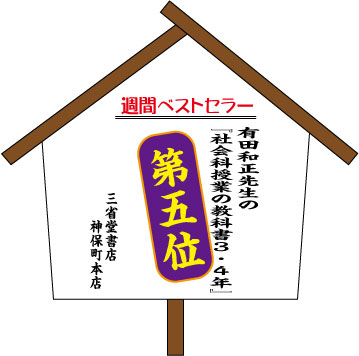

『新文化』という出版業界新聞の「週間ベストセラー」のコーナーに,有田和正先生の新刊『社会科授業の教科書 3・4年』が第5位として載っていました!!

『新文化』という出版業界新聞の「週間ベストセラー」のコーナーに,有田和正先生の新刊『社会科授業の教科書 3・4年』が第5位として載っていました!!

三省堂 神保町本店の「社会・人文」というジャンルで,第5位です。

このジャンルには,次の本が掲載されていました。

1位 「戦後史の正体」

2位 「『日本史』の終わり」

3位 「99%対1% アメリカ格差ウォーズ」

3位 「敗者の日本史6 承久の乱と後鳥羽院」

そうして第5位に並んでいたのは,次の3冊でした。

5位 「ソクラテスと朝食を」

5位 「今上天皇・元首の本心」

5位 「社会科授業の教科書 3・4年」

8位には5冊入っており,その中の1つは小学校学習指導要領でした。学習指導要領も売れ筋だったと分かり,嬉しい気持ちになりました。

有田先生の本は,この4月にもBS11の「宮崎美子の

2冊立て続けにランクインです。さすがは有田先生だと感激しています。

その有田先生の御自宅に,ちょっとおじゃまして参りました。

いつものように,次々と面白い話しが飛び出してきます。

いつもはたくさんお話しを伺って,お腹いっぱいになり,大満足をして終わるのですが,今回は驚く無かれ,有田先生から御質問を受けました。

算数のかけ算九九の御質問です。

「二三が6」「四二が8」などに「が」が付くのはなぜか?

まさかの質問にビックリしたのですが,ジャンルが算数で,しかもかけ算九九だったので,私なりに把握している事をお話しする事ができました。

一言で言うなら,それは,「日本人の漢文崇拝」が主たる理由となります。

あれこれお話しをさせていただいたら,「講座ではそういう面白い話しをするように」と御指導をいただきました。とても有り難いお言葉を頂きました。

これから先は,できるだけ,算数ソフトにこういう算数小話を載せてお話しする方向で進みたいと思います。

この先生のクラスには,特別支援学級から通級しているお子さんもいました。また,家庭的に複雑なお子さんも在籍していて,指導が大変なクラスでした。

それでも,このように良い成績でした。

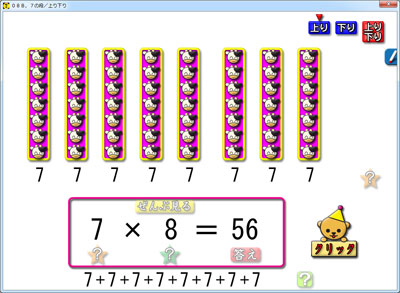

かけ算九九の指導は,指導要領に「1位数と1位数との乗法の計算が確実にできること」と記されているので,教える先生の心は「暗記」に走りやすくなります。

しかし,機械的な暗記は記憶の持続が悪いという研究もあり,昔から,九九を唱えるばかりでなく,具体的に中身を見せるように,繰り返し指導する事が大切と言われてきています。

とは言っても,具体物を見せつつ指導するのは,なかなか大変です。

しかも,具体物だけを見せていれば良いのではなく,右のソフト画面のように,

◆具体物に対応した数字を示すこと。

◆7+7+7+7+・・・を示すこと。

これらが,「7×8」の意味として子ども達に伝わるようにする事が大切なのです。

これを黒板で行うのは極めて大変ですし,テンポも悪くなります。

それが算数ソフトになると,クリックするだけで,「数を見せたり,隠したり」,「具体物が増えたり,減ったり」します。とても簡単なので,リズム良く,テンポ良く,学習できます。短い時間に大量の学習ができるのです。良い感じですよね。

ところで,「7+7+7+7+・・・」を示す事の重要性についてですが,これは元筑波大学付属小の坪田耕三先生から直に教わった事です。

かけ算のソフトをつくるなら,たし算の表現も入れる方が良いとのことでした。

なぜなら,たし算をギューッと圧縮して,かけ算になっていることが自然と理解できるからです。

かける数が4,5,6,7と増えていくと,「たし算では大変だ」と感じても来ます。

こういう重要な要素が算数ソフトには盛り込まれているので,かけ算九九の指導もソフトの活用でかなり良い感じになります。

栃木県の先生のクラスの子ども達も,ソフトで学べて喜び,テストの成績もグイッと良くて,とても嬉しがっていたそうです。

かけ算の指導がそろそろ始まる頃かと思います。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(2年1巻)をぜひ活用して見下さい。

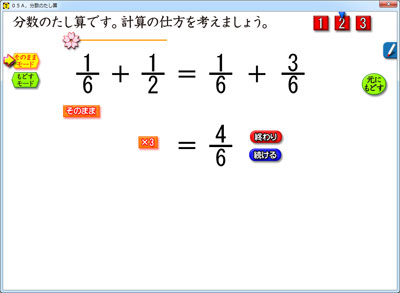

「約分」を全員が正解したそうです!!

素晴らしい! としか言いようがありません。

なにしろ,「約分」はよく分かっていない子を出しやすいところです。そんな約分を全員が理解し,正答したのです。

嬉しいじゃないですか!

この時の授業では,「算数ソフトをフル回転」させたそうです。

始めの数問は,なれるために,ノートには書かず,子ども達が答えながら進んでいきました。

ノートを使ったのは,その後です。自分の答えをノートにしっかり書かせていきます。

そうして,最後に5分間,練習問題です。

全員の子が正解したそうです。

私は,今回の奥田先生の授業は,算数ソフトを使った一つの授業典型と思っています。

1) 学習内容に慣れるまで,ソフトで出題し,口頭で答える。

2) 慣れてきたら,ソフトの問題の答えをノートに書く。

3) 確認のための問題を解く。

こういった典型の授業形態が分かっていると,授業のやり方もそれほど難しくなくなります。

子ども達は夢中になって,ソフトの問題に答えてきますので,先生がしっかり行う事は,「見極め」です。「そろそろ,口頭からノートへ変えてみるか」「プリントで確認しても良さそうだな」といった判断をできるようにする事です。ソフトをよく使ってくださっている奥田先生は,この見極めの技術が非常にハイレベルなのではないかと思っています。

たぶん,「焦らない事」「急がない事」も大きなポイントになっていると思います。

また,この典型の授業が普通の授業と大きく違うところは,先生があまり解説をしない点です。

また,この典型の授業が普通の授業と大きく違うところは,先生があまり解説をしない点です。

「ほら,2で約分できるでしょ!」 などと言いたくなるところですが,それを言わずにすむように,ソフトがつくられています。

右の画面のように,「終わり」にするか,「続ける」かをソフトが聞いてきます。

分数になってからが本番!という気分になりますよね。

分数になる度に,このように問われるのですから,子どもだって考えます。

自分なりに「約分のきまり」を見つけ出し,次第に感覚的に「約分できる」「できない」と分かるようになってきます。奥田先生は,きっとこのような段階までしっかりと授業をされたのだと思います。

新しい算数の授業のあり方が,先進的な先生により少しずつ解明されてきています。

有り難い事です。

奥田先生は,今回の約分の授業についての情報を,なんとかCDに焼き込み,「奇跡の算数セミナー」で配布できるようにと考えてくださっています。そうなりますようにと,私は祈っています。

「奇跡の算数セミナー」 はすごい事になりそうです! 楽しみです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)