宇佐美先生に誘われて,早稲田大学で開かれた「大学院生が活躍する大学教育プログラム」に参加してきました。

会場に入ったところに宇佐美先生がいらっしゃり,さい先良く御挨拶できました。

そうしたら,facebookで知り合った吉岡先生もいらっしゃり,ビックリしました。

奥泉さんや米田さんともお会いしました。

「1人でポツン」を予想していたので,とってもホットに楽しめました。

基調講演は宇佐美先生の「防衛力増強」です。

一つ一つの話しが突き刺さってきました。

前2列には大学院生が座っていました。

オッ!と思ったのは,宇佐美先生の御講演中,院生のペンが走っていたことです。

宇佐美先生は,まとめを書いてもダメ。具体例を書くんだ!と強く仰っていました。

メモを取りたくなるような,鋭い話しをすることが大切なのだと痛感しました。

今回の集会は,「全学規模で行う学術的文章作成指導--大学院生が個別フィードバックする初年度eラーニング・プログラム--」です。

「学術的文章」を書けるようにするグッと来るいい話を聞けるのかと思っていました。

でも,お話しの中心はシステムでした。

ちょっと,私には遠かったです。

「学術的文章」の内容は,少し紹介されました。

骨子だけだったのが残念でした。

詳細に教えてもらえ,広めたくなる内容だったら,それを形にして・・・などと,思いました。

「学術的文章」に関心があっても,今回のは早大の学生でないと学べません。

でも,ご安心。

お勧めは,『論理的思考』(宇佐美寛著)です。

私は,若い頃,この本を視写していました。

おかげで,たくさんの論文を書き上げることが出来ました。

『論理的思考』は,すでに70版近くまで増刷されているそうです。嬉しいです。

宇佐美先生から,「3月10日はもっとおもしろから」と言われました。

宇佐美先生からお誘いを受けていることが,とても嬉しいです。

3月10日は田園調布大学です。

懇親会で名刺交換をしました。

そのほとんどが大学の先生です。

数学の先生がいらっしゃり,嬉しくなって,未来の話しを少ししました。

外国籍の友達がたくさんいる院生さんとも知り合いました。英語が弱いのでありがたいです。

その院生のお父さんが理科の専門家で,世界一受けたい授業にも出演されたそうです。

いろいろな方とつながることが出来て,今回の中心的存在だった佐渡島紗織先生に感謝です。

3年生で小数を学びます。

初めての小数です。楽しく親しませることが大切です。

それを可能にする,チョー簡単教具があります。

「小数点くん」です!!

教室の黒板に,丸い磁石がたくさんありますね。

それに笑顔をかきます。

これで準備万端です。

つくった「小数点くん」は,お披露目のために,上着のポケットなどに隠しておきます。

そうして,授業で黒板に「3.6」と書くとき,わざと小数点を書かないで,「36」とだけ書いておきます。

子ども達は,小数点が足りないことを指摘してきます。

それを受けて,「実は,今日は小数点くんが教室にやってきています。みんなで呼んでみましょう!」と誘います。

一斉に,大きな声で「小数点く~~~ん!!!」と呼んだら,ポケットから取り出します。

そうして,板書した「36」の所にペタッとくっつけます。

先生がくっつけるのも良いですが,「くっつけたい人」と誘えば,わんさか手が挙がります。楽しいときは,挙がる手がどんどん増えます。

友達の関田先生は,小数の学習の始まりに,みんなで「消臭力」ならぬ,「小数力」と声出しをしています。

こういう面白い話しを聞くと,「小数点くん」という名称も「小数力」や「小数小力」でも,面白いと思います。

こういう教具を作る時に,簡単なポイントがあります。

「重要な一点を形にする」という方法です。

「重要な一点を形にする」という方法です。

今回のは,単元が小数ですので,一番重要なのは「小数」そのものです。その小数を表記する時に登場する「小数点」にスポットを当てて,教材を作りました。

「小数の表記」を教材にしたのです。

同様に考えれば,他の単元では何を形にしたら良いか,あれこれ思いつきます。それを実行してみてください。先生オリジナルのグッドな教材で楽しく集中して授業が進みます。

--

このような面白い教具を作って授業をしても,「算数通の先輩方」を納得させることは難しいです。

このような面白い教具を作って授業をしても,「算数通の先輩方」を納得させることは難しいです。

「小数の表記」も重要ですが,もっと重要なのは「小数の量感」です。

「小数点くん」では,どうやっても量感はつかめません。

子ども達は盛り上がりますが,なんとはなく軽いお遊び的教具と思われてしまいます。

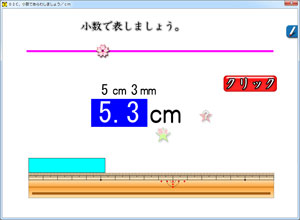

量感を示す教材は,コンピュータソフトが一番です。

ものさしがうつっている算数ソフトを見て分かるように,水色の「テープ」で量を示し,答えの数値で「数」を示しています。

「量と数」を同時に示しつつ,それを連続的に変化できるので,「小数の量的理解」が得られるのです。

その上,さらに,「5.3cm」に対応して,「既習の5cm3mm」も同時に示しています。

単位の換算が自然と会得できます。

「新しい内容と,既習との連立」は理解を深める大切な見せ方です。

「小数点くん」で楽しんで,さらに算数ソフトでしっかりとした理解。

こういう授業が新しい時代の展開となります。

岩波が出した「日本思想体系」に,『中江藤樹』があります。

岩波が出した「日本思想体系」に,『中江藤樹』があります。

あれこれ本を読んでいる内に,どうしても江戸時代の儒学者,中江藤樹の作品を読みたくなりました。

日本の陽明学の始祖とも言われている人物なので,なおさら,一つだけでも作品を読んでおこうと思った次第です。

取っつきの悪そうな感じだったのですが,よく読むと面白いです。

儒学が私にフィットしているからかもしれません。

まだまだ序盤なのですが,「人間千々よろづの迷い,みな私よりおこれり」とありました。

グッと来ています。

この考え方が,中江藤樹の発想なのか,何かで学んだのか,その識別がついていません。

こういう気になるところが出てくると,中国の陽明学もちょっとだけで良いから学んでみたくなります。

個人的な推測ですが,この考え方は200年後の柴田鳩翁には少なからず影響を与えたと思えます。

『鳩翁道話』ではこの「迷いは私より起こる」ことが非常に強められているからです。

究極の「悪しき思い」となっています。

自分の困り事,迷い事をみつめると,藤樹・鳩翁が言うように,この「私」が心の中に入り込んでいるのがわかります。

古来より,変わらない人間の心の姿なのです。

「私」が入り込まないようにと分かってはいても,時として,自分も困り事・迷い事に入り込むことがあります。

そこに,ハッと気がついたとき,大切なことは「克服する強さ」の発揮です。

それには,頭で強い意識を出す必要があります。

これが,頭を冷やすことであり,冷静になることです。

その時に効果的なのが,「作法 教えの図」です。

図で理解していると,自分の心のあり方を客観的に見つめられ,こういうときに役立ちます。

中江藤樹の作品,この先に何が書かれているのか,楽しみです。

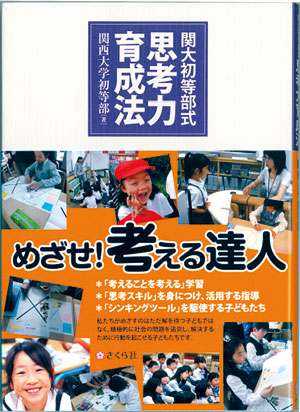

facebook友達の堀 泰洋先生から,熱いメッセージをいただきました。

「公開研で手に入れ、唸りながらむさぼり読んでい

『関大初等部式 思考力育成法』を読んでうなったのは,私だけではなかったのです。

堀先生も唸ったのです。

子ども達が考える力をつけ,「考える達人」 へと育っていく。

これは,教師なら誰しもが願うことです。

北海道の友達に福嶋顕勝先生がいます。福山先生のMLで御一緒させてもらっています。

福嶋先生は,将棋をされるので,

『この本の内容を「将棋の初心者の学び」と重ねてみてください。将棋に各種ある戦法(矢倉囲いなど)が,この本の「思考法」に相当します』

とメールしました。

そうしたら,非常に納得されたようで,濃厚な返信を頂きました。

ある目的を達成するために,どの思考法を用いるか。

これが将棋だと,相手の王を捕るために,序盤はどの戦法(矢倉囲いなど) を用いるか,これに相応してきます。

もちろん,将棋には,中盤には中盤の攻め方があり,終盤には詰め方があります。

そうした上に,棋風が備わってくるのが将棋です。

将棋を子どもに教えたことのある先生は,きっと,その教え方と『関大初等部式 思考力育成法』に通じる何かを感じると思えています。

もしかしたら,関大初等部の思考法は読んだ先生方の手によって,将棋のように発展していくのではないかと思っています。

堀先生のメッセージ通り,すごい本です。

算数ソフトを使ったクラスで,100点が続出!

算数ソフトが普及してきて,ここ数年,色々な先生から「大成果」の話を伺っています。

子ども達にとって,算数は抵抗がかなり薄くなり,面白い勉強になってきているのです。

そんな所に,『みんな夢中になる わくわく☆ブラックボックス』が登場!

組み立てて,教卓に乗せたら,もう教室は「先生!!!!! 何ですかそれ?????」状態です。

算数の授業で,毎時間のように「わくわくブラックボックス」を使っている先生がいます。

その先生が,今日,テストをし,採点しました。

そうしたら,なんと,100点が続出です。

とても驚かれていました。

お話を伺ったら,

--

●発言が増える

●意欲が増強される

●姿勢が良くなる

●字が丁寧になる

●発問も、「どうなると思う?」と「きまり、見えた?」で済む

●板書も楽になる

--

と言うことなのです。

さすがに,50年以上もの伝統のあるブラックボックスです。

効果が絶大です。

それもそのはずです。中学の関数の学習用として愛され続けてきた教具だから,算数で力をグイッと発揮するのは,当然ですね。

ところで,「ブラックボックス」という言葉の意味ですが,これが案外知られていません。

「黒い箱」と思っている先生もいます。

でも,残念ながら違います。

中が見えない箱,つまり「暗箱」なのです。

ですから,箱の色が黄色でも「ブラックボックス」といいます。

写真は,『みんな夢中になる わくわく☆ブラックボックス』についている授業実践事例集です。

30もの実践が載っています。

《楽しみながら,考える!》 そんな授業を『わくわくブラックボックス』の活用で生み出して欲しいです。

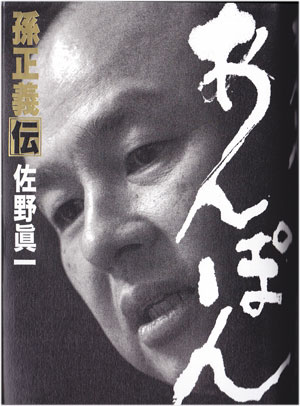

力を与えられた一冊『あんぽん 孫正義伝』(小学館)です。

孫正義氏を尊敬しているので,この本で孫氏の事がこれまで以上によく分かり,それだけで十分に力を得ました。

この場合の「力」というのは, いつもながら夢見ている大きな流れへの力です。

近い将来は教育がこんな風になるという姿が,自分にも見えている部分があります。

その見えている世界を,なんとか実現させたいと思っています。

そんな自分の志の火に,油を注いでくれる刺激的な本でした。

それにしても,佐野眞一氏の膨大な取材に驚かされました。

この本を書くにあたり,どれほどの多くの取材をしたのか。はかりしれません。

高密度濃度取材を書き表した佐野氏の文章も,孫正義氏とは別の角度から,私に勇気と前進の力を与えてくれました。

--

読み終えた頃,『中江藤樹』が届きました。

箱から出して中を見たのですが,これはなかなか手強そうです。

何が手強いかというと,書いてある日本語が手強いのです。

「非力」を痛感します。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)