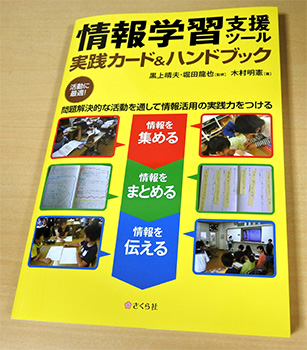

◆木村明憲先生の『情報学習支援ツール~実践カード&ハンドブック』が、日本教育新聞の書評に掲載されました。

◆木村明憲先生の『情報学習支援ツール~実践カード&ハンドブック』が、日本教育新聞の書評に掲載されました。

記事は、<こちら> でご覧になることが出来ます。

記事のタイトルは、

「問題解決に必要な力を育む」

です!

一読すると、この本が示していることがコンパクトに伝わってきます。

良い書評です。うれしいですね。

--

◆本の注文をしました。

アマゾン、日本の古本屋、ヤフーオークションの3本立てです。

こういう事は滅多にないのですが、気分は上々。

購入したのは、主に論語関係の本です。

購入したのは、主に論語関係の本です。

道徳を自分なりにもう少し勉強をしておきたいと思っているからです。

暮れから正月にかけて、少し読んでみようと思っています。

また、今をときめく中嶋郁雄先生の名著『教師の道標』を読み返しています。

この本を書いた頃の中嶋先生は、担任をしていましたが、今や教頭先生であり、土曜日には大学で教鞭を執っています。

人の心、教師の心、子供達の心を地道に学び続けている先生です。

この『教師の道標』は、学力にばかり目がいき、道徳に関心の薄い先生にはちょっと通じにくいだろうなと思います。

しかし、逆に、「道徳の心を養いたい」という気持ちのある先生には、宝がちりばめられている本と感じられます。実際に私がそう感じています。

道徳の素養を!と思う先生、冬休みに読んでみてはいかがでしょう。

--

関連記事:

宇佐美寛先生の新刊が、1月中に発売になります!

書名は、『議論を逃げるな! 教育とは日本語』です。

非常に楽しみです!

アマゾンにもまだ出ていません。

出たら、ダッシュで注文です。

詳しいことは、また、書きます。

『私の作文教育』は、さくら社から初めて出した宇佐美先生の本です。渾身の力を振り絞って世に送り出しました。

『私の作文教育』は、さくら社から初めて出した宇佐美先生の本です。渾身の力を振り絞って世に送り出しました。

すこぶる良い本です!

--

『第10回 実感道徳研究会 全国大会』の申し込みが16名に増えていました。

道徳を学ぶ先生がいてくれること、実にうれしいです。

今の先生方は、学校で道徳をまともに教わってきていません。

当然のごとく、道徳の知識に不足が生じています。

不足している知識で教え続けると、道徳は衰退します。

必然的に、荒れる国民が少しずつ増えてきます。

内部からの国難に向かうことになります。

私の話は、「道徳読みの力を付けよ! 題材『あとかくしの雪』」です。

「道徳読み」を、『あとかくしの雪』を題材にして、実際に授業のように行います。

受講した先生は、きっと、次のようになります。

1、道徳の面白さに気づく。

2、教材文を読む力が急激にアップする。

3、マイ道徳の不足に気づく。

4、もっと、道徳を知りたくなる。

5、子供たちに道徳を教えたくなる。

「道徳を道徳として教える」そういう立派な先生になって欲しいと願います。

教室に「道徳という善玉菌」をジワーッと広げましょう。

教室に「道徳という善玉菌」をジワーッと広げましょう。

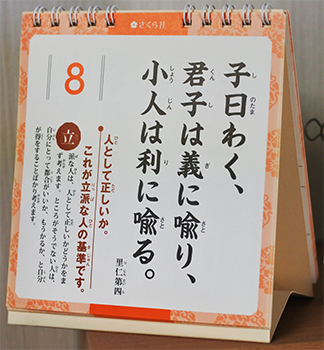

教卓に『日めくり 教室論語』を是非。

--

関連記事:

仕事がはかどり、気分は上々。

道徳の教材に「ブランコ乗りとピエロ」というお話があります。

偶然、ネットで目にしたので、読んでみました。

少々不思議な教材ですね。

すでに、指導をされたことのある先生なら、お気づきのことと思いますが、道徳が途中でずれるのです。

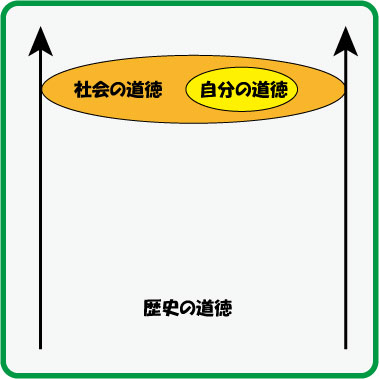

「社会の道徳」の話だったのが、途中から「自分の道徳」になっていきます。

これは、きっと、「社会の道徳」も「自分の道徳」も、しっかり考えましょうね、ということだろうと思います。

これは、きっと、「社会の道徳」も「自分の道徳」も、しっかり考えましょうね、ということだろうと思います。

「自分の道徳」については、それなりに情報が記されているので、道徳としてどうなのかと考えることができます。

でも、「社会の道徳」については、肝心なことが書かれていません。

この作品なら、「訓」と「会」について記してほしいと思いました。

そうでないと、せっかくの教材なのに、「社会の道徳」という大人の道徳について学べません。残念だなあと思います。

不思議に思ったのは、最後に王様からのプレゼントが登場しています。

これは、いかがなものかと思います。

心の教育をするのが道徳なのです。

王様が仮にプレゼントをしていたとしても、それをわざわざ記す必要はないと思います。

これを、王様の粋な計らいなどと考えてしまうと、せっかくの道徳が物品に押されてしまいます。一歩間違えると「私利」の世界へ引き込まれていきます。

そういう教材ですが、「道徳読み」をすると、学ぶべき点が多々見えてきます。

私は、ブランコ乗りの姿から、しばし反省させられました。

やはり、自分でじっくりと「道徳読み」をするのが良いなぁと思います。

ところで、「日めくり論語」が教室の教卓の上に置かれている学級だったら、ブランコ乗りに対する道徳も根拠をもって話す子が出てきますね。

ところで、「日めくり論語」が教室の教卓の上に置かれている学級だったら、ブランコ乗りに対する道徳も根拠をもって話す子が出てきますね。

さらに踏み込んで、「諭される前に改める力を持てば、なお素晴らしいですね。」といった思いも出てくる可能性があります。

「ブランコ乗りとピエロ」は、「道徳読み」をすると、味わい深い作品になります。

◆1月15日、実感道徳研究会全国大会。

◆2月18日、主張ある道徳授業を創るセミナー。

楽しみですね。

--

関連記事:

先日、宇佐美寛先生とお話をする機会に恵まれました。

先日、宇佐美寛先生とお話をする機会に恵まれました。

宇佐美先生は話の途中で、フッと本を紹介してくれます。

今回も、いい本の紹介がありました。

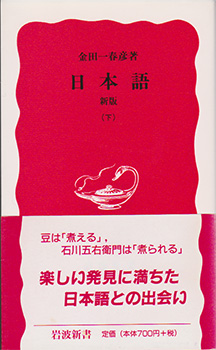

『日本語』です。

表紙にも書いてあるように、上巻・下巻の2作になっています。

この本、以前にも紹介していただいたことがあり、家の本棚を見たら、そこに上下ともにありました。

中を開いたら、それなりに線が引いてあり、付箋もたっていました。

その付箋を全部はがし、また、改めて読み始めています。

少し読み進めるだけで、日本語は素晴らしい言語だと感じてきます。

「日本語が好き!」という先生、この本もいいですよ。

宇佐美先生の本。

『対話の害』

『私の作文教育』

こちらも良い本です。

--

関連記事:

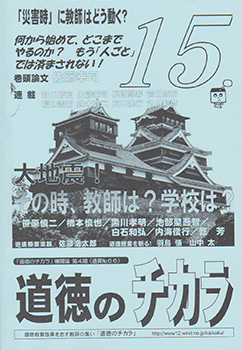

『道徳のチカラ』が届きました。

『道徳のチカラ』が届きました。

特集も面白かったのですが、羽鳥悟先生の論文中の「3 道徳と国語の峻別」に目がとまりました。

国語と道徳の違いに意識が向いていること、良いですね。

同じ教材文でも、それを国語として読むか、道徳として読むかでは、頭の働かせ方は異なります。

おっ!と思いながら、期待しつつ読んだのですが、とある流れの一節としての峻別だったので、深入りはしていませんでした。

2月の「主張ある道徳授業を創る!」でお会いするので、覚えていたら、その時にでも聞いてみたいと思います。

道徳は、はやり、「学に如かざる也」ですね。

道徳は、はやり、「学に如かざる也」ですね。

そういうことが分かってくる年齢になったのかも知れません。

論語は学ぶべきことが多いです。

--

関連記事:

京都教育大学附属桃山小学校の木村明憲先生の本です!

京都教育大学附属桃山小学校の木村明憲先生の本です!

『情報学習支援ツール 学習カード&ハンドブック』です。

ぐさっと来るのは、この言葉です。

「(「実践カード」使用で)児童に伝わるのは、教科を超えて大事な力があるということです。」

監修の黒上先生のお言葉です。

教科の学習で得た情報を「集める・まとめる・伝える」力を子供達が持ち、意識して使おうとすることが、新しく求められています。

そこに注力して開発されたのがこの本の中味です。

木村先生が研究仲間の先生方と実践を何度も行って、より使い勝手良く作り上げたのが、この中に収められている実践カードです。

情報学習を実り大きく!と願っている先生、ぜひ、木村先生のこの本を手にとってご覧下さい。

監修は、黒上晴夫先生と堀田龍也先生です。

両先生の御論文もたっぷりと入っています。

大いに勉強になっています。

アマゾンで予約が開始されています。

25日(金)は木村先生の勤める京都教育大学附属桃山小学校の公開日です。

「誰でも指導できる メディア・コミュニケーション科を目指して」

黒上先生、堀田先生の御講演もあります。

詳しくは<こちら>をご覧下さい。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)