「前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』がアマゾンで177位になっています!」との連絡があり,見てみたら,本当に177位でした。

「前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』がアマゾンで177位になっています!」との連絡があり,見てみたら,本当に177位でした。

--

1位-本>人文・思想>教育学>学校教育

--

アマゾンには,このように表示されています!!

「学校教育」のジャンルで1位です。ですので,本の脇には,オレンジの地に「ベストセラー1位」と表示されています。

「学校教育」より幅の広い「教育学」でも,3位です。

さらに,幅の広い「人文・思想」では,36位で,「36日間100位以内」と表示されています。

そうして,本全体で177位です。

前田先生が渾身の力で書き下ろして下さった本です。

内容も濃いですし,勉強になります。

夢の二桁まで上昇して欲しいと願います!!

--

関連記事:

海外関連で知り合いになった方が紹介してくれた本を読みました。

海外関連で知り合いになった方が紹介してくれた本を読みました。

この本『なぜ数学を学ぶのか』は岩波ジュニア新書なので高校生ぐらいが読者対象です。読みやすく,一日の通勤中に読み終わりました。

面白かったのは,「数学の本質」です。

それは2つあり,「論理性」と「自由性」です。

その説明の後,ずばり,次のように記しています。

「数学の世界」というのは「論理のうえに成り立つ自由な世界」

こういう見方はいいですよね。自由というのは規則が明確になっているから成り立っているということがわかるからです。

算数でも同様のことが言えます。

棒グラフや折れ線グラフを学んだ人は,新聞のグラフを見ても,縦軸・横軸などから中味の様子が大方伝わり,「そう言うことだったのか」などと,そのグラフから自分なりに考えたり,感想を持ったり出来ます。でも,学んでいない人はそうはいきません。「わからない」という壁ができるだけで,グラフから得る自由な思いを体験できません。

算数は数学より生活に近いため,算数の規則性を学ぶことで,日常の多くの共通認識を会得し,さらにそれを一瞬で理解するようになります。そこに自分のこれまでの体験が関わりを持ち,自由な思いを巡らせることが出来るのです。

算数を学ぶと言うことは,言い換えれば,頭をより複雑により高度に自由に巡らせられることなのです。これは,脳の解放と言ってもいいと思います。

この本は,論理性と自由性の後,証明・論証などの話へと進んでいます。

その方面が気になる方は,ぜひお読みになってみて下さい。

--

明日は「チーム算数」開催日です。

終わって一休みしたら,ルワンダへ出立です。

--

関連記事:

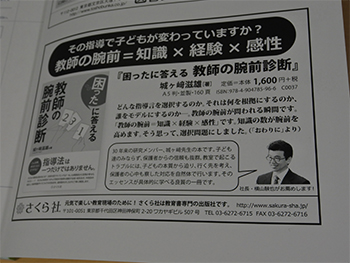

小学館の『総合教育技術』5月号の表紙をめくると,城ヶ崎滋雄先生の『教師の腕前診断–困ったに答える』が載っています。

小学館の『総合教育技術』5月号の表紙をめくると,城ヶ崎滋雄先生の『教師の腕前診断–困ったに答える』が載っています。

本の脇で何やら語っているのは私です。

城ヶ崎先生とは,もう30年以上のおつきあいになります。

若い頃は,国語と体育を中心に研究していました。

それだけではどうにもならないあれこれがあることに気づき,今は人間関係研究を深めています。

今も「チーム算数」で教育について一緒に語らっていますが,城ヶ崎先生の話は普通の話と違って,ちょいと深いです。

今度の土曜日は,その「チーム算数」開催日です。

どんな会話になるのでしょう。楽しみです。

どんな会話になるのでしょう。楽しみです。

この本,自己診断にもなりますし,いろいろな方法があることにも気づかされます。

幅を広げてみたいなと思われている先生に最適です。

若い先生にも是非読んでいただきたいです。

--

関連記事:

前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』がアマゾンの「学校教育」で1位になっていました。

前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』がアマゾンの「学校教育」で1位になっていました。

嬉しいですね!!

--

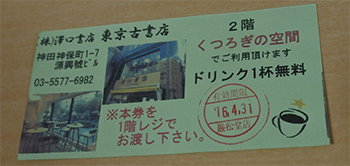

週末から,再びルワンダへ行くので,道中読む本を古本屋街で調達することにしました。

旅の友ですから,文庫本ぐらいがちょうど良いです。自分としては算数系のをと思っていたのですが,実際にお店に入ると気持ちが変わりますね。

背表紙を見ていると,ぴんと来るものがあります。それらを手に取り棚に戻すをくりかえし,算数1冊,論語1冊,神道1冊となりました。

レジで代金を支払ったら,「3軒となりで・・・」と,ドリンク券を差し出されました。

レジで代金を支払ったら,「3軒となりで・・・」と,ドリンク券を差し出されました。

本屋でも古本屋でも,こういうサービスは受けたことがないので,物珍し気にチケットを見ると有効期限があります。

最終日はルワンダから飛行機に乗る日のように思え,行くのは厳しそうですが,こういったサービスをしてくれる心意気を嬉しく思いました。

論語は家にある分厚いのを持って行く予定でしたが,文庫ですませられれば,それもいいなと思いつつ手に取ったら,著者が貝塚先生でした。良い本に決まっていますよね。

--

会社への道中,楽しんだのは谷崎潤一郎の『文章読本』。

会社への道中,楽しんだのは谷崎潤一郎の『文章読本』。

昭和9年に書かれた本ですが,古さを感じさせないどころか,大いに勉強になりました。

自分の文章が少しでも上手になったら,それは嬉しいことだと思える人には手にして欲しいですね。

--

関連記事:

前田先生が6月に東京に来られるというので,それなら前田先生のセミナーを!と思っていました。

前田先生が6月に東京に来られるというので,それなら前田先生のセミナーを!と思っていました。

それが,実現しそうです。

日時・会場など,後日お知らせします。

右の『まんがで知る 教師の学び』ですが,アマゾンのレビューが10を超え,どれも「星5つ」です。

レビューを読んでみると,それがまた勉強なります。力のある方々が書き込んで下さっているように思えます。

--

去年の3月,JICAが「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(通称:ABEイニシアティブ)」の一環として,アフリカの留学生とアフリカでのビジネス展開に関心を持っている企業との情報交流会「アフリカビジネスネットワーキングフェア」を開催しました。

お誘いを受け,そこにさくら社も参加し,算数ソフトを展示しました。

そうしたら,アフリカの青年がわんさかさくら社のブースにやってきて,てんやわんやの大盛況となりました。

その盛況ぶりを見て,会場にいたJICAの記者さんから,突然のインタビューを受けました。

その時の記事が,昨年の4月10日のJICAのwebニュースにアップされています。

そこに私のインタビューも載っています。(こちらです)

あれから1年。はやいものですね。

--

JICAというのは国際協力機構のことで,外務省所管の独立行政法人です。

昨日も所用があってJICAへ行きました。昨日はテレビ会議室でのミーティングでした。いつもそうですが,大変勉強になります。

--

関連記事:

三宅貴久子先生がご退職された,その初日。

三宅貴久子先生がご退職された,その初日。

「今,この本を読んでいる」と教えてくれたのが,この『国際協力と学校』です。

ちょうど,私もこの方面への活動を推し進めているので,早速,購入して読みました。

戦後の日本の国際協力について,わかりやすく書いてあります。

ざっと,歴史を知ることができるので,教育で国際貢献を・・・と心密かに思っている先生に,お勧めです。

「就学率だけ増えても,教育の質が低ければ必要な知識を学ばず,無駄に時間を過ごしてしまうことになるので,教育の質を重視するようになっている」(p68)

私の視察した途上国は,劣悪な教室でもPCやタブレットといった最新式の教育機器を使い始めています。巨大な充電器があったり,電源がどこにもない教室でもタブレットを使っていたり・・・。どう考えても,これは学校が独自に購入しているのではなく,国の政策だろうと思えてきます。

その思いが,「確かに政府レベルで推し進められている」とわかるのが,この本です。

途上国の教室を見て,この本を読んで,教育の質の向上を目指している大きな流れを感じました。

--

現職で超多忙中にインドの小学校と交流していた三宅先生。その事だけでも驚きですが,最後に受け持ったクラスの子,学年の子は,子ども達自身の手で本を出しました。『ナマステ! 会いたい友だちと』です。

現職で超多忙中にインドの小学校と交流していた三宅先生。その事だけでも驚きですが,最後に受け持ったクラスの子,学年の子は,子ども達自身の手で本を出しました。『ナマステ! 会いたい友だちと』です。

海外へ実際に行ってみるとわかるのですが,世界に打って出るにはこういうエネルギーが必要なのです。

今週半ばに,三宅先生と歓談する一時があります。今から楽しみです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)