フェイスブックに非公開のグループというのをつくることができます。

フェイスブックに非公開のグループというのをつくることができます。

先週,急につくってみたくなり,「日本基礎学習ゲーム研究会」の非公開のグループを作りました。

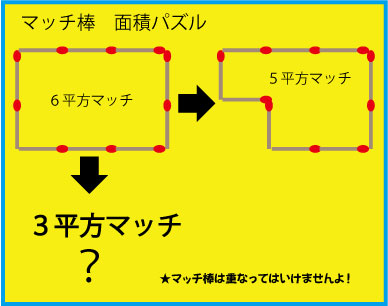

そうしたら,早速,佐々木先生が自作の学習ゲームソフトを紹介してくれました。

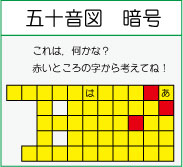

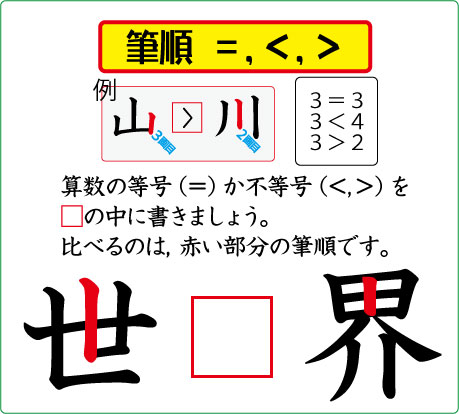

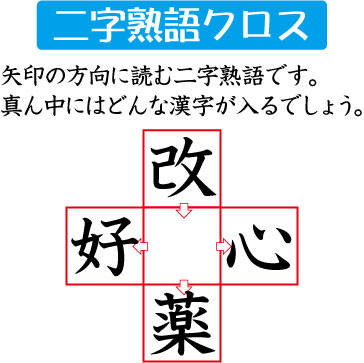

私からも,簡単な漢字パズルを紹介しました。

漢字パズルはコンピュータが使えるようになって,つくるのが簡単になりました。

あっという間にできてしまいます。

本当に,良い時代になりました。

関心のある方は,どうぞご参加下さい。お待ちしています。

--

2月のSG会の課題図書です。

2月のSG会の課題図書です。

『必ずかける「3つが基本」の文章術』です。

明石先生から,著者の近藤勝重氏は毎日新聞の編集員と紹介があったので,楽しみにしました。

文章作法の本は,新聞記者さんの本が性に合っています。

何というか,わかりやすいのです。

この本もそうでした。

大いに勉強になりました。

問題点は,そんなに練って書くほどの時間がないということです。

とにかく,テーマが決まったら,思いついたことをどんどん書く。

そうして,終わりにたどり着いたら,とりあえずおしまい。

「アップしましょう」となります。

こんな書き方ですので,せっかく読んだのですが,思うようには活用できません。

それだけ,文章の道は易しくはないということです。

--

関連記事:

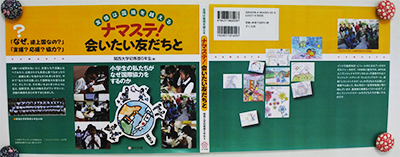

『ナマステ! 会いたい友だちと――友情は国境を越える』の著者である関西大学初等部6年生の取り組みが『AERA』(2月1日号)の特集として取り上げられました。

『ナマステ! 会いたい友だちと――友情は国境を越える』の著者である関西大学初等部6年生の取り組みが『AERA』(2月1日号)の特集として取り上げられました。

AERAの特集は,「大学入試改革とアクティブラーニング」です。

小学校2校,中学校2校の取り組みが紹介されていました。

最初に紹介されていたは,甲斐崎先生の実践でした。記事の途中に「甲斐崎先生」と出ていて,びっくりしました。

甲斐崎先生は,『教師教育』に御執筆下さった先生だからです。

お名前を読んですぐに,写真を改めて見たら,甲斐崎先生が写っていました。 良い感じでした。

良い感じでした。

その次が,関西大学初等部6年生の活動です。

8枚もの写真と記事でこちらも「いいねぇ」とグイッと来ました。

三宅先生がどこかに写っているかなと思いましたが,見つかりませんでした。

本のことは「ちゃんと書店で買える本だ」とびっくりした様子で記されていました。

夕方,テレビでも紹介されるという連絡が入りました。

さすが,関西大学初等部です。

テレビも楽しみです。

後日,紹介します。

--

3月にケニヤに行きます。

ミーティングが始まる前に,狂犬病の予防接種をした方がいいと,アドバイスをいただきました。

A型肝炎2回目と破傷風3回目も残っています。

海外はなかなか手強いです。

--

関連記事:

土曜日はSG会でした。

土曜日はSG会でした。

課題図書は『続ける力』。

選者は明石先生です。

なかなか良い本が提案されるので,次第に「素直に学ぼう」という気持ちで読むようになります。

おかげで,狭い見識が一層狭くなっていくのを防止することができています。

この日の懇親会で,中学の在原先生が「卒業式に向けて,どう指導したらいいか」というような質問をしていました。

これは実に良い流れだと思いました。

「教わりたい」と思っている人に話をすると,話した内容を超えるように吸収してくれるからです。

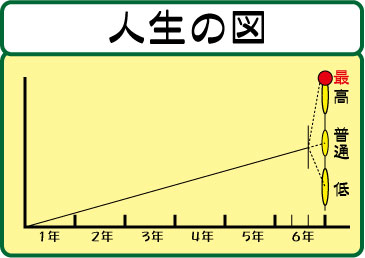

「人生の図」を少しだけ書きました。

「この先,気になりますか」と問うと,「知りたい」となります。

そこで続きを書いて話しました。

詳しいことは,またの折りに書きたいと思いますが,在原先生はワイワイガヤガヤの懇親会なのに,かなりジーンと来て,卒業式に向けてのあり方が見えてきていました。

そうそう,この日は,もう一つ大切なことを話しました。

「理念・訓の図」です。

組織をどう把握するか,という図でもあります。

日本における組織の基本は「家」です。

この話も学級経営上重要なところなので,またの折りに書いていきたいと思います。

--

関連記事:

『ナマステ! 会いたい友だちと――友情は国境を越える』(関西大学初等部6年生著)

発売日は「2月10日」。

発売前ですが,予約注文できます!

私も早速予約しました。

関西大学初等部の公開研究会(2月6日)では,先行販売されます。

参加される先生,会場でも購入できます。

私は,会場でも購入予定です!

この本,私がキャッチした範囲でも,すでに取材が3社~4社ほど入っているとのことです。

詳しいことは,追々,紹介していきますが,マスコミが記事にしたいと思うほどの取り組みを6年生の子がしたのです。

小学校の総合の時間で,「子供達はここまでやれる!」というところを,ぜひ読んでいただけたらと思います。

--

公開日,私も授業を参観します。

偶然,知り合いの先生も参観されるので,「それならお昼を御一緒に!」となりました。

そうしたら,一緒に食べる人がグイッと増えて10人ほどになりました。

参加した授業について,一人一人がスピーチをしたら,ミニセミナーになりますね。

せっかく学ぶのですから,そんな風になってくれたら,ありがたいなと思います。

--

写真は表紙カバーです。

さくら社のホワイトボードに磁石で貼って,パチリとしました。

表紙の解説も,これから少しずつ書いていきます。

良い本です!!

--

関連記事:

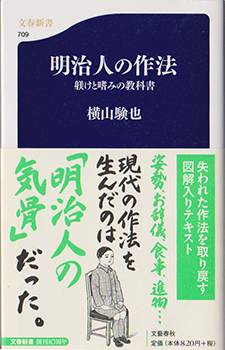

神田の本屋さんで購入。

神田の本屋さんで購入。

以前から読んでみたいと思っていた本が,増補版となっていたので徳をした気分になっています。

この本,パラッと読み進めたら,すぐに引き込まれました。

面白いです。

自分がなぜ儒教好きなのか。その理由がわかってきました。

また,どうして仏教の『法華経』になじめなかったのか,その理由もわかってきました。

また,この本を読みつつ思ったことは,素養の大切さです。

私はたまたま好きで,『論語』や『礼記(らいき)』など儒教の本を読んでいます。だから,この本に記されている内容になんとかついて行くことができました。

もし,読んでいなかったら,関心があっても厳しい読書になっただろうなと思います。

その論語ですが,「心のフェスティバル」の最終講座の質疑応答でちょっと話しました。

手に持っていたのは,『日めくり論語』です。

先生方の関心事と重なったようで,質疑応答後,あっという間に全部売り切れました。

購入した先生の教室では,年明けにみんなで一斉唱和が始まります。

すると,学級に論語文化が芽生えます。

クラス全員で共有する論語言葉ができることは,価値観を同じにする共同言葉が生まれるということです。

これが,道徳における「体・頭・心」の「頭」の成長を促します。

共同言葉の存在は,「頭」を道徳的に成長させるので,道徳を好む「心」へと導くことができます。

販売しつつ,ありがたい気持ちになりました。

『儒教とは何か』には,文献がかなり多く記されていました。

どの本にしたらいいか悩みますが,この本を軸にして少し本の幅を広げたいと思いました。

--

関連記事:

国語のセミナーで時々耳にするのは「読む」「書く」「話す」「聞く」の4つの活動です。

そのどれもこれも大切で,特に昨今は能動的にということで,話す・書くに力が向きます。

この4つを礼儀作法の観点から見ると,一番大事なのは「聞く」となります。

「話す」「読む」「書く」はその後に位置します。

どうして,「聞く」は大事なのでしょう。

それは,「聞く」という行為が人に合わせることを根本としているからです。

「話す」も「書く」も「読む」も自分でする行為です。

特に「書く」「読む」は相手が紙です。

紙に書き,紙の本を読み・・・となっています。

「話す」は,相手がいます。多少,相手のことを考えますが,相手がどうであっても「話す」ことはできてしまいます。

自分のペースでできるのが,この3つなのです。

これに対して,「聞く」は自分のペースではできません。

相手のペースに自分を合わせることで,初めて聞けるのです。

相手を受け入れると言っても良いでしょう。

野口先生流に言うと,「受容」です。

人の話を聞くことは,ただそれだけで,受け入れる受容の力が育っていきます。

自然と,勉強を受け入れ吸収する力も高まります。

先生としては,子供達に聞きやすく話すことも大切です。

同時に,子供達に聞こうとする姿勢を高めようと意識させることも大切です。

その昔,「男は黙ってサッポロビール」というCMがありました。

このCMを知らない人には,「しゃべらずにじっと聞いているだけで,人格は育つ」という意味なんだと話したことがあります。CMと大きくかけ離れますが,その気になってくれます。

「聞く」のが上手だなと思うのは,城ヶ崎滋雄先生です。

古武道を学び,不登校の子と向き合い,人格形成の道を歩んでいるだけあります。

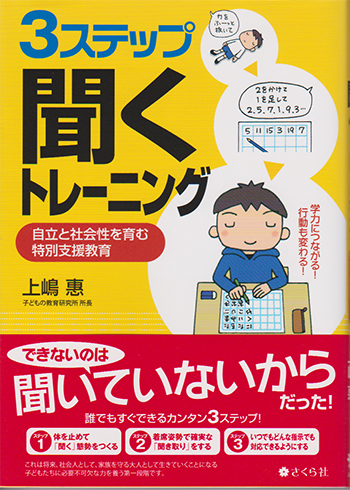

先日,『3ステップ 聞くトレーニング』の上嶋先生とお会いしました。

先日,『3ステップ 聞くトレーニング』の上嶋先生とお会いしました。

この本は「聞く」を学ばせるすばらしい本です。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)