お陰様でさくら社は7年目を迎えることが出来ました。

お陰様でさくら社は7年目を迎えることが出来ました。

ひとえに,応援をして下さる皆様方のおかげと感謝しております。

お菓子やケーキ作りの名人Kさんがお祝いのケーキを作ってきてくれました。

手作りカステラです。

上には,「さくら社 祝7周年」とお祝いの言葉も入っています。

とってもありがたく,もったいなく,食べてしまうのが惜しまれたのですが,少しずつ頂きました。

カステラは初挑戦とのことでしたが,これがとてもおいしく,いつかKさんブランドのお菓子の販売もできたら楽しいだろうなと思いました。

会社への道中,楽しんだ読書は『春秋左氏伝(中)』。

随所で勉強になります。

◆景公が群臣に揖礼して門内に入る

殿が家来に「揖礼(ゆうれい)」をして門の中に入ったのです。

揖という礼は,日本では神社での二拝二拍手一拝の前後にする礼です。

上体を15度ほど前に倒す,いわゆる会釈です。

こういう作法がBC585年に行われています。

作法は時代を超えて行われ,人間関係を円滑にしているのだとつくづく思います。

--

関連記事:

北日本新聞,3月21日(土)の7面は,全面「春の教育書・保育書フェア」でした。

北日本新聞,3月21日(土)の7面は,全面「春の教育書・保育書フェア」でした。

1段に8社,それが4段。合計32社分のスペースがあります。

上2段と下2段の間には,大きく「春の教育書・保育書フェア」と書かれています。

さくら社は上から2段目,左から3番目に2つの本を紹介させていただきました。

『教師教育』と『子どもの作法』です。

御縁があり,北日本新聞さんのお世話になりました。

--

新聞に会社の名前が出るのは,やはり嬉しいですね。“頑張っている”という気持ちになります。

----

秋田で「不易流行」という演題で話すことになっています。

この言葉が日本で出来た熟語で,俳句の松尾芭蕉が奥の細道を巡っている間に生み出した観念ということは,有名な話です。

俳句を不易流行という視点で味わってみると,私のような素人でも,何とはなしに鑑賞しているなという気持ちになります。

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 (芭蕉)

山寺・立石寺で読んだ俳句です。

閑かだったのです。とにかく,閑かだったのです。

そこに大きな岩が有ります。

蝉が鳴いて,岩にしみ入るようで,良いですね。

字面から鑑賞する程度の私です。

それが,不易流行を知ることで,少し鑑賞がアップします。

不易(つまり,変わらないところ)は,閑かなことと岩です。

俳句を詠んだその日だけ閑かで,たまたまその日に岩があったのではありません。

何年も,何十年も,何百年も前からずっと,この場は閑かだったのです。そうして,大きな岩もそこにじっとして動かないのです。

また,これから先,何十年,何百年と,この閑かさと岩の存在は変わらないのです。

そこに,はかない命の蝉の声です。

たまたま鳴いた蝉と考えた方が感じが良いです。

一時の鳴き声,一時の命,一時の流行です。

そんなはかなさをもつ鳴き声が永遠に続いている閑かさの間を通って聞こえてきます。それに感動した芭蕉は,じっとしている岩にも鳴き声をしみ入らせたのだろうと思えてきます。

なんというか,「永遠の今」を感じます。

私の邪推による鑑賞はさておき,気になっていたのは,「不易流行」の「不易」です。

流行が変わるという意味なのは分かりますが,不易はなぜ変わらないという意味なのか,それが疑問なのです。

「流行=変わる」というほどのわかりやすさが,「不易=変わらない」には無いのです。漢字を見て思いを入れていくと「不易=やさしくない=むずかしい」となり,難しいのは変わらないと言うことなんだと,かなり遠回りでつながります。

しかしながら,ここでの遠回りはダメです。

「流行=変わる」のわかりやすさに対応していません。

そこで,易は易者と使われるように占いの意味だから,当たるも八卦,外れるも八卦で,そういう意味で変化しているとも思ってみました。

こちらもやはりダメでした。

漢字辞典で調べたら,占いという意味は順番が最後になっていたからです。

易を応用して使ったということなるので,これでは理由として通りが悪いです。

占い説はダメでしたが,熟語を見ている内に納得しました。

易の意味は読み方が決めていたのです。

エキ・・・「貿易」「交易」

イ・・・・・「容易」「安易」「平易」「簡易」「軽易」「難易」

エキと読む時は変わる意味で,イと読む時はやさしい意味なのです。

読み方によって意味がほぼ固定されている漢字があることが私には新鮮でした。

------

関連記事:

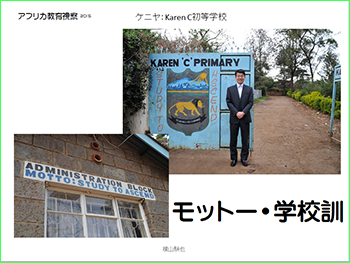

渡邉先生から,山田先生との写真をいただきました。山田先生とひざを交えてお話をしていたときに,記念にとっていただいた一枚です。

渡邉先生から,山田先生との写真をいただきました。山田先生とひざを交えてお話をしていたときに,記念にとっていただいた一枚です。

話していたのは,北海道での野口先生と山田先生との対話形式の講座のことです。

自分にとっては驚きの出来事だったので,それを懐かしんで山田先生と話していました。もう5年も前のことになります。

山田先生が司会のように話題を出し,それに野口先生がその場でお話されます。

講座のテーマは決まっているのですが,出された話題について話している内に,野口先生の話がテーマから次第に離れていきます。もうこれ以上話が進むと,横道にそれそうだなと思う頃,山田先生がスッと切り出し,テーマに向かって話が進みます。

これが,1講座の中で何度か有り,「いやぁ,この先生,若いのに全体を見る目,流れを切らないように舵をきる力,ただならぬ力の持ち主だな」と思いました。

この講座が縁で本を書いていただきました。

その本が,『発問・説明・指示を超える対話術』です。

翌年には,『発問・説明・指示を超える技術タイプ別上達法』を,

その翌年には,『発問・説明・指示を超える 説明のルール』が刊行されました。

若い先生には,どんどん読んでいただけたらと願っています。

--

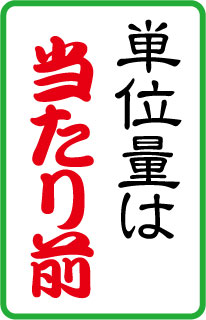

この日の懇親会で,山﨑先生から5年の単位量について,たずねられました。

大事なところですので,事前に何を子ども達に伝えるべきか,話しました。

これについては,ちょっと長くなりそうですので,また今度。

--

関連記事:

山田洋一先生のセミナーに参加。

ちょうどこの日,地域の寄り合いがあり,会場到着が閉会20分前ぐらいになりました。

それでも,足を運んで良かったです。

会場に入ると,遠く前方で山田先生がマイクを持ってお話をされています。

それをスーツ姿の20代30代の先生がメモをとりつつ,頷きながら,熱心に耳を傾けていました。

その先生方は長机に3人掛け。最前列からびっしり。

会場の空気そのものが,緊張感のある学びを作っています。

この光景,若い頃,私がセミナーに参加し始めた頃とよく似ていました。

「中学になったらこんな授業になるから・・・」と,それをレッスンするように子ども達と取り組む山田先生の話。導き方が実に理にかなっていますし,懐の深さを感じさせます。

「中学になったらこんな授業になるから・・・」と,それをレッスンするように子ども達と取り組む山田先生の話。導き方が実に理にかなっていますし,懐の深さを感じさせます。

ストレートに指示・発問を出していた時代から30年。子ども達にある種の世界観を伝えつつ進む授業へと質的に変貌していることを,山田先生の話から強く感じます。

閉会直前。

山田先生から,最後の一言がありました。

若い先生に初めに読んでいただきたい一冊の紹介です。

『発問・説明・指示を超える対話術』です。

すかさず,佐藤先生が本を手に皆さんにご紹介くださいました。

時代を変えていった一冊です。

懇親会にも数多くの若い先生が参加していました。

きっとこの中から,5年後,10年後に新しい教育を伝え広める先生が出てくるのです。

それが誰なのか分かりませんが,私にはとても楽しみです。

セミナーを運営されたのは,渡邉先生です。

先週,渡邉先生のお話を伺ったおり,研究の方向性を明確にされたことを聴きました。

気骨ある先生です。

この先,ますます深化していきそうです。また,お話を伺いに出かけてみたいと思っています。

東京の杉並区の小学校に配布されている『なみすく』にインタビュー記事が載りました。

東京の杉並区の小学校に配布されている『なみすく』にインタビュー記事が載りました。

リンク先のURLを取得するために,なみすくのHPを見に行きました。

そうしたら,ちょうど私の載っているページが見開きで紹介されていました。ちょっと覗いて見てみたいという先生は,こちらをクリックしてください。4月いっぱいぐらいまでは,見ることが出来ると思います。

テーマは「親子で希望の持てる新学期を迎えよう!」です。

小見出しが3つ。

1,「小さい字」に慣れておけば新学期の教科書への抵抗が減る

2,苦手を克服する,しないは二択で子どもに選ばせる

3,姿勢を正すと,気持ちが前向きになる

2番目,3番目はブログでも似たようなことを書いていますので,ご存じの先生が多いと思います。

1は,教科書の文字が急に小さくなるという話です。

3年生を受け持つ先生は,2年の教科書下巻と3年の上巻を開いて見比べてみてください。3年の教科書は文字の大きさが小さくなっています。そのために,見開きに載っている情報量がぐんと増えています。

子ども達は,先生には解らない圧迫感を感じているのです。

そこを少しでも解消してあげましょうという,いわば,事前学習を記事にしていただきました。

--

関連記事:

そろそろ春休みでしょうか。

新年度に担任する学年が決まったら,まずは,事前学習をしてみて下さい。

どんな事前学習かというと,新学年の取材です。

例えば,新年度は4年生の担任と決まったとします。

そうしたら,3月まで4年担任だった先生の所へ行き,4年生の勘所を教えていただきましょう。これから始まる1年間を,もっとも近々に体験をした先生のお話を聞けたら,これはラッキーです。

嬉しいのは,同じ学校の4年生のお話なので,具体例がこれから始まる1年間とドンピシャなのです。

全く気がつかなかったことが話に出てくるので,とても勉強になります。

--

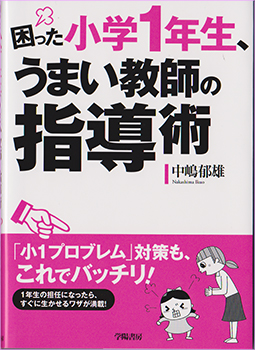

中嶋育雄先生の新刊『困った小学1年生,うまい教師の指導術』です。

中嶋育雄先生の新刊『困った小学1年生,うまい教師の指導術』です。

一年生の担任となった先生,勉強になりますよ。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)