神戸で桔梗友行先生とお会いしました。

神戸で桔梗友行先生とお会いしました。

桔梗先生は事務局を担われているので,フロアの考えをホワイトボードに書き留める場面になると,スッと出てきて,どんどん書き始めます。

昨年も桔梗先生の書き留める場面を見たのですが,これが実に上手いのです。

何気なく書き留めると並列的な箇条書きとなります。ところが,桔梗先生は意見を聞いて,それをボードのどこに書くかをサッと判断し,適切なところにサラサラと書きます。その板書を見ているこちらの頭が自然と整理されてくきます。

その姿を今年も見て,上手いものだと関心しました。

その桔梗先生の本が『子どもの力を引き出す 新しい発問テクニック』です。中を開いて読み進めると,かなり経験を積んだ先生が書いたのではないかと思えるほど,しっかりと充実した内容になっています。

単なるテクニック本ではありません。発問を根本から考えて記した良い本です。

ですので,この本を読んだ先生は,きっと著者の桔梗先生はベテランの先生なんだろうとと感じると思います。しかしながら,巻末には10年目と書かれています。驚かされます。

良く本を読み,どんどん吸収していることが伝わってきます。

この本は6章立てです。

第1章 発問とは何か?

第2章 発問のつくり方

第3章 発問を使った授業の組み立て方

第4章 発問を活かすための技術

第5章 子どもが「問う」授業づくり

第6章 教師自身が「問う」

第1章の発問とは何かの滑り出しが「発問の5つの役割」です。

発問を考えるときは,どんな答えを導き出したいかが定まっている時なので,それが出るかでないを考えるので,発問の役割は意識に上がりにくいです。それを改めて考えてみると,桔梗先生の書かれた発問の5つの役割に,その見識の高さを感じます。

面白いと思ったのは,4章ぐらいから授業論へと展開が進んでいることです。発問という1つの行為に絞り込んでしっかり勉強した後なので,後半もなるほどと感心しました。

若い先生の中から,こうして頭角を現す先生がどんどん出てきて欲しいです。

良い本です。お勧めします。

この本を,今の時代に読む人はいないだろうなと思いつつ,ちょっと開いてみました。

この本を,今の時代に読む人はいないだろうなと思いつつ,ちょっと開いてみました。

算数ソフトを作る時に使っているソフトが,ディレクターです。バージョンが11.5まで進んでいます。

この本は,ディレクターのバージョン8の時代の参考書です。非常に詳しい本で,ある程度の水準にある人には,手放せない本です。

たまたま,開いたところが3Dのサンプルについて解説していたところでした。そこを良く読むと,どうも,パラメーターの設置ができるようなことが書いてあります。具体的にどういう事か気になり,サンプルソフトを開いてみました。

ところが,サンプルソフトのバージョンが古いために,開くためにはディレクター独特のバックアップ作業を要します。

それをちょちょいとやって,開いてみたら,これがとても勉強になりました。

パラメーターが作れたからと言って,作る作品に変化が起こるわけではありません。

作る過程が,ちょっと変化する感じです。

算数・数学的に言えば,文章問題を見て,未知数をXにして方程式で解いていくようなものです。具体的に考えて解くこともできますが,式が複雑になるので,修正がちょっと大変なのです。

そんな感触を受けています。

良い感触なのですが,これが身につくかどうかは,疑問です。

まずは,何をパラメーターとしたいか,そういった全体を見通す力量が必要に思えています。私のように,思いついたことをどんどん作り進め,後から,気に入らないところを直すというやり方では,ちょっとパラメーターは使いこなせないかもしれません。これも,やってみなければ分かりませんので,今作っている作品が完成したら,その次からちょっとチャレンジしてみようと思います。

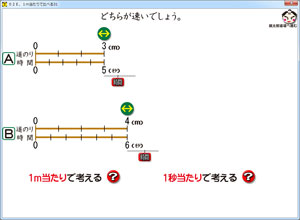

今作っているのは,6年の速さのソフトです。

今作っているのは,6年の速さのソフトです。

道のりと時間を決めて,それを1m当たり,1秒当たりで比べる勉強ができるソフトです。

まだ,もう少し,作り込む必要があるので,少々時間がかかっています。新年には,もっと算数サイトにアップできると思います。

この作品も良い感じの作品になりそうで,目下,気に入っています!

友達の藤本浩行先生が新しく本を出しました。『信頼を勝ち取る「保護者対応」』(明治図書)です。

友達の藤本浩行先生が新しく本を出しました。『信頼を勝ち取る「保護者対応」』(明治図書)です。

「はじめに」に,この本が誕生する秘話が記されています。

昨年,藤本先生がさくら社から出した『新任教師 はじめの一歩』を明治図書の編集の方が読まれ,それがきっかけとなって,この新刊が出ることになりました。

昨年,藤本先生がさくら社から出した『新任教師 はじめの一歩』を明治図書の編集の方が読まれ,それがきっかけとなって,この新刊が出ることになりました。

どんどん読み進めていったら,途中のコラムに私の本が紹介されていました。

「実践! 家庭訪問のマナー」というコラム欄です。

「相手と同じ目線で聞く」

「その場にいなくても,大きな声で御挨拶する」

この2つの話しが載っていて,その最後に次のように記されています。

何よりも,気をつけたいのものが姿勢です。横山験也著『行儀作法の教科書』(岩波ジュニア新書)は,役に立ちます。

友達の先生の本に,自分の本が紹介されました。嬉しいですね。

この本には,信頼を勝ち取る10の原則が載っています。

それに続いて,事例が76も載っています。

事例は「子どもとの関わり」「学校生活の約束」から始まり,「授業参観」「保護者会」など行事的な項目,さらに「けんか・怪我」「不登校」「お金に絡む問題」などに分類されて出ています。

お金関係の所は,ちょっとおかしくなると大変なことになりやすいので,特に,読んでおいた方が良いです。かなり重要なことが書いてあります。

私が一番関心を高めたのは,この本の106ページです。

不登校になりつつあるお子さんの保護者から,校長先生が話しを聞いてくれたところです。

「宿題が多い」「先生がすぐに怒る」「授業がわからない」

この3つが原因と聞き出してくれた校長先生はさすがです。

さて,そこからどう対応をしたらよいかです。

宿題が関わる時間,怒りが関わる時間に比べて,授業は長いです。

この長時間関わる授業を分かりやすくすること,できれば,面白くて休んでいられないような授業を連日することができれば,何とかなるのが人の世です。

手っ取り早いのは,算数ソフトを毎時間,5分10分でも使うことです。ノリノリで授業をすれば,毎日,朝の1時間目か2時間目が楽しみの時間になります。寝坊をしているわけにはいきません。

そんなことを思いつつ,最後まで楽しく読みました。

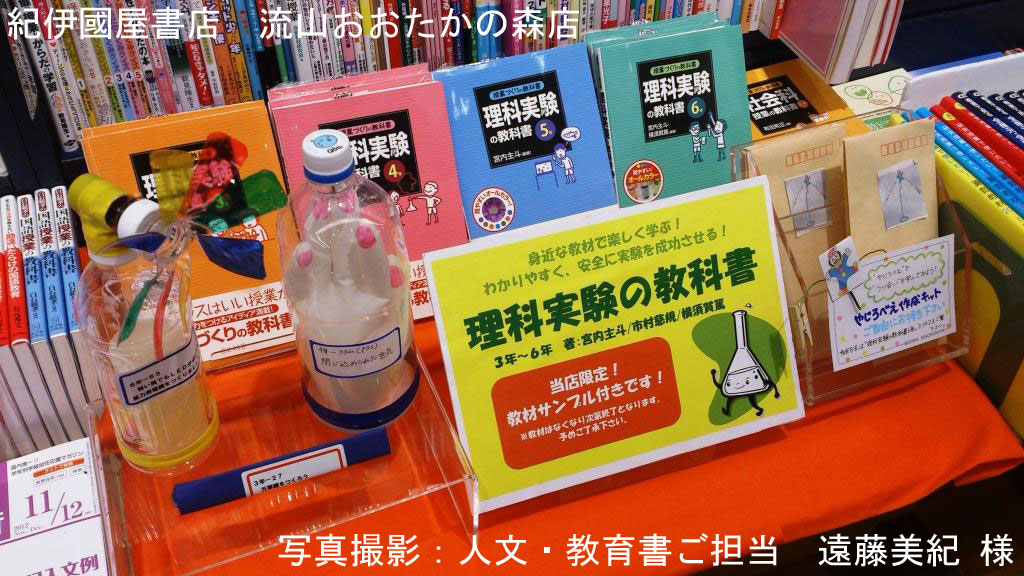

紀伊國屋書店の流山おおたかの森店で,今,「理科実験・プチフェア」が開催されています。

紀伊國屋書店の流山おおたかの森店で,今,「理科実験・プチフェア」が開催されています。

宮内主斗先生の『理科実験の教科書』3年~6年が4冊そろって,こちらを向いて並んでいます。

その手前には,この本に載っている実験教具も展示されています。

右端は,お持ち帰りできる弥次郎兵衛です。

子ども達に楽しくて力の付く理科実験をどんどんさせて欲しいですね。

お近くにお住まいの先生,ぜひ,紀伊國屋書店流山おおたかの森店へ足をお運び下さい。

--

沼澤校長先生のブログ「すぷりんぐぶろぐ」は,書評が素晴らしく,ほぼ毎日のように見学しています。

沼澤校長先生のブログ「すぷりんぐぶろぐ」は,書評が素晴らしく,ほぼ毎日のように見学しています。

野口先生の『国語科授業の教科書』の書評が最近アップされました。

そのタイトルは「大きな壁に気付く本」です。

その事例として,第3章の「4 机間巡視」について沼澤先生の読後感が書かれています。その読後感を読み,改めて「机間巡視」の言葉の重みに気付かされました。

同じ本を読んでも,積み重ねた経験の違いがこういう重みある読後感になるのだなぁと勉強になりました。

沼澤先生の「すぷりんぐぶろぐ」,お時間のある先生,ぜひお読み下さい。

--

本と言えば,「チーム算数」で城ヶ崎先生に,1冊紹介しました。『身体論』(湯浅泰雄著,講談社学術文庫)です。後日,少し紹介すると思いますが,武道とか茶道とか,修行,作法など,形から入る流派の先生にはお薦めの本です。

1603年につくられた,日本語をポルトガル(葡萄牙)語に直す辞書です。「にっぽじしょ」とよみます。

この本は,その日本語版です。こういう本を作ってくれた岩波書店に感謝です。

なにしろ,この本は徳川幕府が開かれた頃の日本語ドドーンと載っている非常に貴重な資料なのです。

日本にとっても貴重ですが,ポルトガルにとっても貴重です。当時のポルトガル語がこの本に残っているからです。

この辞書はABC順になっているので,検索が大変です。ですので,調べるために使うには,その準備が必要となります。それには,まず,読む事です。見出し語をザラッと。

そう思いつつ,昨日は,パラッと開きました。

「地検」が載っていました。土地を測量することです。

「検地」もあるかなと思って調べたら,これが分からず,今日まで持ち越しました。ようやくさっき見つけました。「Qenchi」です。まさか,Qで来るとは思っていなかったので,ちょっと時間がかかりました。

でも,これで「Qe」のところに「け」と付箋を貼れば,この先が楽になります。

そうそう,昨日は, 「Coco」(九九)を見つけて,感動しました。「計算表」と載っていました。

国語辞典に飽き足りなくなったら,こういうハイクラスの辞書も良いですよ。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)