日野市立南平小学校での午後。

日野市立南平小学校での午後。

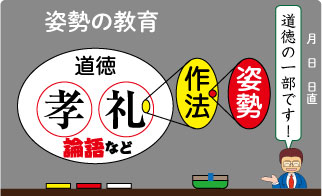

参加された先生方に、「姿勢の教育」のお話をしました。

その一番最初に話したのは、姿勢の位置づけです。

姿勢の教育は道徳の一部です。

その道徳を突き詰めると、それは「孝」と「礼」になります。

「孝」と「礼」の源はどこにあるかといえば、それは「論語」が代表する儒学書となります。

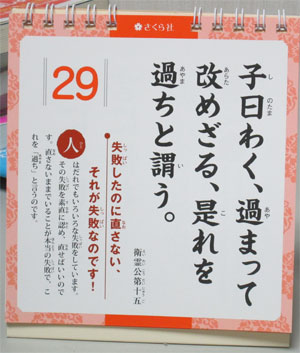

そこで、私は『日めくり論語』を取り出し、教卓のわきにあったピアノの上に置きました。

そうして、この『日めくり論語』を教室の教卓の上に置き、子供たちの目に触れるように配慮している先生がどのくらいいるのか、尋ねました。

すると、私から見て、左端の方から手が上がりました。そこだけ見ていると、100%の先生が教卓に置いているように見えました。

論語は、いわば、現代道徳の原点です。

それを子供たちが目にしていれば、自然、道徳的な心が育ちます。

29日の日めくり論語は、「過(あやま)って改めざる、これを過ちという」です。

自分が失敗したのに、それを直さない。その直さないことが過ちなのです、という教えです。

この『日めくり論語』は、これから先も、姿勢・作法の教育の講演時には、持参し、どんどんお伝えしていこうと思っています。

「礼」の一部が「作法」です。

その「作法」の一部に「姿勢」が位置しています。

ですので、「姿勢の教育」をきちんと受けた子は、同時に、作法も学ぶことになり、また、礼儀を学ぶことになります。さらに、道徳を学ぶことになり、論語などの素養を身につけることになります。

次に私が話したことは、「知っているか、知らないか」です。

姿勢も含めて、作法は知っているかどうかが、分かれ目となります。

知っている人は、どうしたらいいのかわかります。それだけでなく、一般的にはこうだが、今は、たまたまこういう状況だから、ちょっと変則的にこうする、という判断もできます。道徳的判断です。

今日,岡山の守屋先生から「横山先生のお話は、心に落ちるものばかりでした」とお便りをいただきました。

また,内田先生から,8月25日(日)に姿勢の教育の話しを,とお申し出がありました。

ありがたいことです。

さらに,学び,より質の高い話しができるように前進したいと思っています。

東京の日野市立南平小学校で6年生の子ども達に授業をしてきました。

数学の授業と言うことで,方程式の所を少し行いました。

礼儀作法の行き届いた子ども達でしたので,算数・数学は問題なくできると思いました。

実際,ソフトを使って授業をしてみたら,思った通りです。理解の早い遅いに多少の差はありますが,ほぼ誤差の範囲です。ソフトを使って授業をすると,どの子も大差ない事を体感することができました。

午後から,「姿勢の教育」の話しをしました。

今回は珍しくレジュメを用意しました。

レジュメを使いつつ,プロジェクターで資料を見せて・・・と思っていたのですが,PCの無い教室だったので,レジュメ+板書という形でお話しをしました。

このスタイルでも,なかなか面白く話せたので,これから先の作法関係の話は,PC無しのスタイルで進めるのも良いかなと思っています。

作法は「知っているか,知らないか」が分かれ目です。

その分かりやすい事例として,「オーバー・コート」の話しをしました。

これを日本語で「がいとう」と言うのですが,「がいとう」を漢字で書ける人がいません。野口先生をのぞいて,私が話した場で知っていた人は過去に一人もいません。

今回は,あの有名な土作彰先生がフロアに参加していました。土作先生はすっくと手を挙げ正しく板書されました。さすがです!

「外套」という漢字を知ってしまうと,オーバー・コートを来て,教室内に入れなくなります。

なぜでしょう。

その理由は,この漢字に秘められています。漢字をよく見ると,「外できる,大きくて長いもの」だと分かるからです。

最近は,長くはないが,もっこりとした太い服もあります。

「外套」と大きく板書した後,「大」の所に,赤で点を打って見せるのも楽しい指導となります。

姿勢の話しの後,熊本の清田教頭先生とお話しをしました。清田先生は神楽をされているとのことでしたので,話していなかった「左上」の由来を2つお話ししました。神様に関わる事をされている人は,凛としていて,持っている雰囲気が良いですね。

野口先生の発問道場は「お手紙」でした。ユーモアある作品なので,あまり深読みしても・・と思いますが,野口先生はユーモアにはユーモアとして読みがあることを話してくれました。感動した1時間でした。

その後の交流会。会場校を代表して話された川村副校長先生のお話に感動しました。御自身の体験からの話し。それを途中でグッと押さえ,皆様への謝辞。実に,素晴らしかったです。野口先生のお手紙にも感動したのですが,交流会で,また大きな感動をいただくことができ,川村先生に感謝の気持ちでいっぱいになりました。

懇親会では,竹島先生とたくさん話しました。前任校では,ケンチャコを使ってくださっていたそうです。そして,今勤める南平小では,算数ソフトを使ってくださっています。有り難いことです。

フェイスブックの友達の田中先生ともお会いしました。発問道場で板書され,進んで取り組む姿勢に良い先生と友達で良かったと思いました。

帰りの道中,佐々木先生とちょっと話しました。これから先が,楽しみです。

--

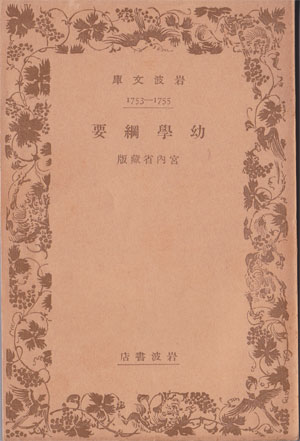

道中,仏教の本を読む予定でしたが,出かけに急に調べたいことが浮かんできたので,『幼学綱要』を読むことにしました。

道中,仏教の本を読む予定でしたが,出かけに急に調べたいことが浮かんできたので,『幼学綱要』を読むことにしました。

車中,調べがすんだので,再読しました。前回より,面白いと感じる自分がいて,それが嬉しかったです。でも,やっぱり漢文は難しく,読みのスピードはカタツムリ君です。

たっぷり残っている続きは,また,明日の出張の道中で読みたいと思います。

大分で開かれた「大分市道徳主任(道徳教育推進教師)研修会」で、「小学校の作法」の話をしてきました。

とにかく、驚かされました。

3学期がスタートした最初の週末の金曜。それも午後4時の研修会。普段の金曜の午後4時より、体はうんと疲れを感じています。

会場がとても立派で、ホテルの広間のような部屋で、椅子もゆったりとしたいい椅子です。

その椅子に座れば、体はリラックスります。そこに、暖房がいい感じで効いています。

この条件の下、誰でも睡魔に襲われます。話を聞こうと思っても、自然と体が寝てしまいます。それが、普通の出来事です。

ところが、大分の道徳主任の先生方はまったく違いました。非常に熱心に耳を傾けてくださいました。それも、1時間、ずっとです。お陰様で、私はとても快調に話すことができました。感謝の気持ちでいっぱいになった1時間でした。

これほど熱心な先生に教わっている大分市の子供たちは、まさに、幸せそのものだと思います。

懇親会で、大分の道徳の長たる古城校長先生から、野口先生にも大分に・・・・とお話がありました。

その夜、野口先生に連絡。日程が合えば、大丈夫とのことでした。よかったなと思います。

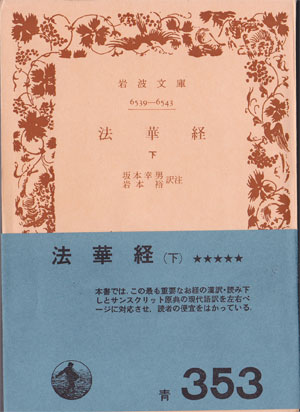

大分への道中、『法華経』の下巻を読み終えました。そういうこともあろうかと思い、『法華義疏(ぎしょ)』の上巻をカバンに入れてありました。

大分への道中、『法華経』の下巻を読み終えました。そういうこともあろうかと思い、『法華義疏(ぎしょ)』の上巻をカバンに入れてありました。

法華義疏は聖徳太子の書いた書です。

一つ一つの解説が、実にいいです。しばらく楽しめそうです。

ウィンドウズ8を使って2日目。

操作に慣れてきたの、快適度が増しています。

パソコンのパワーも強力になっているので、とにかくやたらと速くて、快適です。

特にうれしかったのは、ディレクターで「シェイプ」という機能が問題なく使えることです。

前のマシンでは、色を塗ったままシェイプを使うと、メモリー不足でアウトとなっていました。

ところが、それがようやく問題なく動くようになったのです。

ディレクターが極めてパワフルなソフトだったのだと痛感しました。

でも、そのディレクターのパワーも、今回のwin8ですっかり普通のソフトという感じです。

サクサク動いて快適です。

そのディレクターで「作法」のアプリケーションソフトに加筆しました。

そのディレクターで「作法」のアプリケーションソフトに加筆しました。

「証書授与」コーナーを作ったのです。

11日の金曜日に、大分市で道徳の先生方の研修会でお話をしますので、その準備です。

大分では、姿勢の話などをした後、証書授与の話しを少しする予定です。昔は学年終了のたびに、学年の卒業証書を頂いていたので、低学年の子はこの程度、高学年になったらこの程度と、それなりに授与にも成長がみられるように形作られていました。でも、そんな話をしても、役に立ちませんので、授与の大切なポイントを3つに絞って話す予定です。

朝起きて,いつものようにPCを起動。

朝起きて,いつものようにPCを起動。

少し動かしていたら,なぜか,フリーズ。

新年早々,おやおやと思ったのですが,セーフモードで再起動など復旧中にちょっと時間が生まれます。

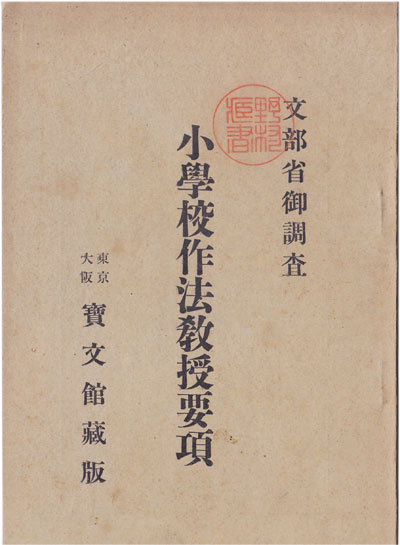

せっかくだから,復旧の時間に読みたいと思っていた『小学校作法教授要項』を取り出し読み進めました。

何度か読み返していますが,やっぱり,良い内容でした。

当時(明治時代の末期),小学校で教えられていた作法は,教える内容がまちまちで,流派にこだわりがあり,どうにも上手くなかったのです。

それを何とかしようと,作法教授要項が作られました。

その内容は「標準を示すと共に,最普通にして適切なりと認めたる形式及び心得を選定したるものなり」と記されています。

作法のお話しとして,私が良く話しをする「姿勢」についても,

一,立てる姿勢

二,腰掛けたる姿勢

三,座せる姿勢

と,3種の姿勢の作法が載っています。

今の時代,腰掛ける時間が長いので,私はこの姿勢に一番注目をしています。

上体は立てる姿勢と同様にし,

腰を深く掛け,

足を正しく床上に揃え,

両手を膝の上に置き,又は,軽く組み,

眼は前方を正視すべし。

作法ですから,何をどうするという形が示されているだけなっていますが,作法を指導するのは良い形をマスターすることにより,正しい心を育てる所にあります。

ですので,なぜ,こういう姿勢を取ると良いのか,それなりに意義を知らないとなりません。

姿勢の意義の最も大切なところは,野口芳宏先生がしばしばお話し下さいます。

「姿勢」という漢字にそのヒントがあります。

「姿勢」の漢字をそれぞれ訓読みすると,「すがた」「いきおい」となります。

良い姿勢というのは,それだけで勢いが見られる姿なのです。

それでいて,足を床に着け,手はハの字にします。これは,相手の方への敬意・恐縮の気持ちです。

足を組む人が隣にいたら,床にそろえている人はいかにも心が落ち着いていて,相手の方に敬意を持っていることが分かります。

腕組みをする人が隣にいたら,手を膝に乗せている人はいかにも凛として,相手の方への恐縮の気持ちが見えてきます。

この敬意・恐縮の形が日本の伝統的な姿勢です。

『作法教授要項』を読み進めている内に,PCも復旧しました。

でも,気持ちが良かったので,最後まで読んでしまいました。

流れに乗って,戦前の学校の礼法の本も開きました。卒業式で校長先生が登場するタイミングが載っています。

神戸へ行ってきました。

到着して,ソフトが画面に映るかチェックしていたとき,ワイアレスマウスのUSBジャックを家に置き忘れていることに気がつきました。「マウスパッドでやるか」と思っていたら,関田先生が機転を利かせて,近所の量販店に買い込みに走ってくれました。

とても有り難かったです。

おかげで,快調にソフトを使って作法と算数の話しをすることができました。

作法の話しは,その最も重要な姿勢の話しから始まりました。

作法の話しは,その最も重要な姿勢の話しから始まりました。

「正しい椅子の座り方」です。

椅子の座り方には,本来,正しいも不正もありません。好きなように座って良いのです。

でも,椅子が日本の生活習慣に入り込んで来ると,状況が少しずつ変わってきます。「みっともない座り方」や「見事な座り方」を自然と感じてしまうからです。

そんなお国柄があるので,椅子への腰のかけ方にも,こういう姿勢が正しい姿ですと,定めるに至りました。それを記したのが『小学校作法教授要項』です。明治末期に文部省が発表した日本初の日常生活用の作法の指導要領です。これが,現在の日常作法の大元になっています。

その正しい椅子の座り方ですが,これがなかなか奥が深く,一つ一つ知っていくと,「なるほど!」と思うことの連続となります。

私の出番が終わり,一番後ろの席で次の講座を拝聴していたのですが,良い姿勢をし続けている先生が目にとまりました。

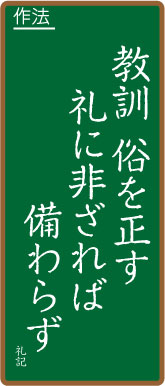

その時,フッと思い出したのが,「教訓俗を正す」です。

礼や作法を教わると,それまで何とも思わなかったことが,自分の中で実は今一歩の状態だったと思うようになります。そして,それを正そうとし始めます。

良い姿勢を続けていた先生は,自分の中に「姿勢の礼」を備え始めたのです。

美しいと感じる光景です。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)