明日,神戸へ行くので,その道中に読む本をカバンに入れました。

明日,神戸へ行くので,その道中に読む本をカバンに入れました。

今年最後の遠出ですので,道中,ゆっくり『礼記』を読んでみたくなりました。

そんな気になったのは,たまたま読み返してみた明治時代の古書『小学修身訓』に,右の一節が載っていたからです。

まあ,「修身」と書くと,すぐに「右翼」などと思う人もいるようですが,そう思うのは,修身を言葉として知っている程度だからです。

「身の修め方」ですよ。

言葉を換えれば,「よりよい生き方」です。

それを漢字で「修身」と書くと,途端に戦後アレルギー反応がでます。もう,60年以上も経っているのですが,未だにこの「戦後アレルギー」は国民的陽性を保っています。

それも無理からぬ事です。中身を勉強する機会がほとんど無いからです。学べば,「ああなるほど」「自分をもう少し高めてみたい」という気持ちになってきます。

右の一節,今風に書くと,次のようになります。

ちょっといい人は,姿勢が良くて,笑顔で,穏やかな言葉遣いをしますよ!

笑顔,言葉遣いは,世の中が接客業化している今日ですので,昔とは比べものにならないほど良い感じになっています。東京オリンピック以降,マスコミを通じて急成長したところです。残すところの姿勢も,立ち姿は皆さん実に素晴らしい姿になっています。気になると言えば,椅子に座るとちょっと弱めになるところです。でも,弱めなのがこの1点ですので,礼の歴史からみると,今の日本は非常に高度化していると言えます。

明日の神戸では,その弱めになってしまっている座る姿勢について,少しお話ししてきます。

学期末に,算数ソフトを使って大盛り上がりをしたと教えてくれたのは,関西の関田先生です。

学期末に,算数ソフトを使って大盛り上がりをしたと教えてくれたのは,関西の関田先生です。

この日曜日に,関田先生が事務局となって野口塾が開催されます。そこで,私も「算数で作法」をお話ししてきます。

算数の時間に作法を指導しましょう!という,ちょっと変わった講座ですが,算数ソフトを使っている先生でしたら,至極,当然と感じているはずです。

ソフトを使うと,子ども達のやる気が非常に高まります。

しかも,連日,この高いやる気が持続します。

やる気が高い状態というのは,勉強そのものが面白いだけでなく,先生のことが大好きになっている状態です。大好きな先生が,こんな風なクラスが良いなぁ,と思うことを子ども達に話しをしたら,その方向に子ども達は流れを作ってくれます。

そこから,各種作法がクラスの形として,次第に安定的に保たれるようになると,クラスは「立派ですね」と思われる方向に変わっていきます。

神戸では作法で30分,算数ソフトで30分ぐらい話しをする予定です。

「奇跡の算数セミナー」で,関田先生とあまりお話しできなかったので,この日はいろいろと話しをしたいと思っています。

元ジャストシステムにいらっしゃった,現在,福分堂の村岡社長から,戦前の教科書を段ボールに2箱もいただきました。

元ジャストシステムにいらっしゃった,現在,福分堂の村岡社長から,戦前の教科書を段ボールに2箱もいただきました。

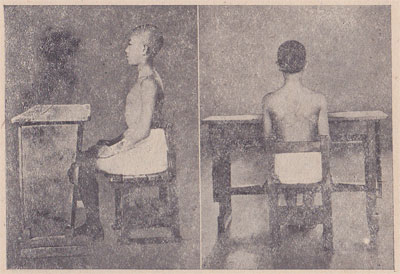

右の写真は,その中の1冊,『初等科理科 三』,つまり,小学校3年生の理科の教科書に載っていた写真です。

実に,良い姿勢ですよね。

教科書にも,「図のように,正しく腰をかけ」と出ています。

戦前には,この姿勢で座ることが正しい姿勢とされていたことが,よく分かります。

こういう姿勢のことを,森信三先生は「立腰(りつよう)」と言っていました。

「腰骨を立てる」 姿勢ということです。

立腰には10の功徳があると本に書かれたのは,九州大学医学部の教授だった池見酉次郎先生です。

1,やる気がおこる

2,集中力が出る

3,持続力がつく

4,頭脳(あたま)が冴える

5,勉強が楽しくなる

6,成績も良くなる

7,行動が俊敏になる

8,バランス感覚が鋭くなる

9,内蔵の働きがよくなる

10,スタイルが良くなる

『人間回復の医学』(創元社)

この効能は姿勢を良くしている本人の内に表れてくる効能です。

「内的効能」 とでも呼んでおきましょう。

正しい姿勢をすると,内的効能の他に,見ている人に映る自分の姿が変わってきます。

1.しっかりしている人に見える

2,心正しき立派な人に見える

これが徐々に自分に戻ってきます。

「姿勢がいいですね」というお声を頂くようになり,次第に,自分自身が

1,芯のしっかりした人になっていく

2,心正しき人になっていく

ようになるのです。

また,体と心とは密接につながっているので,写真のような正しい姿勢をしていると,悪い事を考えるのが難しくなります。首を曲げて,体も曲げる悪い姿勢をしていると,相応に悪い事を考えやすくなります。

その上,さらに,正しい姿勢をしていると,驚くべき現象が生じます。

A,一緒にいる人が良い姿勢になる

私は,打ち合わせの時も,できるだけ正しい姿勢で座るようにしています。

すると,同席の方が,だんだん良い姿勢になっていきます。

打ち合わせの途中で,姿勢の話しをちょっとしたら,その先は,相手の方もずっと良い姿勢でいようと努めてくれます。

「外的効能」が出るのです。

学校の先生が懇談会で,良い姿勢で座ったら・・・

話しの途中で,姿勢について,ちょっと話したら・・・

家でも御家庭でも,姿勢良くしようと心がける風潮が生まれてきます。

嬉しい姿が広がります。

立腰(姿勢)を意識するようにクラス実践されている先生から,とても嬉しい便りが届きました。

立腰(姿勢)を意識するようにクラス実践されている先生から,とても嬉しい便りが届きました。

姿勢の悪かった女の子達が,話す人の目を見てじっと聴けるようになったそうです。いいですね。

また,クラス全体としても,学力向上の手応えを感じているそうです。有り難い事です。

腰骨を立てる「立腰」を意識させたら,クラスが良い方向へ歩み始めたのです。

良い姿勢で授業をするだけのことですが,それで落ち着き,落ち着くので学力が上がるのです。

何とも簡単で,日本人らしくて,こういう方向性,いいですよね。

私が大事だなと思う事は,「姿勢(立腰)を意識するようになると,子ども達は落ち着く事を覚える」ということです。

何しろ,良く動くのが子どもです。じっとしていろ!と言っても,目を離すと直ぐに動き出します。

「廊下は静かに歩く」と言っても,走り出します。

勝手に動き出しているとしか思えないのが子ども達です。

心臓の鼓動が速いからと言われれば,そうなのかと思えます。

だから,落ち着かないはやむを得ないのかもしれません。

しかしながら,「教育身体学」(という学問があるだろうと思いつつ・・)的には,落ち着きがないというのは,単純に「じっとしている学習の不足」ととらえます。「ビタミンじっと」不足です。

不足があれば補います。練習をすれば良いだけのことです。

では,「じっとしてる学習」をするには,どうしたらいいのでしょう。

「良い姿勢をしましょう」と言い続ければ良いかというと,そうもいきません。子どもは動き出します。

なぜでしょう。

それは,体を固定する部位が伝わらないからです。

部位を固定するという「技」無くしては,じっとしているという「動き」は作れません。

「じっとする」というのは,「“動かない”という動き」なので,技として「部位をどうするのか」 を伝える事が基本となります。

「立腰」の優れている点は,その美しさもありますが,部位としての「腰を立る」ということを「技」として示している事です。

腰にスポットを当てて座るのですから,腰を動かすわけにはいかなくなります。

自然,腰が動かなくなり,じっとしている状態が長続きするようになります。

じっとしている姿の究極といえば,座禅があります。

腰を据えて座ります。その時,同時に,足を組み,手も組み,その形から入ります。

落ち着かざるを得ない姿勢をまず学びます。

落ち着きのない子は,手も足も動きます。

ですので,腰と同様に,手は用のない時にどこに置いておくのがよいのか。

足はどうしているのがよいのか。

「部位の形」を知識として持たせ,それを実行させることが肝要です。

教えれば,子どもにも分かります。

「じっとしている」状態を子どもが作れるようになれば,体の落ち着きが,心に広がります。

勉強への集中も高まり,学力向上へとつながっていくです。

野口芳宏先生の新刊が10月5日に発売となります。

『授業づくりの教科書 国語科授業の教科書』です。

野口先生が立腰のお話しをされるとき,必ず出てくるのが森信三先生の教えです。

野口先生からも,森先生から多いに立腰を学んで欲しいと願います。

『動きが心をつくる』

『動きが心をつくる』

体から脳に良い影響を与えるのが,姿勢であり,作法であると思っています。

そんな思いがあったので,この本の「はじめに」を読んで,「これは良い!」とビビッときました。

◆脳という中枢の存在は,抹消である四肢の活動経験の集積であって,末梢である身体なしに存在しえない。

姿勢を良くすると,なぜ脳によいのか。

その一つの解がこの本にあったのです。

◆脳は動物の進化の後半から生まれたのであって,多くの動物は脳なしで充分に生きてきたし,生きている。

生物の脳の発達という観点からも,体が与える脳への影響は,ただならぬものがありそうです。

オーソドックスに思うと,脳が体に命令をして体が動いていると思ってしまいがちですが,作法などを研究していると,体の動作が脳の意識を変えていくという現象が当たり前のように存在している事に気付きます。

脳より先に体ができていたのですから,もしかすると,姿勢などの研究は原始的なところで脳へ強い影響を与えるのではないと思えてきます。

そんなことを思って,先を読んでいたら,「姿勢が心理に及ぼす効果」「長野県伊那市の小中学校での姿勢研究」などがあり,なるほどと腑に落ちました。

子ども達のやる気が無いからあの手この手を考えるのですが,その一つの根本的対応として,「姿勢を良くする」というのがこれから先,広まっていくと思っています。

「姿勢から勉強に入る」

これが常識となる日が来るように思えています。

「体と脳の関係」は,なかなか面白いです。

amazonnで購入をするとき,定価が6930円とあり一瞬ためらいました。しかし,「疳の虫」について,真面目に書いてある本が他になく,とりあえず読んでみることにしました。

amazonnで購入をするとき,定価が6930円とあり一瞬ためらいました。しかし,「疳の虫」について,真面目に書いてある本が他になく,とりあえず読んでみることにしました。

買って良かったです。

この本を読んだだけで,一気に「疳の虫通」になれますし,「疳の虫ファン」にもなれます。

疳の虫がわいたら,虫下しを飲んだり,お灸を据えたりという対処療法も載っていますが,一貫して記されている「虫観」などといった日本人の病への見方・考え方に強く惹かれました。

病の元を「虫」という考え方をすることは,もしかしたら,実に日本的な「人間観」,「成長観」なのではないかと感じられてきます。原因が曖昧なときは,とりあえず虫にしてしまう考え方です。

自分とは違う生き物を,身体内に仮装設置する考え方です。

こういった考え方は,怪我をしたときの「痛いの痛いの飛んでいけ」というまじないにも通じています。

「痛いの」という何かしらの生き物が,怪我の部位にわいているのです。それを呪文で追い払うわけですが,これが効能大なのです。

呪文やまじないは,痛みから「気を散らす」効果と同時に,「本体は問題ない」という思考を植え付けてくれます。これが,習慣化することで,本人のしっかり度を高める方向へと向かうことができます。

子ども本体は悪くない,という見方をすることが,古来からの日本人的成長観なのだと思えています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)