事前学習法を学んでいる先生から,よく聞くのは,次の言葉です。

事前学習法を学んでいる先生から,よく聞くのは,次の言葉です。

事前学習法+SANSUソフト=非常に効果的

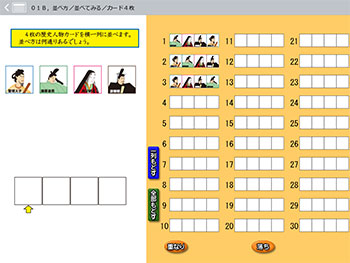

6年生の「場合の数」で,山崎敏哉先生が「事前学習法+SANSUソフト」で授業をしました。

まずは,場合の数の4つのソフトを子供達にやらせました。

その時間,20分ちょっと。

それから,教科書に入り1時間目が終了です。

今日は,2時間目が終わりました。

山崎先生の受け持っているクラスは,習熟度別の下位のグループです。

「できない」「分からない」という子が出てきてもおかしくありません。

しかし,全員が教科書の内容を理解し,表に書くことができたのです。

まさに,快挙です。

1,ソフトで,事前に算数の体験量を重ねることで,イメージがしっかり持てる。

2,把握したイメージがあるので,教科書の問題が理解でき,スムースに解ける。

若い先生が,こういうポイントを把握し,成果をあげています。

実に,すばらしいことです。

--

関連記事:

新年 明けまして おめでとうございます

皆様方の御多幸を心よりお祈り申し上げます

--

今年は,どんな年になるのでしょうね。

昨年の流れに乗っていれば,国内はもとより,海外にも算数ソフトが広がるように思えています。

新しい国名・地名もブログに登場するかもしれません。

突然,また,海外へ行くこともあり得るかもしれません。

算数ソフトの広がりと共に,次第に海外についての話を伺うことが多くなっています。

心に残っているのは,「計算ができないために金銭をごまかされる人が多い」と言うことです。

この話を聞いた時,愕然としました。

なんとしてでも,算数ソフトをそういった地域に広めたいと強く思いました。

算数ソフトを広めることで,海外の子供達の算数力を付け,不幸を減らし,平和で発展する国作りに寄与しなければならないと痛感しました。

そう思っていると,不思議と同じような志を持つ方々と出会います。

その輪が少しずつ大きく太くなっています。

今年も,流れが大きくなるよう,着実に前進していきたいと思います。

--

国内で は,算数ソフト・事前学習法・作法・本作りを大きな柱として前進していきます。

は,算数ソフト・事前学習法・作法・本作りを大きな柱として前進していきます。

特に本作りでは,お世話になった大先輩の本を出しつつ,これから伸びていく若い先生方の本も出していきたいと思っています。

今年が一層の良い年になりますよう祈りつつ,今日も朝からディレクターでプログラム三昧です。

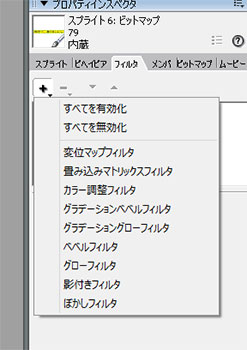

今日は,そのディレクターで思わぬ発見をしました。

画面に貼り付けた画像やテキストに装飾を簡単に施せるのです。

影を付けたり,ぼかしたり・・・

フォトショップやイラストレータでやっていましたが,この機能をちょいと使って簡単な装飾をつけることができます。

そう多くは使わないと思いますが,10年以上も使ってきたソフトでの発見なので,妙に嬉しい気持ちになりました。

-----------

関連記事:

友達の藤本浩行先生が,算数の本を出しました。

友達の藤本浩行先生が,算数の本を出しました。

『算数授業 アイデア事典』(明治図書)です。

算数のことが満載して記されていますが,学級経営,他教科の授業にも役立つ情報がたっぷり記されています。

算数だけでなく,他の事も学べる良い本です。

藤本先生とは,ここ数年,メールを使って算数の勉強を一緒にしてきました。

算数の隅々までを理解している優秀な先生です。

また,初任者指導でも優れた手腕を発揮しています。

縁あって,11年の3月に,藤本先生はさくら社から『新任教師 はじめの一歩』を出しました。原稿を読んでその取り組みに大変驚いたことを覚えています。

話の柱は「夢の実現」です。

教師という仕事は,子供達の明るい将来を創っていく,尊い仕事です。

明るい未来に向けて子供達を導く先生が,ご自身の夢を持ち,その夢を子供達に語ったら・・・。

未来が妙に輝かしく感じられてきます。

私は算数が大好きだったので,そこをどんどん進めていたら,描いていいた以上の未来になっています。

そんな大好きな算数の中から,授業での工夫について少し語りました。

私の工夫の仕方は,「教科書と子供の間をつなぐ工夫をする」ことです。

若い頃は,「中間項理論」などと呼んで,それなりに楽しんでしました。

今回は,「展開図」と「数直線」についての工夫を話しました。

嬉しかったのは,会場から「オーッ!」と,なるほど感・納得感のあるため息が出ていたことです。

お役に立っているなと,実に嬉しく思いました。

こういった工夫が元になって,算数ソフトが生まれています。

ですので,終盤で少しソフトを見ていただいたのですが,そこへの驚きもとても大きく,実にありがたいなと思いました。

--

セミナーの最後は参加者からの一言でした。

岡村先生から,算数ソフトを子供達が喜んでくれているので,DVDの目次画面に出てくる先生と記念撮影を・・・というお話をいただきました。これも一つの夢です。それを実現するように,勇気を出して話して下さいました。私は感動しつつ,一緒にカメラの前に立ちました。

きっと,岡村学級の子供達は大喜びをして,算数をますます頑張ってくれるだろうなと思っています。

愛知の佐々木先生からは,円を分割して面積の求め方を考えるソフトを使って授業をしたら,子供達がどんどん考えはじめ,ついに円の面積の公式を見つけるに至ったことを,感動的に話してくれました。

愛知の子供達のお役に立ったのだとともて嬉しい気持ちになりました。

佐々木先生とも記念撮影をしました。

大きな夢もあれば,小さな夢もあります。

子供達と共有できる夢もあります。

そんな夢の実現。大事なことだと思っています。

--

関連記事:

世の中には,面白いことがあります。

世の中には,面白いことがあります。

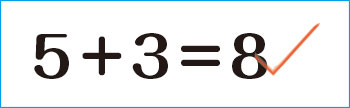

5+3の答えに,8と書いたら,ペケなのです。

これって,どういうことなのでしょう。

これがどうしてペケなのか,ちょっと考えてみるのも面白いです。

納得しやすいのは,具体例を引き出して答えるタイプです。

例えば・・・

「これは,1週間のサイクルの計算なので,7日になったら次は1日だから,答えは1になるんだよ」

十進ではなく,7になったら再び1になる循環と考えれば,8ではペケなのだと考えることができます。

そうなると,6でおしまいで7になると1に戻る循環でもペケになるので,そのような事例を考えたくなってきます。

6で循環する具体例も考えたくなります。

でも,4でおしまいで5になると1になるのはダメです。

式にすでに5が使われているからです。

考えることは,それなりに面白いのですが,上の画像,実は普通の十進法の計算なのです。

ですので,5+3=8は正しいのです。

それなのに,チェックのマークが付きます。

この1年間,算数ソフトが海外に渡りだしたので,海外の算数の情報も私の所に少し入ってきます。

一番驚いたのは,海外では「まる」(○)は使わないのです。

日本では正しい時に,先生はヒュイと「○」を書きます。

ところが,ケニヤのみならず,多くの海外の国々では「レ」(チェック)を書くのです。

日本人から見ると,一見バツに見えますが,実は「合っています」という意味になっています。

では,バツはどうなのかと尋ねたら,バツは日本と同じで「×」で表しています。

と言うことは,海外からやってきて日本語が出来なくて,テスト全問を誤答した子に「レ」を付けてテストを返したら,その子は「全部合ってた! でも,なぜ0点なの?」と思うかも知れませんね。

--

気になってくるのは,日本はなぜ「レ」を採用せず,「○」を用いるようになったのかということです。

おいおい調べてみたいと思います。

世の中,知らないことばかりです。勉強することは山のようにありますね。ありがたいことです。

------------

関連記事:

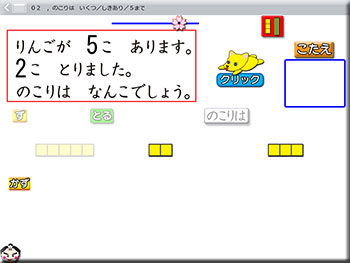

とても嬉しいメールを村井先生からいただきました。

とても嬉しいメールを村井先生からいただきました。

特別支援学級のAさんが,「6-3」をすっと出来るようになったのです!!

Aさんは,書いた○を手がかりにして,ひき算をしていました。

それが,算数ソフトを使って,グイッと楽しんだら,なんと手がかりの○無しで出来るようになりました。

こういうお知らせ,本当に嬉しいです!

Aさんは,言葉が出ないお子さんなのだそうです。

算数の学び初めに,言葉が出ないというのは,かなり厳しい状況となります。

入門期の算数は,具体物と数詞とを同じと認識する力を付けます。「△△△」が「3」と同じだとみなす力です。

この「△△△」と「3」は,実は直接には結びつきません。

間に,「さん」という数唱(音声)が必要なのです。

「△△△」も「さん」。

「3」も「さん」。

どちらも「さん」だから,「△△△」と「3」は同じと認識していきます。

言葉が出ないお子さんは,聞き取りも弱くなっています。

「△△△」と「3」をつなぐ大切な役割を果たす,音声の「さん」が普通の子のようには頭を通りません。

結果的に理解が遅れ,この子には算数は無理かも知れないという思いが湧いてきます。

でも,メールを下さった村井先生は,あきらめるような先生ではありません。

機会を生かして,少しでも・・・と取り組んでいます。

そうしたら,「6-3」が分かるようになったのです。

もしかしたら,Aさんの頭の中に算数の論理が生成されはじめたかもしれません。

そうしたら,北海道の渥美先生が指導されたあっちゃんのように,かけ算九九も習得できるようになるかもしれません。

ハッキリ分かっていることは,何回も何回も大量にひき算を体験したら,出来た!と言うことです。

「楽しむ」「動きを見る」「大量に繰り返す」

これが特別支援の子にとって大切な取り組み方なのかも知れません。

--

明日は野口先生と忘年会です。楽しみです。

そうして,翌日は八王子で事前学習法セミナーです。こちらも楽しみです。

------------------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)