算数ソフトのことで,カンボジアのシェムリアップへ行くことになっています。

算数ソフトのことで,カンボジアのシェムリアップへ行くことになっています。

飛行機はタイのバンコクで乗り換えて,シェムリアップへと向かいます。

私はてっきりシェムリアップの方々とお会いしてお話をするだけだと思っていました。

でも,今回の話は最初から2カ所へ行くことになっていました。

行き先はシェムリアップと,もう一カ所。

そのもう一カ所の候補地はカンボジアの首都のプノンペンとタイのバンコクです。

大学の先生が今回はどちらに行った方がいいかを検討してくださってあり,

タイのバンコクへ行くことになっていました。

カンボジアでもタイでも,いろいろな方々とお会いすることになっています。

愛用のコンパクトカメラでお会いした方々との記念撮影をして,帰ってこようと思っています。

私が迷子にならないように,携帯番号を交換しました。

私の番号を090-3・・・と言ったら,大学の先生が「090のあと3から始まるのは古くから使われている番号ですよ」と話してくれ,そうなんだと驚きました。

カンボジアもタイも,いつ行っても夏のような地域だそうです。

念のために,虫除けの塗れティッシュのようなものを買いました。

----------

関連記事:

今日も嬉しいお話です。

今日も嬉しいお話です。

『特別支援教育対応 さんすうセット』が年末にお目見えします。

このソフト,なかなかすごいです。

新作のソフトが20本以上も入っています。

この新作が小気味良いのです。

たとえば,「13」や「18」のような数の表現が,妙に面白く,あっという間に表記の概念が頭に入ります。

お金のソフトも入っています。

お金のソフトは,非常に凝った作りをしています。

この「さんすうセット」を,特別支援級の指導という立場から監修してくださったのは上原淑枝先生です。

打ち合わせをしている時に,上原先生から,「こういうお金のソフトがあるといいですね」とお話をいただき,新しく作りました。ですので,非常に良いソフトに仕上がっています。

これ以外に,クラウドに入っている1446本から,特別支援級のお子さんに,「これは使わせたいね!」という観点で,100本以上のソフトを選んでいただきました。

選んでいただいたソフトを,特別支援のお子さんが少しでも扱いやすいように,微妙なところをチェンジアップしてます。

これも『と区別支援教育対応 さんすうセット』の中に入っています。

パッケージもかわいらしく,発売されるのが今から楽しみです。

このソフトのカタログ,教販を通じて各学校に配られます。

早い地域は,そろそろ配布されていると思います。

教販のカタログが学校にありましたら,ちょっと見てくださいね。

監修してくださった上原淑枝先生の御著書を御紹介します。

『「上原式ゆび計算」で楽しいかず・計算学習』

『「上原式手サイン」で楽しい読み書き学習』

『特別支援教育 ステップ学習プログラム〈1〉子どもの生活力が育つ「金銭」指導のアイデア (〈特別支援教育〉ステップ学習プログラム 1)』

『子どもにぴったり! 「数と数字・計算」指導のアイデア (〈特別支援教育〉ステップ学習プログラム) 』

『特別支援教育 学級担任が手軽にすぐ使える授業アイデア集 (ネットワーク双書) 』

関連記事:

会場の確保が出来たので,11月22日(土)の午後,算数ソフトのセミナーを開催します。

お話下さるのは,算数ソフト活用の名人・達人の先生方です。

目下,工藤先生,佐藤先生,中嶋先生と私の4名です。

まだ,お一人お二人,増えるかもしれません。

募集は,15名前後。

アットホームなセミナーになります。

工藤先生,佐藤先生,中嶋先生には,実践的なお話をたっぷりしていただきます。

大いに勉強になるので,算数ソフトを使っている先生,ぜひ,お越し下さい。

私の話は,たぶんカンボジア報告です。

こういう世界に関心のある方も足をお運び下さい。

会場は,東京の水道橋,「別館 内海」です。

会場は,東京の水道橋,「別館 内海」です。

13日か14日頃には要項をお伝えできる予定です。

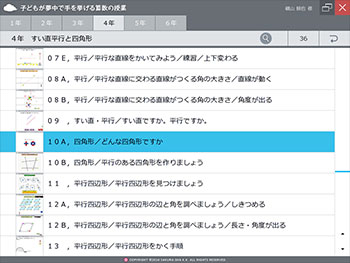

セミナーで使う算数ソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』です。

学年毎の目次。

単元毎の目次。

それぞれのソフトタイトルの左には,ソフト画面が付いています。

ソフト画面を見れば,一度勉強したソフトかどうか,パッと分かります。

目次+画像。

これがとても使いやすいと,評判です。

目次画面を見せると,子ども達も,「10Aが楽しそう」「13もやってみたい」と思わず声が出てしまいます。

これはまさにやる気の表れです。

このやる気,教える教師にとっては,非常にうれしいですよね。

算数ソフトのセミナーでは,一層良い使い方が提案されます。

楽しみです。

--

関連記事:

3年生であまりのあるわり算を学習します。

その学習の一つに,わる数とあまりの関係があります。

わる数 > あまり

こういう関係があることを,子ども達にもしっかり理解してもらいます。

このような2つの数の関係は,たし算・ひき算・かけ算では,取り立てて教えることはありません。たし算で「たす数<答え」という学習は特別にはしないということです。

あまりのあるわり算で,2つの数の関係(わる数>あまり)を教えるのは,答えのミスを減らすためです。

16÷3=5あまり1 です。

これを,ちょっとした手違いで,16÷3=4あまり4 としてしまうこともあります。

教わった確かめ算をすると,3×4+4=16となり,確かめもあっています。

しかし,「4あまり4」では,×です。

あまりの4が,まだ3で割れるからです。

わり算をするということは,「もう,これ以上割れないよね」という所まで行うのがルールになっています。

このルール,あまりの無いわり算(割り切れるわり算)の時には,ほとんど自覚されません。

かけ算九九の裏返しで,エイッと答えが出るからです。

わり算はかけ算をちょっと応用した程度の計算と思い,まずは一安心します。

しかし,続けて,次なるわり算,あまりのあるわり算が登場します。

ここで,新たなルール,「もうこれ以上割れないね,という所まで割る」がでてきます。

他の計算には無い新型ルールです。

これになじむのは,なかなか大変です。

この「これ以上割れないところまで割る」というルールをしっかり自覚してもらうために,わる数とあまりの関係を知ってもらうのです。

「あまりは,わる数より小さいんだよ」

「あまりは,わる数より小さいんだよ」

「わる数より,あまりが大きくなったら,まだ割れるって事だよ」

こう説明して,すっと分かる子もいます。

でも,分かって欲しい子は,なかなか分かってくれません。

言葉として伝わるのですが,「そうなんだ」という腑に落ちる所までなかなかたどり着かないのです。

わる数とあまりの一覧を見る経験が不足しているのです。

ソフト画像のように,わり算の式を並べると,あまりは1から順に数が大きくなっていると,すぐにわかります。

でも,途中まで大きくなると,突然,あまりは無くなり,また,1から順に大きくなります。

この様子を見ていくと,「÷5」のときは「4まで」,「÷8」のときは「7まで」,とその規則性に気がついてきます。

「÷3」のときは?

「÷9」のときは?

こうやって,複数のわる数の場合を見ていくことで,ようようにして,わる数とあまりの関係が把握できてきます。

「急がば,回れ」です。

言葉であっさりすまそうとするのは,急いでいる学習です。

中身がしっかりと伝わらないので,「そうなんだ」と腑に落ちない子が出てきます。

いろいろな場合を具体的に示していくことが,着実な歩みになります。

--

今回のソフトは,算数クラウドの「3年→わり算(2)あまりのあるわり算→04,わる数とあまり」です。

2の段~9の段までそろっているので,途中まで見ていく内に,みんな分かるようになったと,嬉しいお知らせを受けたことがあります。

クラウドをお使いの先生,ぜひ,子ども達に見せてあげてくださいね。

--

★3年生のわり算,算数ソフトで教室中が大盛況!

関連記事:

Nママから,また,話を聞くことが出来ました。

Nママから,また,話を聞くことが出来ました。

入学前のお子さんに,算数クラウドを少しずつ使わせています。

クラウドを見せたら,お子さんは「6年生のをやりたい」と言い出したそうです。

こういう気持ちが素直な学習の気持ちです。

どの学年を教えていても,「これは上の学年の内容だよ」と言うと,子ども達はとても燃えてきます。

この気持ちをぐっと抑えさせて,3年生の棒グラフのソフトを見せたそうです。

棒グラフのソフトの1番目は「01A,ふく習/表とグラフ」です。

2年生で習ったグラフをまず復習するところから,3年の棒グラフはスタートしています。

このソフトを見たお子さん。

最初はとまどっていましたが,○がどこまでつくか,すぐに分かるようになったそうです。

グラフの縦軸の意味合いが,つかめたのですね。

棒グラフは,数直線を複数並べた物ととらえることが出来ます。

ですので,同時に数直線の理解も進んだことになります。

入学前から,算数的体験を重ねるのですから,入学する頃がたのしみです。

--

★3年生の棒グラフ,これがわからないと全滅

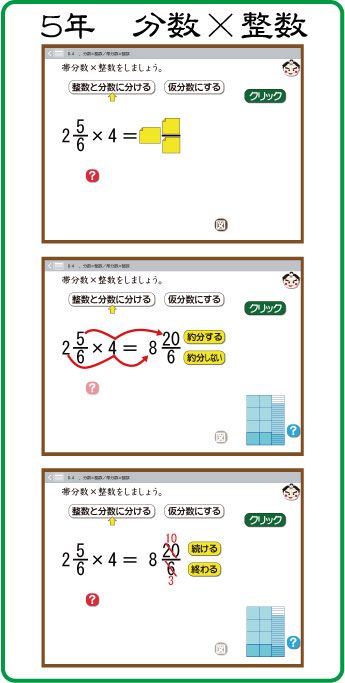

5年生の「分数×整数」の中の,「帯分数×整数」のソフトです。

5年生の「分数×整数」の中の,「帯分数×整数」のソフトです。

2通りの学習が出来るようになっています。

1,整数と分数に分けた後,かけ算をする。

2,わられる数を仮分数にした後,かけ算をする。

右の画面は,1の方です。

黄色カバーをクリックすると,「とりあえずの答え」が出てきます。

でも,何と何をかけたのか,今ひとつ分からないことがあってはいけないので,押さえで,赤矢印が出るようになっています。

とりあえずの答えを見ると,約分をするかどうか,尋ねられます。

「約分をした方がいい」と思えば,「約分する」をクリック。

「約分は不要」と思えば,「約分しない」をクリックします。

なんで,このような選択ボタンを付けたのかと言いますと,意外と出来ないからです。

すでに約分を習っているので,そんなに間違えないだろうと思うのですが,そうでもないのです。

=の右に数を書くと,緊張感がとぎれるのでしょうか。

「もう終わった」と思わないで,緊張感を持って,とりあえずの答えに対応する力をつけてその特訓が,このソフトで出来ます。

さらに,約分した後には,これでおしまいにするのか,まだ,何かするのか尋ねてきます。

「まだ何かする」と思えば,「続ける」をクリック。

「もうおしまい」と思えば,「終わる」をクリックします。

こういう微細なところを,何度も繰り返し学習できるので,とりあえずの答えの処理になじむことが出来ます。

重要なことは,この「なじむ」ことです。

何になじむかというと,「約分」や「仮分数→帯分数」という処理になじむことです。

何しろ,たいていの場合,=の右に数を書いたら,それでおしまいです。

そういう経験を1年の時からたっぷり積んできています。

分数の計算でも,その感覚に包まれることがあっても,致し方ないことです。

これまでの体験に負けないほどに,「約分」「仮分数→帯分数」処理経験が必要なのです。

それが,このソフトでは,簡単に体験できます。

--

この選択場面の設置は,奥田先生や藤本先生からの声をいただいて作りました。

たくさんの子が救われていると思うと,感謝の気持ちで一杯です。

このソフトは,算数クラウドの「5年→分数×整数,分数÷整数→04,分数×整数/帯分数×整数」のソフトです。

「桃太郎」ボタンをクリックすると,ひたすら計算をする特訓場面になります。

楽しいソフトです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)