青森の工藤先生が,野口塾で算数ソフトをご紹介下さいました。

青森の工藤先生が,野口塾で算数ソフトをご紹介下さいました。

その詳細がわかりました。

紹介したタイトルは,「算数三大アイテム」です。

1,4年 わり算 「スイートポテト」

2,4年 がい数 「四捨五入ヘビ君」

3,5年 小数のかけ算 「小数点イカ」

どれも,傑作のソフトです。

その中の「スイートポテト」について,少しお話ししましょう。

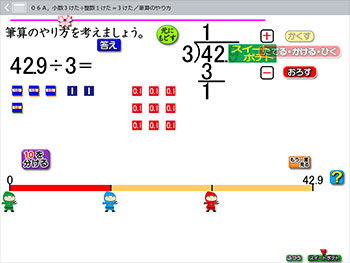

まず,「42.9÷3=」を計算するとします。

普通に計算したのでは,計算ミスをしてしまいます。

手堅く計算する方法として,「筆算」が行われていますので,まずは,筆算のやり方を学習します。

「筆算」をするとき,計算としてすぐに使わない部分に,紙を乗せて,今計算するところに注目しやすくします。

「筆算」をするとき,計算としてすぐに使わない部分に,紙を乗せて,今計算するところに注目しやすくします。

この目隠しは,教育界から生まれた画期的なアイデアです。

その目隠しの紙に,算数「通」の先生方は,「スイートポテト」と書きます。なぜ,書くのでしょうか。

目隠しの紙をかぶせたら,この先は,「たてる → かける → ひく → おろす」のアルゴリズムを繰り返します。

このアルゴリズムは,私が小学校の教員になった頃には,既に言われていて,水道方式の研究をされていた先生方から普及したような印象を持っています。

「スイートポテト」は,このアルゴリズムをさらに取っつきやすくした工夫です。

「4÷3」の計算が終わると,隠し紙をずらします。

「4÷3」の計算が終わると,隠し紙をずらします。

この「ずらす」時に,音がします。

その音が,「すいーっと」なのなです。

続いて,「2」をおろします。

この「おろす」時にも,音がします。

その音が,「ぽてっと」なのです。

「すいーっと」ずらして,「ぽてっと」落ちる。

だから,「スイートポテト」なのです。

アルゴリズムは,「たてる」「かける」など,機能を連続的に示した方法です。

この方法,とっても大事なのは誰も疑う余地はありません。

ただ,難点として,取っつきにくさがありました。

このアルゴリズムを暗記するのに難儀をする子がいるのです。

その難儀をする子も,「スイートポテト」だと,おもしろがります。

「おもしろがっているときは,頭の吸収力が高まっている」ときです。

そのときに,アルゴリズムも教えておくと,「ははーあん,そういことか」と納得しやすくなります。

「スイートポテト」は大笑いしてしまうので,単なる面白いアイデアととらえられやすいですが,筆算のアルゴリズムを一歩前進させた歴史的な方法でもあるのです。

「スイートポテト」を子ども達に教えたら,筆算が全員満点だったという報告も,昔聞いたことがあります。

このスイートポテトのソフトは,算数のクラウドの中に入っています。

青森の野口塾で,工藤先生が算数ソフトをご紹介下さいました。初めてソフトを見る方もいたようで,大好評だったそうです。

青森の野口塾で,工藤先生が算数ソフトをご紹介下さいました。初めてソフトを見る方もいたようで,大好評だったそうです。

どのソフトが選ばれて紹介されたのかわかりませんが,この折れ線グラフのソフトも実に面白く勉強になります。

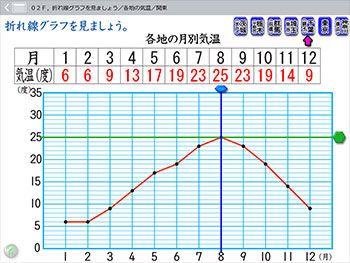

このソフトは関東地方の月別の平均気温が「表」と「折れ線グラフ」で示されています。

「表」の良さは,パッと見て,平均気温が何度なのかすぐにわかることです。

「グラフ」の良さは,その温度の変わり方が見た目ですぐにわかることです。

こういう両方の良さを理解しつつ,さらに,「表」と「グラフ」のつながりを学びます。

そんなときに,ひょいと使えるのが,「縦のバー」と「横のバー」です。

これをマウスで動かすことで,折れ線と縦軸・横軸とのつながりがスッキリつかめます。

一つの点の縦軸と横軸を数字で把握した物が,表に出ている数なのです。

--

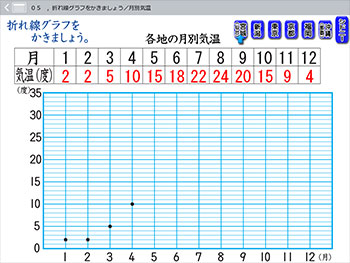

そうして,折れ線グラフを作る段になったら,こちらのソフトですね。

そうして,折れ線グラフを作る段になったら,こちらのソフトですね。

表を見て,グラフ内に点を打っていきます。マウスでクリックです!

全部の点を打ち終わると,「線を引く」ボタンが登場します。クリックすると,線が引かれていきます。

ソフトで練習して,それから教科書の問題に取り組むと,取り組みはスムースになりますね。

8月10日(日)の11:00~11:30。

8月10日(日)の11:00~11:30。

スクーの「横山験也の算数の授業 第2回」のやり直し放送があります。

前回,途中で音が切れてしまい,ご迷惑をおかけいたしました。

今度は,大丈夫とのことで,10日の日曜日に,再度チャレンジすることになりました。

内容は,以下の5項目です。

--

◆04 分母、分子から古代中国を覗く

「分母」「分子」という言葉は説明しづらい言葉です。そこをどう伝えるか。納得の理屈がわかります。同時に、「分母」「分子」の言葉から想定され る中国古代文化の一端を覗いてみます。

◆05 世阿弥も分数を活用していた

能を大成した世阿弥は分数を使って指導していました。その指導は現代にも通じる「わかりやすく伝える」秘訣でもありました。

◆06 形式分数ってご存じですか

戦前の小学校の先生は、真分数・仮分数・帯分数の他に、「形式分数」も知っていました。形ばかりの分数ということですが、どんな分数でしょう。

◆07 帯分数の読み方は戦後変わった

分数の読み方は日本全国、老若男女、同じ……。と思いきや、帯分数だけは、戦後、読み方が変わり、混同して使われていました。なぜいきなり変えたのでしょうか。

◆08 日本最古の分数は神社への勅(みことのり)

日本国内の分数の記録は意外と古く、日本書紀にすでに記されています。分数を使って、神社にどんな勅が出たのでしょうか。

--

04は,前回,お話ししたのですが,改めてまた話します。

どうぞ,お楽しみに!

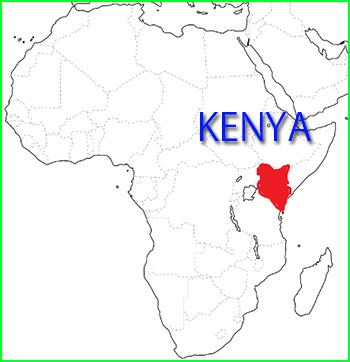

算数ソフトが,アフリカに上陸しそうです。

算数ソフトが,アフリカに上陸しそうです。

ケニヤの教育系の企業の方からメールが届き,来週開催されるKEPSHA Annual Delegates Meetingという場で,算数ソフトがお披露目されるそうです。

このKEPSHA Annual Delegates Meetingですが,ケニヤの初等教育の校長先生が集まる会だそうです。

ケニヤには,約2万人もの校長先生がいます。

それだけの数の小学校があるということです。

そんなに集まったら,身動きとれなくなるような・・・そんな気がします。

たくさんの校長先生が集うのですが,それだけではなく,副大統領や教育大臣も出席するそうです。

どうも,国を挙げての教育の会のようです。

その巨大な会に,算数ソフトが登場すると,現地の方から連絡が来ました。

校長先生方が,「オオーッ!」と思ってくれたら,嬉しいです。

ソフトを開発し始めた頃から,いつかはアフリカの子ども達にこのソフトの面白さを届けたいと思っていました。

その夢が,ケニヤで実現しそうです。

嬉しいです。

大分県の幼稚園の先生方に算数ソフトをいくつかご覧いただきました。

大分県の幼稚園の先生方に算数ソフトをいくつかご覧いただきました。

その中のいくつかは,初公開のソフトがありました。

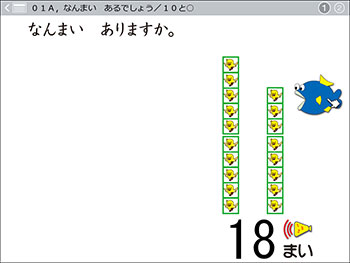

右のソフトもその一つです。

11~20までの数に慣れ親しんでもらうソフトです。

カードが縦に並んでいます。

「18まい」と書いてある所に,ラッパのマークがあります。

これをクリックしたら,会場が爆笑でした。

同時に,「納得!」でした。

その後で,少し解説をしました。

解説はさらっとしていますが,算数の根っこの部分を含んでいるので,幼稚園の先生方もなるほどという感じで聞いてくださいました。

このソフトも,クラウドで使えるように,検討中です。

--

土曜日は,東京で開催される野口塾に参加してきます。

私は,「作法の教育」をお話しします。

話の流れに寄りますが,ちょっと変わった話ができるかもしれません。

・喜びの拍手のすすめ

・正しい怨みのはらし方

この話を聞いたからと言って,何か大きな変化が生じるかというとは,そういうことは起こりません。

ただ,知っていると,なんか良い感じになります。

知ってて良かったと思える日も来るかもしれません。

そういう話です。

--

大 分の古城校長先生のお計らいで,たくさんの幼稚園の先生方の前でお話をすることができました。

分の古城校長先生のお計らいで,たくさんの幼稚園の先生方の前でお話をすることができました。

前日に,古城校長先生と一献傾けました。

幼稚園の工藤先生,是永先生,芦刈先生もご一緒で,ディズニーランドや赤ちょうちんなど,あれこれ楽しい話題で盛り上がりました。

途中,工藤先生を中心とした幼稚園での実践談に耳を傾けました。小学校とは視点がちがい,大いに勉強になった次第です。

当日は,「幼児期に必要な算数の概念と礼儀作法」の話をしました。

算数では,「指折り数える」ことを幼稚園の先生もご指導されていますが,この中に「習慣は第二の天性」という大事な要素が含まれていることを話しましました。

実際に指を折ってもらい,先生方が会得している「第二の天性」を体感していただきました。

かなり,高いレベルで納得をしてくださっていました。

こういう「第二の天性」が連続的に起こっているのが算数なのです。

そういう大きな流れのところまではお話ししたかったのですが,それには具体をもっと出さないとならず,とてもそこまでは語れませんでした。「第二の天性」というのは,見方を変えると「否定の否定」となります。

また,算数の力の分かれ目は,「数詞・数唱・物」の3つを同時に示せるかどうかにかかっていることを話しました。

この考え方は,算数ソフトという新しい教材の出現により,かなり明確になったところです。

途中から,作法の話をしました。

割り箸を使って,箸の取り方・置き方をやったら,9割ぐらいの先生がきちんとできていて,こちらがびっくりしました。

幼稚園の先生は,基本的作法の達人集団と感じた次第です。

--

壇上から先生方を見ていて,さすがだなぁと思ったのは,メモをどんどんとっていることでした。

後で,古城校長先生に聞いたら,エプロンのポケットにはメモ帳が入っていて,そこに随時メモをとるのが,大分の幼稚園の先生方なのだそうです。

平素のメモ力が,こういう場でも自然と出ているのだそうで,この気風に脱帽しました。

--

是永先生が,車に温泉グッズを入れていると言っていたのが印象的で,当日の控え室でそんなことを話したら,「私も入れている」と言われ,これまた驚きました。

--

工藤先生から聞いた「しんけん」という大分方言。「しんけん雨が降っている」と使います。「たくさん」と意味だそうで,それを公演中に話を交えたら,「そうです」という雰囲気になりました。「しんけん驚きました」となりました。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)