火曜日に大分県の幼稚園の先生方の研修会があり,そこでお話をしてきます。

「県幼会夏期講習会」と呼ばれている研修会で,県内の国公立幼稚園の先生方を中心に100名以上が集まります。

私の演題は,「幼児期に必要な算数の概念と礼儀作法」です。

演題通り,算数から入り,作法で終わる予定です。

今日は,その準備をしていました。

算数では算数ソフトを使います。

作法では,割り箸を使う予定です。

当日,私はステージの上で話すそうです。

得意の机間巡視ができません。

スクーのように,淡々と話し進める感じになりそうです。

材料がそろっていると,淡々と話しても,机間巡視をしても,どっちでも楽しい雰囲気になります。

夏の暑さを吹き飛ばす,講習会になればと願っています。

--

スクーですが,「横山験也の算数の授業 第2回」に,「受けたい!」をクリックした方が,42名になっています。

ありがたいです。

1回目もなかなか面白かったですが,2回目もかなり良い感じになると思っています。

27日(日)の午後11時,お時間のある先生,ネットでご覧ください。無料です。

--

話は変わりますが,宇佐美寛先生の『私の作文教育』がアマゾンですごいです。

話は変わりますが,宇佐美寛先生の『私の作文教育』がアマゾンですごいです。

今見たら,1365位でした。

表紙もすごいですが,中身はもっとすごいです。

宇佐美先生の『私の作文教育』が,御茶ノ水駅近くにある「日本製紙グループ お茶の水ペーパーギャラリー」に展示されました。

夏休み中に,行ってみたいと思っています。

『私の作文教育』,8月2日の『道徳のチカラ』のイベントでも販売になる予定です。

この夏は,宇佐美先生と共に熱くなりそうです!

まだの先生,是非お読みください。

3年生のTTを担当している,A先生からびっくりニュースが届きました。

市販テストの算数,1学期,「全単元,全員100点!」だったそうです。

この先生,20代の先生です。

20代でも算数ソフトを使いこなすと,こういうことも起こりえるのですね。

こういうすばらしい成果でてくると,その次には,「A式_指導法」を知りたいと思う人が出てきます。

A先生の通りにはできませんが,大筋のやり方がわかれば,どの子も90点はとれるよね,というぐらいの指導法だったら,知りたくなりますよね。

算数ソフトをこう使えば,誰でも簡単に学力をアップできる!

そんな指導法が誕生すると,その先は,ミラクルな世界へとつながります。

A先生は,きっと,このミラクルな世界までいっしょに突き進むのかもしれないと思っています。

ところで,A先生。8月2日(土),広島の福山市で「第22学 教師力向上セミナー」に参加します。

こくちーずには,申し込みした人が3名とでています。

3人中の1人が,A先生だったのです。

この熱意!実に,感動的です。

広島の夜,A先生にミラクルな世界をちょっと語ろうかと思います。

算数ソフトを使って,成果を上げている先生。

もし,広島が近ければ,ぜひセミナーにお越しください。

そうして,先生の成果や,ソフトの指導法を聴かせてください。

--

この頃,算数ソフトに関連した嬉しいプロジェクトが続々と企画されています。

それが大きな流れになったら,その嬉しい影響が,「ICT算数研究会」や「事前学習法研究会」に波及していくものと思っています。

掘り出し物があり,神田の古本屋へ行きました。

掘り出し物があり,神田の古本屋へ行きました。

古本屋といっても,お店を開いてはいません。

普段は事務所なので,電話をしてから行くのがお約束になっています。

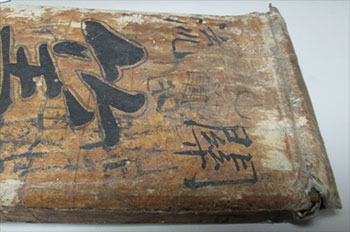

その古本屋に,明治7年のそろばんが入荷したので,それを見に行きました。

古本屋に入って,「以前,~~を購入した,横山です。その節は・・・」とご挨拶をしたら,覚えていてくれて,しばし,楽しく歓談しました。

目的のそろばんは,机の上に準備してくれていたので,すぐに拝見できました。

そろばんの入れ物が,箱でなく,紙袋でした。

箱に入ったそろばんは,時々,見かけます。

でも,紙のケースは始めてみました。

箱は残りやすいですが,紙は残りにくいのです。

これで,ポイントアップ!

ケースには,堂々たる筆運びで「関流」と記されています。

落書きもいっぱいありますが,これもポイントアップ!

関流は,江戸時代の和算の最大流派で,西洋の数学を一部超えるほどにまで発展した,日本の誇れる数学団体です。

中からそろばんを出すと,そろばんの材質がイマイチです。

もう少し良い材質を使ってほしいと思いましたが,イマイチの材質と言うことは,実用本位のそろばんだったということになります。そうは思いましたが,ちょっと減点です。

でも,よく考えると,私には木の材質を見る力がありません。何となく,イマイチと思っただけで,実際にはいい材質なのかもしれません。まあ,どちらでもいいですが・・・。

梁は見事です。書かれている文字が欠けることなく全部そろっていました。

ポイントアップです。

さらに,側面をよくよく見ると,そこに,かすれつつも「関氏」と墨で書かれています。

ポイントアップです。

これで,入れ物とそろばんが一致しました。

この手の物が次に私の目に触れるのは,ずいぶん先になるだろうと,そういうポイントもかさみ,購入することにしました。

いつものように,「お値引きしていただけますでしょうか」とお願いし,購入しました。

---

帰りの電車で,『中国の数学』を読みつつ,楽しい気分になりました。そろばんについて書いてあるところを,偶然,読み進めたからです。

帰りの電車で,『中国の数学』を読みつつ,楽しい気分になりました。そろばんについて書いてあるところを,偶然,読み進めたからです。

『中国の数学』は,家のどこかにあるはずなのですが,見つからず,改めて購入しました。

きっと何年かしたら,本棚に2冊並ぶと思います。

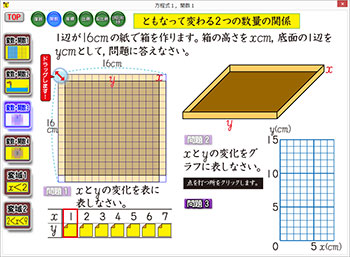

中学の奥田先生が数学のソフトを使って授業をされています。

中学の奥田先生が数学のソフトを使って授業をされています。

その様子を教えていただきました。

それによると,先日行った授業では,授業の前半20分間で数学ソフトを見せたそうです。

そうしたら,予定していた授業の90%がすんでしまったそうです。

しかも,ソフトの操作は生徒に任せるという,とっても簡単な方法です。

使うタイミングを2回指示した他は,スムーズに進んだそうです。

右の画面が,奥田先生が使ったソフトです。

教えるのに,ちょっとややこしいところです。

そんなところなのですが,奥田学級では快適に学習が進みました。

--

ソフト活用の名人,奥田先生の名言があります。

「ソフトの画面は記憶に残る」

この名言の背景をお話しします。

教材研究中に,不思議な現象に奥田先生は気がつきました。

A。教科書を先に見てから,ソフトを見る。

結果:ソフトを見ているときに,教科書の内容は思い出せない。

B。ソフトを見てから,教科書見る。

結果:教科書を見ているときに,ソフト画面が頭に浮かんでくる。

これが,「ソフトの画面は記憶に残る」の名言となりました。

今,「事前学習法」が盛り上がっています。

算数では,奥田先生のBタイプで授業をしたら,高いレベルで算数の内容が頭に残ることになります。

「事前学習法」の研究にも,奥田先生の成果は重要な働きをしてくれます。

実に,ありがたいです。

奥田先生は,授業で使ったプリントをネットにアップしてくれています。

関心のある先生,是非,ご覧ください。

ttp://www.geocities.jp/y_okkuu/2014/0715-3.pdf

また,コメントの入ったものは,↓にアップされています。

http://www.geocities.jp/y_okkuu/2008/teian/132.html

こちらは、20日に編集予定だそうです。

私のことを「横ちゃん」と呼んでいる社長さんの会社が出した数学の学習を効果的に行う本『苦手でも あきらめない 数学』です。

私のことを「横ちゃん」と呼んでいる社長さんの会社が出した数学の学習を効果的に行う本『苦手でも あきらめない 数学』です。

もちろん,受験数学です。

私のテリトリーでは無いのですが,いつか高校数学にもソフトで迫っていきたいので,興味津々で読みました。

「はじめに」のしょっぱなから,グッドでした。

数学苦手の原因が出ています。

なんと,「授業がわからない」です。

この本の後半にも書いてありますが,数学は積み上げの教科です。

小学校・中学校の9年分のツケがたまっていたら,背伸びしたって,こつこつと積み上げてきた子の高さには届きません。

だからといって,その現状で嘆いていても始まりません。

そこから,授業がわかるようにするには・・・となります。

面白いのは,考えるのではなく,「手を動かして」伸びていくというのです。

中を読んでいくと,その理由がよくわかります。

そこを私風に書くと,「図にしろ,式にしろ,リアルに書く」。すると,「それが頭に染みこんで・・・」となるのです。

手での書き込みの多数の事例を見て,「なるほど」と思いました。

さらに,さすがだなと思ったのは,「5分考えても解き方がわからなかった,解答を見なさい」というのです。

これ,まさに極意です。

知らないことは解けないのが普通です。

解けるようにするには,知ることです。知るには,答えを見て考えの道筋を把握することです。

大いに納得をしました。

この本には,数学の事例がたくさん出てきます。

ですが,そこがわからなくても,この本は落ちこぼれた子へどうアプローチし,何をレッスンすればいいのか,わかりやすく書かれています。

気になる子が教室にいる先生,夏休みにこの本を読んでみるのも良いと思います。

ところで,今の算数はソフトが登場したので,高校の数学より学習が進歩しています。

教科書を見る前にソフトを見ておけば,それでグッドになります。

理解がどんどん進み,自力での学習が進められるほどになります。

そこに,この本に書いてある「手を使う図式のノウハウ」を子ども達に伝授したら,どうなるでしょう。

伸びの大きい子が育つように思います。

大いに勉強になった一冊です!

--

スクーで「横山験也の算数の授業」を「受けたい!」という方が11名になりました。楽しみです。

第5回教育の原点セミナーは,9月6日です。私は発表しませんが,なかなか良い感じです。

スクー の第2時限目が公開されました!

の第2時限目が公開されました!

27日(日)午前11時から,30分間です。

今回のタイトルは,長いです!

--

分数の「1か9分の8」って「1」なの?「1にちかい数」なの?

意外と知らない算数に隠された秘密 2限目「まだある分数の秘密」

--

それで,お話をする内容は,以下の通りです。

結構,濃いですね。

◆04 分母、分子から古代中国を覗く

「分母」「分子」という言葉は説明しづらい言葉です。そこをどう伝えるか。納得の理屈がわかります。同時に、「分母」「分子」の言葉から想定され る中国古代文化の一端を覗いてみます。

◆05 世阿弥も分数を活用していた

能を大成した世阿弥は分数を使って指導していました。その指導は現代にも通じる「わかりやすく伝える」秘訣でもありました。

◆06 形式分数ってご存じですか

戦前の小学校の先生は、真分数・仮分数・帯分数の他に、「形式分数」も知っていました。形ばかりの分数ということですが、どんな分数でしょう。

◆07 帯分数の読み方は戦後変わった

分数の読み方は日本全国、老若男女、同じ……。と思いきや、帯分数だけは、戦後、読み方が変わり、混同して使われていました。なぜいきなり変えたのでしょうか。

◆08 日本最古の分数は神社への勅(みことのり)

日本国内の分数の記録は意外と古く、日本書紀にすでに記されています。分数を使って、神社にどんな勅が出たのでしょうか。

--

楽しみです。

今,「受けたい!」が,6名です。

前回,126名の方々が視聴してくださったので,今回もそれぐらいの「受けたい!」数がでれば,良いかなと思っています。

このスクーの途中で,「JI法」を少しお話しします。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)