チーム算数で,話しをし忘れたことがありました。

チーム算数で,話しをし忘れたことがありました。

かけ算の筆算の話しです。

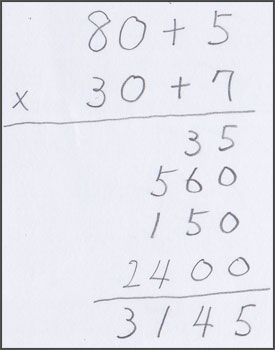

「85×37」を,右のように筆算したら,面白いでしょうね。

5×7

80×7

5×30

80×30

と,このように分解して計算するのですから,ちょっと面倒なやり方です。

でも,筆算の仕組みが実に良く示されています。

「2桁のかけ算はどうやるとできるのか」というような,問題解決の授業で,このような解答を出す子がいたら,グイッとうれしさが急上昇しますね。

多いにほめたくなります。

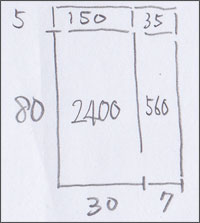

こういう筆算を説明するには,やっぱり図が必要です。

面積の図です。

面積図が理解できると,こういった計算の意味も分かり,(8X+5)(3X+7)の計算のやり方も,特に,難解には思わなくなるのではないかと思えています。

面積図が理解できると,こういった計算の意味も分かり,(8X+5)(3X+7)の計算のやり方も,特に,難解には思わなくなるのではないかと思えています。

デカルトの『方法序説』に,複雑な物は細かく分けるという法則が載っていますが,こういうやり方も,その考え方に則していますね。

中学へつながる考え方なので,普通のやり方とは別に,こういうやり方もあることを示しておくのも有意義と思います。

こんなことを考えていたら,筆算の進化論みたいなことを感じてきました。

--

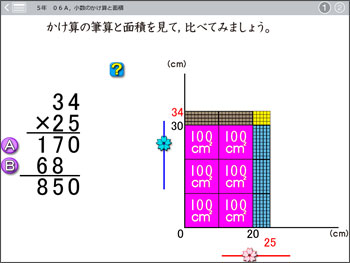

似たような表現をしているソフトが5年生の算数ソフトにあります。

似たような表現をしているソフトが5年生の算数ソフトにあります。

5年 小数のかけ算

「06A,小数のかけ算と面積」です。

こういう見方を何度か見て体験した子は,中学の因数分解の意味も伝わりやすくなりますよね。

クラウドを使っている先生,かけ算の筆算のおりに,学年を超えて,ちょっとこのソフトを見せてみるのは,いかがでしょう。

一瞬ですが,知的な算数が教室にやってきますね。

新学年がいよいよスタートしましたね。

新学年がいよいよスタートしましたね。

希望に胸ふくらませる子供たち,元気に育ってほしいです。

新年度に合わせるように,さくら社ネットストアもちょっと様子が変わりました。HPの上の方に,たくさんのソフト画像が出るようになったのです。

これを見ているだけでも,「多種多彩なソフトが,ここにはある!」と,伝わってきます。実際に,1400本を超えるソフトが収録されているので,本当にたくさんのソフトがあります。

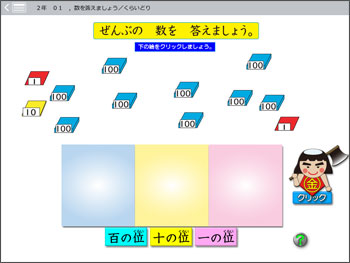

2年生の「1000までの数」には,右のようなソフトが入っています。

金太郎をクリックすると,紙の束が飛び出してきます。

その束は,

・100の束

・10の束

・1のバラ

の3種類です。

1年生で120ぐらいまでの数を勉強しているので,その先の200,300,400・・・など,「何百何十何」を具体画像を伴って学ぶことができます。

このソフトを使うと,非常に手軽に,

100が3つで300

100が7つで700

といった100を単位とした数の集まりの学習ができます。

十進法を構成している各位の単位である,1,10,100をしっかり勉強できますね。

新学期の,算数の初日に,こういったソフトがどーんと登場したら,子供たちも大いに盛り上がることでしょうね。

「先生,明日もやる?!」とかなんとか,子供たちから言われたら,もう子供たちのハートキャッチはOKですね。

昨年の12月にオープンした「さくら社ストア」。

昨年の12月にオープンした「さくら社ストア」。

取り扱っていたのが,1種類のみでした。

全部の学年が使えるクラウドです。

全部使えるから,これで良いのかなと思っていましたが,思いの外,学年版が・・・とお声を戴きました。

そうしてできたのが,この「Aタイプ クラウド学年版」です。

全学年が使えるクラウド 1点

1つの学年が使えるクラウド 6点

合計7点を取り扱うようになりました。

にぎやかになり,とても嬉しいです

--

4月,学級がスタートします。

4月,学級がスタートします。

「学級開き」もあれば,「授業開き」もあります。

算数の「授業開き」,今年は,算数ソフトでドーンと進めるのも良いですね。

--

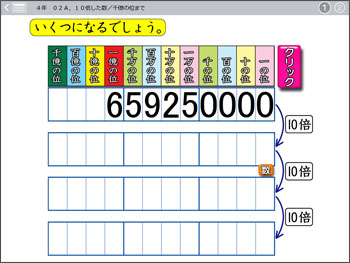

4年生でしたら,新学期に億や兆の大きな数を学びますね。

大きな数になっても,10倍すると0が1つ増えることなどを学びます。

そんなとき,スクリーンにこのソフトを映し出して,数がどうなるか子ども達に見てもらうと,「10倍のイメージ」が頭にストーンと入ります。

算数は,「数の操作」をしっかりやりますが,この時に,「イメージの把握」が出来ると,記憶に良い影響が出ます。

右脳・左脳の話しをするまでもなく,記憶にしっかり残ります。

そういう授業を連日行える学級の子は,いいですね!

なんというか,算数の足腰が強くなりますよね!

--

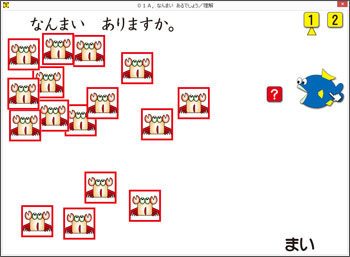

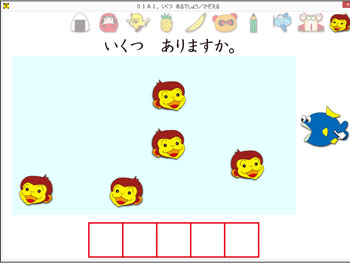

入学前の算数ソフトです。

入学前の算数ソフトです。

10~19の数の学習用ソフトです。

「数の学習」と言っても,その中には,重要な概念が幾つか入り込んでいます。

それを全部まとめて学習することは出来ません。

重要な概念を小分けにして,勉強します。

このソフトでは,「1つずつ数える」という,「数と数唱」との一対一対応には,重点を置いていません。

まとめて,「10といくつ」という,位取りをちょっと意識した全体のとらえ方に力を注いでいます。

ですので,「?」ボタンをクリックすると,まず,10の束が出来るように作られています。

そうして,もう一度クリックすると,1のバラが幾つあるか学べるようになっています。

そうやって数を「10と幾つ」と学ぶところから,「15」などの表現を勉強できるように作っています。

たぶん,このソフトを見た子は,15を105と思わなくなると思います。

--

この15を105と書いてしまう子がいます。

算数としてはイマイチとなりますが,日本語の表記は,「言ったとおりに書く」のが大原則になっています。

ですから,10・5と思って,105と書くのは,大原則に則った正常な頭の持ち主なのです。

じっさい,1や2などの算用数字が入る前の日本人は,「十五」と漢字で書いていました。

言ったとおりの表記でOKだったのです。

それが,明治になって,西洋の算用数字が輸入され,「十五を15と書く」なんて約束が強引に入り込んできました。

理屈抜きです。そういうものだから,そのように覚えなさいとされてきたのです。

ですので,明治初期の頃に算用数字を学んだ大人は,「15」をみて,「じゅうご」と発音しながらも,きっと心の中では,「いちご」ではないかと思っていたことでしょう。

言ったとおりに表記できない,このイレギュラーな表記を6歳前後でマスターするのですから,日本の子は大した能力を持っていると感じます。

「15」を「じゅうご」と読んだり,「じゅうご」を「15」と書いたりできたら,それは,かなり大きな山を越えたことになります。

有名な数学者,秋山仁先生とお会いしてきました。

場所は,東京理科大学の「数学体験館」です。

体験館の中は,メインが「数学体験プラーザ」です。その横に,「数学工房」と「数学授業アーカイブス 兼 サロン」があります。

サロンに通され,1時間ほど,あれこれお話しをさせていただきました。

重要な話しが一段落ついたところで,カバンから1冊の本を出しました。

『パノラマ 絵とき さんすうじてん』(小学館)です。

もう,15年以上も前の本です。

この本,監修が秋山仁先生で,私が中身を書きました。

せっかく,秋山先生にお会いするのだからと思って,持っていきました。

ご多分に洩れず,サインを戴きました。

「算数 だいすき」と書いてくださいました。

その時に,使っていただいた万年筆は,野口塾の皆さんから祝っていただいた万年筆です。

「とっても書きやすいね」と秋山先生が,書き味をほめてくださいました。

野口塾の皆さん,ありがとうございました。

話しが終わったら,秋山先生が「かけ算の塔って,知っているかい」と言いつつ,それを体験できるコーナーへ案内してくれました。

坪田耕三先生から,教えていただいていたことがあるので,少しは知ってはいましたが,体験させていただいたのは,はじめてです。

驚く無かれ,平方と立方のかなりすごい世界を積み木でスウッと理解できるように作られています。

「おお,これはすごい!」と感動していると,すぐに,次のコーナーへ案内してくれました。

数学体験館は,算数・数学好きの先生はもとより,子ども達にも非常に勉強になるところです。

ちょうど,今は春休みです。

東京の飯田橋駅から,歩いてすぐのところにあります。

ぜひ,足を運ばれてみてください。

--

4月5日(土)に「チーム算数」を開催します。

城ヶ崎先生と佐々木先生が参加予定です。

今回は,特別に,城ヶ崎先生と佐々木先生にインタビューをしてみたいと思っています。

本人にはまだ伝えていないのですが,テーマは

「30秒で集中する算数のつくり方」です。

興味を持たれる先生もいらっしゃると思います。

参加してみたいなと思う先生もおられると思います。

残念ながら,心臓の強い先生しか参加できません。

残り枠が最初から1名で,参加した先生を囲むように,城ヶ崎先生,佐々木先生,それと私が座ります。

この環境は,冷や汗ものだとおもいます。

4月12日(土)は,千葉県船橋市で開催されるセミナー「今なら間に合う 学級作りを学ぶ」でお話しをします。

私のテーマは「学力を高める1年間」です。

妙に堅いテーマです。

平たく言うと,「右肩上がりの算数のつくり方」という感じです。

30才前後の先生を念頭にした話しです。

こちらの申込先は,↓です。

--

教育サークル「切磋琢磨」事務局・宮本将輝(船橋市立二宮小)masaki.or.maakun@gmail.com まで

また、FACEBOOKのイベントページ(河邊昌之)からも申し込みが可能です。

--

入学前の算数ソフトをちょっと手直ししました。

入学前の算数ソフトをちょっと手直ししました。

枠の色を焦げ茶色から赤に変更しました。

やっぱり,赤は明るくていいですね。

学習の内容的な面でも,ちょっとグレードアップしました。

数に対する意識がグイッと良くなっています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)