三省堂本店で,有田和正先生とお話しをさせていただいた時,算数の大雑把な話をしました。

----

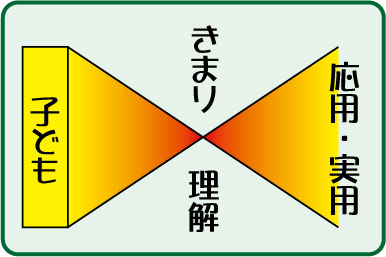

算数は「きまり」に向かって進みます。

その後,応用や実用といった広がりを持ちます。

----

基本的に,この「きまり」→「応用・実用」が繰り返されます。

角度や面積など,軽く思い出すだけでも,この流れになっていることがわかります。

大筋,こんな風なことなのだと分かっていると,頭は少しスッキリします。

「きまり」に向かうときには,広がりを求める活動はしてはいけないのだと,簡単に分かるからです。操作学習や体験学習をすると,子ども達はあれこれと気づきが生じます。

面白い発見もでてきます。

でも,目をつぶります。めざすは,「きまり」だからです。

昔の戦に例えれば,「きまり」という大将の首をとることを目指せばいいのです。

雑魚を何人やっつけても,価値がないのが算数です。

算数ソフトは「きまり」を見つける学習に非常に力を発揮します。

ソフトを見ている内に,「あっ!分かった」とか「ああ,そういうことか」と自分なりにきまりを理解していきます。

自分で見いだすと,不思議と伝えたくなります。

「こういうことでしょ!」とか,「だって,こうなってるじゃん」と。

自分で見つけたきまりは,実に素朴です。

それを表現させると,くどくなったり,あらっぽくなったりします。

でも,この「素朴なきまり」は,とても大切です。

根源的な原理を正しく把握しているからです。

ただ,その表現がお粗末なのです。

言語化で後れを取っているのです。

ここまでつかめると,言語化を高める手立てを,考えればよいことに気がついてきます。

自分なりの「素朴なきまり」きまりを,ノートに記述させます。

稚拙でOKです。

それから,教科書の定義と見比べさせます。

教科書の言葉のシャープさが際だって見えてきます。

必要最小限の言葉で,誤解の無いように書く。

究極の達意の文章。

それを学べます。

有田先生とのお話の中で,きまりの理解の部分を「きまり」から「感覚」「体得」へと話しました。

ここも算数の大切な所です。後日,記します。

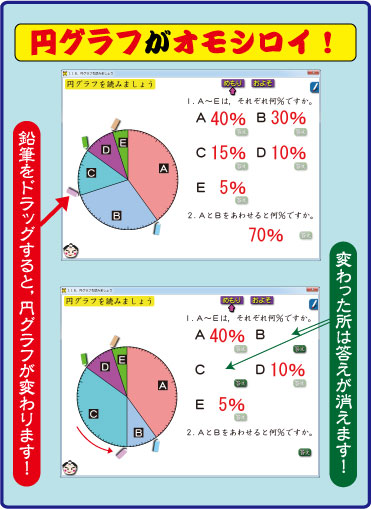

5年生の算数。

経験のある先生でしたら,「ちょっと辛いかな」と感じてきます。

でも,そのチョイ辛がチョイ面になったら,どうでしょう。

それも,簡単に!

左のソフト画面をご覧下さい。

円グラフの読み取りをする場面で使える算数ソフトです。

円グラフの周囲に鉛筆がありますね。

この鉛筆,ドラッグできます。

ですので,マウスでズルズルッと動かせるのです。

すると,どうでしょう!

円グラフがマウスに合わせて変化します。

「動かして,答えて,答えの確認!」

これが簡単にできます。

マウスを子ども達に操作させれば,順番にどんどん答えることができます。

(ワイアレスマウスを使うと良いです!)

自分たちで円グラフを操作できるので,ちょっと辛い雰囲気の算数が,ググッと楽しい時間になります。

「先生,先生! 僕にもマウス,やらせてください!」

「やらせましょう。やらせましょう。

ノートに答えを綺麗な字で書くのなら,やらせてあげましょう!」

先生がまるで桃太郎さん状態になります。

とっても楽しいので,ズッコケた答えを言う子がいたとしても,にっこり笑って「もう一回!」とできます。

そうして,クラス全員の子がしっかり分かるまで,何度でも繰り返して学習できます。

それなのに,時間はそれほどかかりません。

楽しく授業はできますが,勉強ですから先生は油断をしてはいけません。

全員がOKだなと思ってから,さらに3問は押さえで出題しておきます。

これを「押さえの3問」と言います。

そうして,翌日の算数の時間に数問復習をすると,さらに効果的です。

★このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(5年2巻)に収録されています★

5年2巻には,次のソフトが収録されています。

倍数と約数(収録ソフト本数:16本)

割合と円グラフ・帯グラフ(収録ソフト本数:23本)

合計:39本収録

上で紹介したソフトは, 39本の中の1本です。

算数ソフトを使う先生がどんどん増えています。

今年も増えます。嬉しい限りです。

驚くような結果が出ています。

2年生のかけ算九九で算数ソフトを使った渥美先生。

九九の単元テスト3枚がどれもこれも平均点が95点前後でした。

それから,残りの単元の授業を進め(算数ソフトも使いつつ),まとめの勉強を終えて,まとめのテストを行いました。

そうしたら,平均点が99.14点! (詳細はコチラを!)

どうして,このような素晴らしい成果が出たのでしょう。

渥美先生は次のように記しています。

---

子供達なりの理解を十分させた上で,定義や練習問題を行うのである。

暗記や訓練重視の学習ではなく,算数そのものの理解を重視した授業になったのだと実感する。

だからこそ,3ヶ月も経った後に行ったテストで,前回以上の結果が出たのであろう。

---

まとめのテストまでの3ヶ月間,記憶が落ちないのです。

理解を重視した授業を行うと,記憶がアップ(充実)するのです。

これは,非常に画期的なことです。

30年ほど前でしょうか。確か東京書籍の算数の本だったと思います。

九九の記憶の残り方がデータと共に載っていました。

単純暗記に力を入れたクラスの九九は,時と共に忘れやすい。

しかし,理解をともった九九の学習をしたクラスは忘れにくい。

渥美学級は,「忘れにくい」と言うレベルでなく,記憶が安定し,九九がしっかり身についた感じです。

「量(図」と「数」を大量に見ることが,記憶の安定,記憶の定着につながるのです。

大脳生理学はよく分かりませんが,右脳・左脳 を同時使って考えているのも,記憶を良くするために一役を買っているのだと思います。

新学期が始まりました。

先生の算数の指導に,算数ソフトを加えてみてください。

算数資料室から教具を教室に持ち込むような感覚で,授業の道具として使ってみてください。

そこに,新しい,わかりやすい,子ども達が熱中する算数が展開されます。

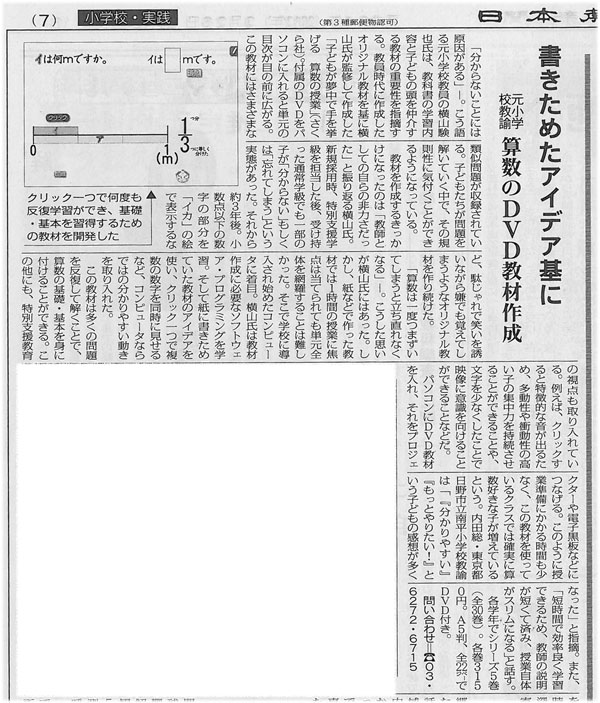

日本教育新聞に記事が載りました!

算数DVDの記事になるのだろうと思っていたら,なんと私の事が書かれていました。驚いています。

それにしても,算数ソフトの開発に至るまでの経過が実に良くかけています。

また,算数ソフトの効能も示されていて,感謝感激の内容です。

さすが,教育に精通した記者さんが作られるとこうなるのかと,大変勉強になりました。

東京の内田先生のコメントも有り難いです。「教師の説明が短くてすみ,学習がスリムになる」とのことです。

説明が短くてすむのは,子ども達がソフトを見て,頭の中での理解が多いに進行している証拠です。ソフト画面からの理解があるので,それをちょっと補う説明で十分理解が進むと言うことです。

なるほどと,思います。

ところで,日本教育新聞に載っている算数ソフトの画面。これは3年生の分数のソフトです。1/3の下にある「桃太郎」ボタンをクリックすると,分子の「イ」が分身して,「イ」が2つになります。

もう一度,桃太郎をクリックすると 「イ」が3つになります。

その都度,分数の分子の数も2から3へと変わります。

この図と数の連動は,脳科学的に右脳と左脳を一緒に使う事になるので,良いのだそうです。

私には脳科学のことはよく分かりませんが,記憶の残り方が非常に良くなることは実証されています。ですので,右脳・左脳を一緒に使うことは,脳にも気持ちの良いことなのだと思えています。

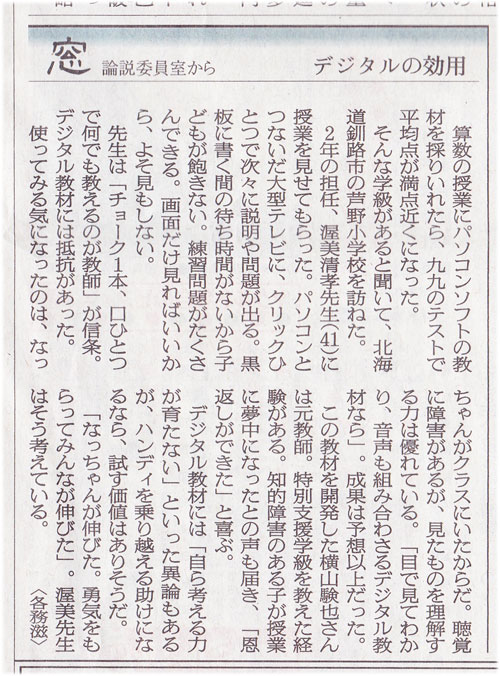

朝日新聞の窓です。

算数ソフトを使って授業をしたら,難聴のお子さんが数を理解できるようになり,九九も難なく習得していった渥美学級の様子が記されています。

胸が熱くなります。

障害のあるお子さんの算数理解へのお手伝いができたのです。

嬉しくてなりません。

渥美先生から,大きな成果が出ているとの話を知らされたとき,居ても立ってもいられなくなり,釧路まで行きました。

そこで見たのは,算数ソフトをごく自然に使っている楽しい暖かい授業でした。

どの子もこの子もどんどん手を挙げて発表しています。

クラス全体が優秀な子の集まりなのかと思うほどでした。

ところが,北海道の釧路市は学力低下で大変な事態になっています。

学力テストで北海道は全国47位です。

釧路市はすべてのテストで北海道内の平均点を下回っています。

何とかしなければと,学校が地域が動き出して子ども達の学力回復に取り組んでいます。北海道新聞がそのことをとりあげています。

http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/k/o/u/koulutus/20120306_dousin_gakuryokukiki01_mini.jpg

算数ソフトも,釧路の取り組みへの一つの役割を果たしてるのかもしれません。

私は直接何もできませんが,子ども達が算数の力を付けていける,そういうソフトをこの先も開発していきたいと思います。

今月末は,佐賀県へ2回行く予定になっています。

鳥栖市と吉野ヶ里町です。

時間のある限り,呼ばれた先へ足を運び,お話しをするようにしています。

算数でくじけている子を救えたら。

「算数って面白いね!」と思う子が増えてくれたら。

そう願いつつ,出かけています。

主に,小学校の先生方にお話しをするのですが,時として,保護者の方がいらっしゃることがあります。

すると,たいてい感動的に声をかけてくれます。

「私も,こんな算数の授業を受けてみたかった!」

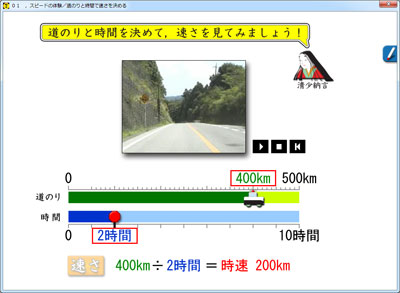

各地で良くお見せするソフトの一つに,6年生の速さのソフトがあります。

パトカーを左右に動かして,道のりを100km~500kmの範囲で決めます。

赤丸を動かして,時間を1時間~10時間の範囲で決めます。

自分で「道のり」と「時間」を決めて,スタートボタン(三角印)をクリックすると,その設定通りの速度で車窓風景(ムービー)が動きます。

設定によって,車窓風景のスピードが変わります。

その変わりようが面白いので,あれこれ設定を変えてやってみたくなります。

そうして,ムービーを動かしている内に,「速さのきまり」が見えてきます。

私が子どもの頃は,マイカーのある家はほとんどありませんでした。

ですので,車窓からのスピード体験は電車に乗る時か,バスに乗るときぐらいです。

およそ日常とはかけ離れた状態でした。

日常的なスピード体験といえば,メーターの着いていない自転車ぐらいでした。

「速い」「遅い」という「速さの程度」を体験し続けるだけの環境でした。

今の子の「速さ」体験は,大変恵まれています。

マイカーに毎週のように乗る機会があり,車のメーターを見て,「時速40km」 を直に感じ取ることができています。

家族旅行で高速に乗れば,「時速80km」も「時速100km」も,広がる車窓風景と共にたっぷりと感じることができます。

こういう状況を考えると,今の子は,だれでも「速さ」の学習をサラリと通過して当たり前のように思えます。

ところが,未だに,「速さ」の学習は子ども達にとって鬼門なのです。

昔も今も,変わらずに「速さ」は困難な学習に位置付いています。

環境が良くなっているのに,なぜ,子ども達の学ぶ力が伸びないのでしょう。

理由は,簡単です。

必要な数値を見ないで体験しているので,算数的には何ら高まっていないからです。

必要な数値は2つあります。「道のりの数値」と「時間の数値」です。

この2種の数値で,「速さ」が決定されているからです。

ですので,この2種の数値を見て「速さ体験」できれば,速さの理解はとても楽になります。

逆に,この2種の数値を見ない速さ体験は,「速い」「遅い」という「程度の理解」はできても,「速さ」が成立する仕組みの理解にはつながりません。

ですので,マイカー時代になっていても,「速さ」は,未だに困難な勉強として続いているのです。

「道のり」と「時間」で「速さ」が決まる,という速さの仕組みの上に立って,ソフトを開発すると,どうなるでしょう。

「私も,こんな算数の授業を受けてみたかった!」と思うほど,わかりやすくなります。

算数は,「数」と「現象」を同時に見たとき,あっと言う間に理解が進みます。

中学で学ぶ負の数。この理解が急速に簡単になったのは,デカルトが座標を示したからです。

算数で,デカルト座標に相応するが算数ソフトです。

多いに奮励して,わかりやすいソフトを開発していこうと思います。

佐賀県は,ICT日本一を目指しています。志の高さに感動しています。

佐賀県から,算数の落ちこぼれがいなくなって欲しいです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)