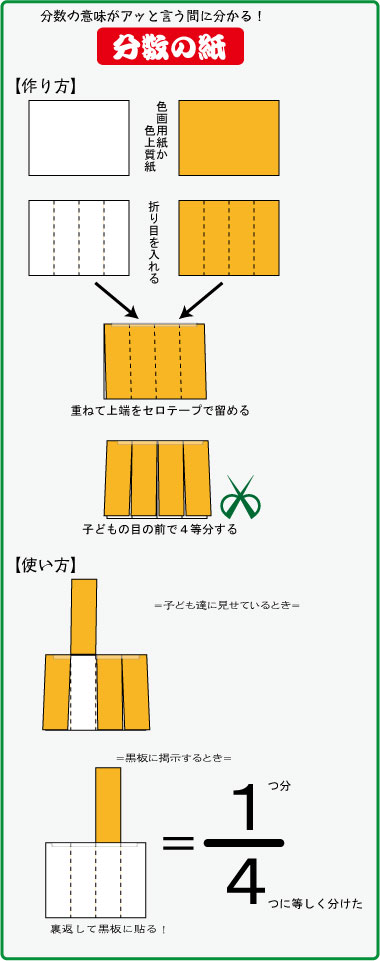

福山先生のメーリングリストで,昔懐かしい「分数の紙」が話題になりました。

福山先生のメーリングリストで,昔懐かしい「分数の紙」が話題になりました。

この教具,とっても面白いです。

手作りで簡単に作れます。

分母が3でも,4でも,5でも,いとも簡単に作れます。

簡単なんですが,効果はてきめん!

あっと言う間に分数の意味が,子ども達の頭にインプットされます。

20年以上も前に開発された分数の教具「分数の紙」を御紹介しましょう。

左の画像の一番下に,【使い方】を載せました。

まず,そこをご覧下さい。

教具の見た目が,分数の表し方と一致しています。

ここが,この「分数の紙」の最大の特徴です。

見た目が分数表記と似ているので,分数指導で普通に用いている「母」「子」をこの紙に託すと,効果倍増となります。

--(授業で・・・)--

セロテープで留めた分数の紙を子ども達に見せます。

これを「カステラ」に見立てます。(なので,「カステラ式」とも呼ばれています)

オレンジ色の紙がカステラです。

白い方は,カステラの下の敷いてある薄紙です。

家には子ども達が遊びに来ています。人数は4人。

お母さんは,依怙贔屓(えこひいき)をしないので,カステラを平等にわけてくれます。

優しい素晴らしいお母さんです。(分数は収穫物を道徳的に分け与える時の基本的な思考法ですので,ここは平等の気持ちをしっかりと伝えます)

包丁がないので,はさみで平等に切ります。

そうして,お母さん(先生)は言います。

「太郎君(誰でも良いですから,クラスの子一人を見ながら),このカステラを1つ上げましょう。」

太郎君は欲しくなるので,頷きます。

お母さん(先生)は言います。

「では,1つ上げましょう。」

「1つ上げますよ。」

「本当に上げますよ。よく見ていてください。 」

オレンジの紙を1切れ,上にめくるように上げます。

「はい,上げました!!!」

(教室全体が,思わずズッコケムードになります)

教室の笑いが落ち着いた頃,分数の紙を黒板に貼り,「=1/4」と板書します。

そうして,4つに分けたのはお母さんだから,「分母」ということを知らせます。

分けてもらった方は子どもだから,「分子」となります。

------------------

こういう教具を,パソコンが学校にやって来る前に開発して,使っていました。

今も現役で活躍しているクラスがあります。嬉しい限りです。

算数ソフト『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』は,このようなアイデアが基礎となって,さらにパソコンならではの画期的な表現を用いて作られています。

算数ソフト『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』は,このようなアイデアが基礎となって,さらにパソコンならではの画期的な表現を用いて作られています。

ですから,算数ソフトを使っているクラスでは,子ども達が夢中で手を挙げ,やる気満々になって,しかも, 算数への理解も深まっています。嬉しいことです。

教具教材づくりのアイデア・工夫は,算数ソフトにも継承・発展されています!

最後に,「分数の紙」の作り方ですが,色上質紙か色画用紙2枚でつくります。

人数が少ないクラスや個別指導でしたら,「折り紙」を半分に折って作るのも良いです。

『論語』は人格陶冶の基本の書と思っているので,時々,読み返しています。申し訳ない程度ですが・・・。

『論語』は人格陶冶の基本の書と思っているので,時々,読み返しています。申し訳ない程度ですが・・・。

その論語を,今日,読み返していたら,『論語』の中に分数が出ていることを見つけました。

算数は私の研究対象なので,論語からの分数発見は,個人的な大発見です。

嬉しくてなりません。

『方丈記』に分数を見つけたときも,嬉しかったです。

『日本書紀』の発見も嬉しかったです。

そうして,今,かの有名な『論語』に分数を見つけたのです。

非常に嬉しいです。

分数と言っても,小学校で書き表すあの横棒(括線)を使う表記ではありません。

漢字での表現になっています。

その分数は,次のように書かれています。

『三分天下有其二』

「天下を3つに分けて,その2つ保つ」という意味です。

何と,驚く無かれ,孔子が分数を使ったのです。

もう,それだけで,十分に楽しいです。

論語は孔子の弟子がまとめた本なので,孔子が本当に分数を使ったかどうかは,わかりません。

でも,言葉として発したことを記録として記しているので,孔子が分数を使っていたと考えて問題なかろうと思います。

論語自体からも,たくさん学べました。良い一日でした。

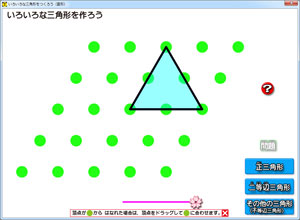

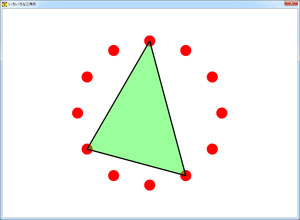

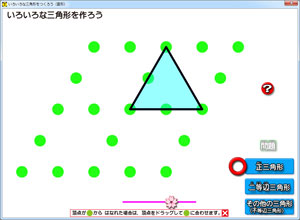

3年生の「三角形」単元のソフトです。

すでに,2本作ったソフトの姉妹ソフトです。

2本目が二等辺三角形がどんどん作れるソフトでした。

そこで,今回は正三角形がどんどん作れるタイプにしました。

色々な所に正三角形を作ることが出来ます。

小さい正三角形。

大きな正三角形。

算数パズル風に「正三角形が幾つできますか」と問うて見たくもなります。

でも,それは「三角形」単元のねらいからずれてしまいます。

着目するのは,「辺の長さ」です。

長さが等しいかどうか,[桜]スライダーをうまく使うと,その確認が出来ます。

長さが等しいかどうか,[桜]スライダーをうまく使うと,その確認が出来ます。

そういう確認をしなくても,「みれば,わかるよ!」状態になってくれたら,もっと嬉しいです。

正確さには定規の確認が必要ですが,アバウトに分かることも,理解を進める重要な力となります。

「こんなもんだろう」と判断できるのは,正三角形の概念が頭に入っているからです。

この状態が作れれば,この単元の基礎はOKです。

あとは,技術的な力です。

--

三重県の植松先生から嬉しいメールをいただきました。

公開研究会の授業で「算数ソフト」を使われたのです!

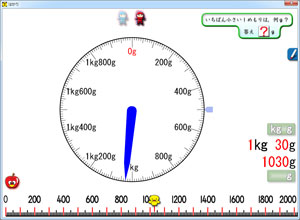

単元は,3年の「重さ」。

「実物の秤」と「算数ソフト」を併用しての授業です。

するとどうでしょう。

子ども達はとっても集中し,やる気もマンマン状態だったそうです。

研究授業ですから,授業後には協議会があります。

研究授業ですから,授業後には協議会があります。

参加された先生方から,

● 子どもたちが画面に集中する

● 目盛りを読む学習には効果的

● 何度も繰り返して学習できて良い

等々。大変嬉しい御言葉をいただきました。

熱心な先生が,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の表紙をカシャッ!と撮影されたそうです。

きっと,御同僚の先生に,植松先生の授業をお伝えしたかったのだと思います。

植松先生はこの先も算数ソフトをどんどん使ってくれます。

植松先生の授業で,算数大好きの子がどんどん増えます。

研究授業に参加された先生方のクラスでも,算数好きの子がどんどん増えてくれたらと願います。

算数ソフト,子ども達に大人気で,しかも理解がどんどん進んでいます。

皆さん,お友達の先生に,機会を見て御紹介下さい!

今日は辺の長さが等しくなったら,赤に変わるプログラムを組みました。

このプログラムを作りにあたり,三平方の定理を使いました。

良い感じで進んでいくと思ったのですが,なかなかどうして。

コンピュータが計算すると,細かい数値まで計算してしまいます。

どんな数値が出ているかをチェックしたら,

正三角形になっていても,長さが微妙に違う数字になっていました。

これはどういう事なのかと,原因を考えましたが,

どうも,そういう点検をしても意味がないことがわかり,

ちょっと,工夫をして辺の長さの確認ができるようにしました。

色が付く機能により,「二等辺三角形」「正三角形」の確認が簡単にできるようになります。

なぜ,色が付くのか。

その理由を子ども達は自然と考え始めます。

そうして,黄緑円の数を使ってきまりを見いだしていきます。

数で確認することになるので,これは優れて算数的です。

良い感じです。

この先,もう少し作り込んで行く予定です。

作り込みの1つは,黄緑の円の数を変えられるようにします。

基本は偶数個です。偶数個の場合に直径が発生するからです。

4~24個の偶数個に変更できるように作り込めたら,まずは良いかなと思っています。

ただ,ちょっと困難な場面が想定されているので,これを作り込むかどうか,ちょっと思案もしています。

--

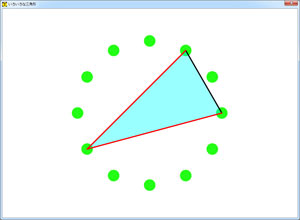

3年生の「三角形」のソフトを1つ開発中です。

時計の文字盤のように赤い点が並んでいます。

そこに三角形がセットされています。

さて,この先,マウスで何ができるのでしょうか。

そうです。

三角形の頂点をドラッグすることで,三角形の形を変えることができます。

頂点は12カ所あるので,その12カ所に頂点を移動できます。

正三角形

二等辺三角形

不等辺三角形

を簡単に作り出すことができます。

ちょっとした算数的工夫も加えてあります。

三角形の中を透けるように作りました。

透けているので,なんとなく4年で習う角の雰囲気が漂ってきます。

数学的な面白さも,このソフトで体験できます。

赤い点は,ご覧のように円の形に配置されています。

円に内接する三角形は,ある不思議な現象を起こします。

一つの辺が直径になると,一つの角の大きさがちょうど90度(直角)になります。

90度の頂点を動かしてみると,それが何となくつかめます。

こういう算数・数学的面白さも付いてきますが,もっと肝心なことは,

「正三角形」「二等辺三角形」 に焦点を当てることです。

その工夫をこれから少し加えていきます。

完成までは,まだ,少し時間がかかりそうですが,ご期待下さい!

藤木先生からfacebookでお便りを頂きました。

----

さっそく明日、100までの数をやります!今、すべてのファイルを見て、感動にひたってます!楽しみ!

----

ファイル(アプリ・ソフト)をPCでご覧になっただけで,「感動にひたっています」とお言葉を頂きました。

何とも,嬉しいですね。

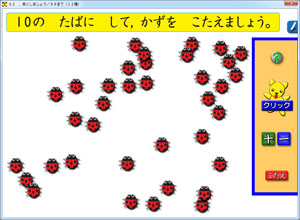

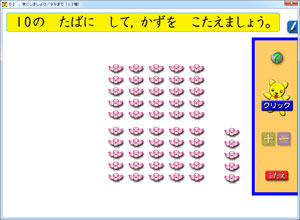

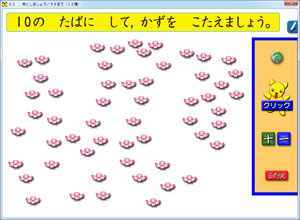

「100までの数」のソフトを御紹介します。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(さくら社)の1年の2巻には,

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(さくら社)の1年の2巻には,

「20までの数」と「100までの数」が収録されています。

「100までの数」には,アプルが23本収録されています。

-------------

01 ,数えましょう/ばら/69まで(10種)

02 ,束にしましょう/99まで(12種)

03 ,束とバラで数えましょう/位取り(8種)

04 ,全部の数を答えましょう/位取り(10種)

05 ,数を読みましょう

06A,どんな数でしょう/10が~個,1が~個

06B,どんな数でしょう/~より~大きい数

06C,どんな数でしょう/99より1大きい数

07A,100までの数の順番/1~100

07B,100までの数の順番/0~100

08A,数の列

08B,数の列/数の変更可

09A,どっちが大きいでしょう

09B,ゲーム/いちばん大きい数をつかまえろ

10 ,どんな数でしょう/100より大きい数

11A,120までの数の順番/1~120

11B,120までの数の順番/0~120

12 ,ゲーム/いちばん大きい数をつかまえろ/100~120

13A,数の線/10とび・5とび/0~120

13B,数の線/テープドラッグ/0~120

14A,何十のたし算・ひき算

14B,何十何と1桁のたし算・ひき算

14C,何十何と何十のたし算・ひき算

-------------

右の画像のアプリは,「02 ,束にしましょう/99まで(12種)」です。

全部で幾つあるか学びます。考え方は「10の束」にすることです。

10の束ができれば,簡単に数えられます。

それをこのアプリでしっかり学習できます。

クリックボタンをクリックすると,右のようにキャラがたくさん出てきます。

これを1個ずつ数えていたら,大変です。

そこで,「十」ボタン,「一」ボタンを押してみます。

すると,アッと驚く無かれ, キャラが並んでくれます。

こうなると,もうすぐに数を答えられます。

10の束と,整列したバラ。

こうすることで,すぐに数が幾つなのか分かります。

有り難いのは,「?」ボタンです。

キャラが変わります。

タイトルに(12種)とあるように,

「?」ボタンをクリックすると,12種類のキャラに順次変わります。

これは,どんな物でも同様に10の束にすればOKですよ,

という勉強のために作ってあるのですが,

もう一つ,重要な学習の要素にもなっています。

それは,子ども達はキャラが変わると分かると,

どんなキャラがいるのか,全部見たくなります。

どのキャラでも1回は答えを考えるようにすると,

最低でも12問,楽しみながら学習できます。

楽しみながら,繰り返しの学習ができるようにと,「?」ボタンを作りました。

これで習得に時間のかかる子も,

12個目のキャラが登場することには,

きっと良い感じ答えられるようになります。

藤木先生のメッセージに感謝です!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)