◆新年の市会です。

毎年、ブースを出しています。

今年は展示の方法に少し工夫を凝らしました。

『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』を、ドーンと目立つようにしています。

ノートパソコンも2台用意し、ソフト内容をその場で見ることができるようにしました。

「いつかは英語人。いつの間にか英語人。」そんな子供達のいる教室になってしまいそうで、嬉しいですね。

この会の主催は、日教販で、会場には、全国にある教販の方々、書店の方々、出版社の方々など、総勢600~800人ぐらいの方々が集まったのではないかと思います。

ですので、たくさんの方がブースに訪れてくれ、商品の話をたくさんすることができました。

今年は良い感じで進みそうな予感が、この場でもしました。

--

◆易経の「繋辞上伝」に載っている易と簡について記されている部分を読み返しました。

◆易経の「繋辞上伝」に載っている易と簡について記されている部分を読み返しました。

相変わらず、いいですね。その通りです。

易経を表したのは伏羲(ふっき・ふくぎ)で、生きていたのは紀元前3350年~3040年(ウィキペディア)となっています。

今から5000年以上も前の人が表したのですから、凄いとしか言いようがありません。

「易簡にして天下の理得たり」

道徳の研究はここが大切なのです。

--

昨年の暮れに開催した、野口先生を囲んでの忘年会の席で、「野口塾ビギナーズ」の講師に頼まれました。

昨年の暮れに開催した、野口先生を囲んでの忘年会の席で、「野口塾ビギナーズ」の講師に頼まれました。

こういうこともあるのだなぁと思いつつ、了解をしました。

開催は5月13日(土)です。

たぶん、「道徳読み」の話をするのではないかと思います。

題材は、『ブランコ乗りとピエロ』になると思います。

この作品は奇妙な作品で、その奇妙さ加減が見抜ければ、指導は面白くなります。

それを見つけられないと、なんとも不安定な道徳になるでしょうね。

そういうことが見えるので、きっと、現場では扱いにくい教材と位置づいているのではないかと思います。

分かりやすい学習として、「家」という漢字の比喩をきちんと教えておけば、かなり質高い授業ができます。

ですが、そこまでひらめくことは、なかなか難しいです。

このひらめきは、割り算で「スイートポテト」をひらめく様な感覚と似ているからです。

スイートポテトを授業でやって、大うけした覚えのある先生は5月のビギナーズは必見です。その後は、家という漢字を見ると、とあることを思いだしてしまい、組織の根幹を教えやすくなるからです。

そうして、たぶん、時間が余るので、道徳のあれこれをついでにお話しすると思います。

そういう意味では、5月のビギナーズは、「道徳読み」ファンの先生には見逃せない講話になります。

廣池千九郎の『道徳科学の論文』(第7巻)を少しずつ読んでいますが、この巻を読むには、論語の素養が必要です。

廣池千九郎の『道徳科学の論文』(第7巻)を少しずつ読んでいますが、この巻を読むには、論語の素養が必要です。

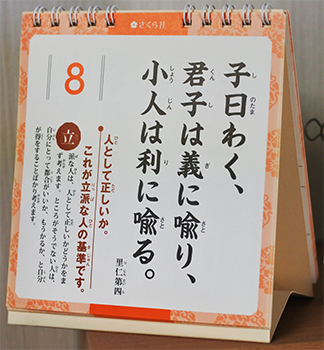

道徳の基本ですので、これから本格的に道徳をと考えている先生は、ちょっとした時に論語に触れると良いですね。

日めくりの論語が教卓の上にあると、道徳という善玉菌が教室にジワーッと広がっていきます。

--

◆宇佐美寛先生の新刊『議論を逃げるな――教育とは日本語――』がアマゾンに出ていました。

◆宇佐美寛先生の新刊『議論を逃げるな――教育とは日本語――』がアマゾンに出ていました。

予約できます!

23日の発売が楽しみです。

2月11日(土)は、『議論を逃げるな――教育とは日本語――』刊行記念 宇佐美寛先生講演会です。

場所は東京駅近く。

徒歩で5分もかからないのではと思います。

お申し込みがすでに9名となっていました。

今から、楽しみでなりません。

◆モラロジーを興した廣池千九郎の『道徳科学の論文』の第7巻を少し読み始めています。

道徳について詳しく記してある本なので、引用も古典が出てきます。

例えば、「天爵」「人爵」について論じている所に、『孟子』からの引用がでてきました。

明治時代に書かれた本ですので、当時の人にとっては『孟子』の有名な一節は常識だったのでしょうね。

取り立てての解説が書かれていません。

こういう時、私の頭は不安定になります。

「よく分からない」状態になるのです。

そのままの状態で先を読むと、バカのまま進むことになるので、別の本を開いてその引用が載っているところを探し、読みます。

そうして、ようやく、「なるほど」となるわけです。

こういう読み方は、とにかく遅いです。

時間がかかります。

ですが、頭は満足しています。

天爵と人爵については、いずれどこかのセミナーでお話しすることになると思いますが、『道徳科学の論文』は道徳のあれこれに気づかせてくれるいい本です。

少しずつ、読み進めていきたいと思っています。

--

関連記事:

◆来週の土曜日(1月14日)、「第169回 野口塾 in 相模原」に参加します。

一般参加です。

野口先生の国語と、山中先生の学級経営の話をたっぷりと聞いてきます。

その次の日曜日(1月15日)は、「第10回 実感道徳研究会全国大会」です。

こちらでは、午後から「道徳読みの力を付けよ! 題材『あとかくしの雪』」というお話をしてきます。

相模原での野口塾では、野口自先生直々の「物語文の授業づくりの理論」のお話があり、その直後に、「模擬授業『やまなし』」があります。

「やまなし」は、久しく読んでいないので、改めてどういう話だったか学びつつ、野口先生の理論と授業から深く味わいたいと思います。

◆両セミナーとも、午前中から午後にまたがって開催されます。

お昼の時間がありますので、そこで、もしかしたら、外国語活動用のソフトをお披露目するかもしれません。

『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』です。

発売は3月ですので、かなり仕上がってきています。

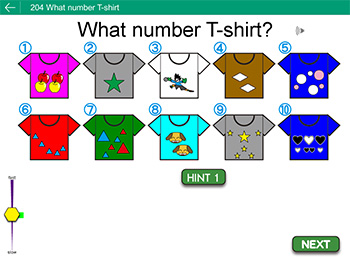

右は第2巻の4つ目のソフトです。

右は第2巻の4つ目のソフトです。

10枚のTシャツがならんでいて、ヒントが2つ出てきます。

そのヒントを聞いて、何番のTシャツかをあてます。

「HINT 1」では、Tシャツの色が発表になります。

色を聞けば、それで「これだ!」とわかりますが、ここは英語の学習です。

「HINT 2」も聞かないとなりません。

そのために、「HINT 2」を聞いてから、答えが出てくる仕組みになっています。

「HINT 2」では、絵柄が発表になります。

Tシャツの色と絵柄を聞いて、「No.3!」などと答えます。

ちょっとした英語クイズですね。

自然と何度もやりたくなります。

何度でもクイズに答えられるように、「NEXT」ボタンに仕込みがしてあります。

「NEXT」をクリックして、楽しく繰り返し学習ができます。

そのたびに、英語の発音を聞くので、自然と聞こえてきたような言葉を口にしてしまいます。

いい感じで英語が口から出てきます。

楽しいですね。

セミナーに参加される先生、お昼休みにお披露目できたら、ぜひご覧ください。

--

宇佐美寛先生の新刊は、『議論を逃げるな――教育とは日本語――』です。

宇佐美寛先生の新刊は、『議論を逃げるな――教育とは日本語――』です。

表紙も右のように決まりました!

発売は、来月です!

楽しみですね。

新刊の刊行を記念して、2月11日(日)の午後、宇佐美寛先生の御講演会を開催します。

場所は、東京駅近くです。

コクチーズにアップしましたので、↓をクリックしてご覧下さい。

---

『議論を逃げるな――教育とは日本語――』刊行記念 宇佐美寛先生講演会

---

たくさんの方々の御来場をお待ちしています。

--

関連記事:

宇佐美寛先生の新刊が、1月中に発売になります!

書名は、『議論を逃げるな! 教育とは日本語』です。

非常に楽しみです!

アマゾンにもまだ出ていません。

出たら、ダッシュで注文です。

詳しいことは、また、書きます。

『私の作文教育』は、さくら社から初めて出した宇佐美先生の本です。渾身の力を振り絞って世に送り出しました。

『私の作文教育』は、さくら社から初めて出した宇佐美先生の本です。渾身の力を振り絞って世に送り出しました。

すこぶる良い本です!

--

『第10回 実感道徳研究会 全国大会』の申し込みが16名に増えていました。

道徳を学ぶ先生がいてくれること、実にうれしいです。

今の先生方は、学校で道徳をまともに教わってきていません。

当然のごとく、道徳の知識に不足が生じています。

不足している知識で教え続けると、道徳は衰退します。

必然的に、荒れる国民が少しずつ増えてきます。

内部からの国難に向かうことになります。

私の話は、「道徳読みの力を付けよ! 題材『あとかくしの雪』」です。

「道徳読み」を、『あとかくしの雪』を題材にして、実際に授業のように行います。

受講した先生は、きっと、次のようになります。

1、道徳の面白さに気づく。

2、教材文を読む力が急激にアップする。

3、マイ道徳の不足に気づく。

4、もっと、道徳を知りたくなる。

5、子供たちに道徳を教えたくなる。

「道徳を道徳として教える」そういう立派な先生になって欲しいと願います。

教室に「道徳という善玉菌」をジワーッと広げましょう。

教室に「道徳という善玉菌」をジワーッと広げましょう。

教卓に『日めくり 教室論語』を是非。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)