相模原でアフリカの教育事情の話をしてきました。

相模原でアフリカの教育事情の話をしてきました。

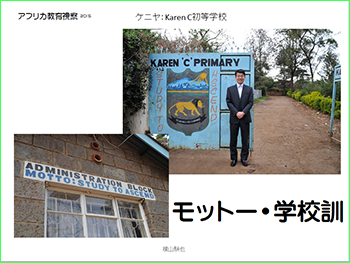

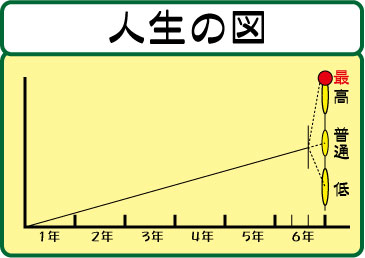

資料はパワポ。その中の1枚が右です。

ケニヤの小学校の校門と校舎壁面です。

こちらの小学校のモットーは「STUDY TO ASCEND」です。

日本の小学校にはモットーはありませんが,学校教育目標を子供向けにわかりやすくした「学校訓」「校訓」があります。

校訓は,ストレートに「勉強」とは示さず,「明るく・正しく・たくましく」など学びの内容を,精神面から示すことが多くなっています。

学校訓に似たものとして,学年訓・学級訓があります。

学校教育目標をわかりやすくしたものが「学校訓」。

学年教育目標をわかりやすくしたのが「学年訓」。

さらに,パワフルな先生は学級教育目標をわかりやすくして「学級訓」をつくっています。

学校訓を覚えていると,子供達とあれこれやっているとき,フッと一言出すことができます。

けんかをしてしまった子に,「○○小の子は『明るく』だよね。けんかをしているとき,明るかったかい?」とでも言えば良いわけです。

こういう一言,結構子供達に響きます。

子供とはいえ,小学校への所属意識はあります。

その小学校が掲げる学校訓。

これは「そっちの方に歩みましょう!」という方向性を内包しています。

ですので,校訓を用いることは,歴史的な言い方をすれば,それは「忠」を意識化させることになります。

--

関連記事:

次の火曜日,横浜市の小学校で授業をしてきます。

若い先生方を中心とした研究会があり,その研究会の一環として,5校時・6校時に授業をしてきます。

5校時は,6年生全員が対象です。体育館で「姿勢の良い人になろう」というテーマで授業をします。

6校時は5年生の一つの教室で算数です。図形の面積が終わろうとしている頃なので,そこに少し絡んだ授業をします。

授業の後は,若い先生へ向けた講話です。

どんな授業になり,どんな講話になるのでしょう。

明後日には詰めたいと思っています。

--

土曜日は野口塾in相模原です。

私も一こまお話しします。

テーマは「東アフリカ教育事情 算数ソフトの視点から」です。

楽しい話になりそうです。お近くの先生,ぜひお越し下さい。

--

写真はバングラディッシュで販売されているBLACK TEA と GREEN TEA です。

写真はバングラディッシュで販売されているBLACK TEA と GREEN TEA です。

BLACK TEA というのは,紅茶のことです。

そのバングラデシュですが,私は「バングラディッシュ」と言っていました。

でも,どうも,違うようなのです。

フェイスブックで伊藤先生から「バングラデシュ」と普通は言うことを教えてもらいました。

ありがたかったです。

こういう指摘,年をとると,どんどん少なくなってきます。

だから,自分で気をつけないとなりません。

そんな状態が今なので,指摘してくれた人には手を合わせたくなります。

--

関連記事:

PHPから出した『恥をかかない!小学生の行儀作法』が増刷になったと連絡がありました。

PHPから出した『恥をかかない!小学生の行儀作法』が増刷になったと連絡がありました。

この本は書店には並んでいません。

生協ルートでのみの購入となります。

ありがたいことに,息長く売れているようで,今回で6刷りです。

行儀作法をきちんと教える先生がかなり増えてきているようです。

これはありがたいことです。

何しろ,学級が崩れにくくなります。

崩れるというのは,形が保てていない状態を言います。

行儀作法は,形を習得していく学習です。

そこがしっかりしていたら,崩れる方が難しくなります。

行儀作法といえば,「真行草」ですね。

この微妙なところを把握できると,行儀作法を見る目が伸びてきます。

今月の27日(日)。

愛媛県の宇和島で「心の教育フェスティバル2015in宇和島」が開催されます。

野口先生,山中先生と私が,授業と講話をします。

私の授業は「姿勢の良い人になろう」です。

行儀作法の骨格部分の授業です。

もちろん,1時間で姿勢の良い人になれるという夢物語の授業ではありません。

自覚しても自覚しても,良い姿勢を続けるのは難しいです。

筋肉が形成されていないからです。

だから,粘り強く良い姿勢を意識させ続けることが肝要となります。

そのために,「良い姿勢とは何をどうすることか」,また「それはなぜか」という知識があると,指導がしやすくなります。

私の講話は「道徳と礼儀作法」です。

「礼儀作法を学ぶと,不道徳の心が芽生える」ということも話す予定です。

ここが行儀作法の一風変わったロジックです。

良い姿勢の指導を続けている先生には,わかりきっている内容です。

このロジックがわかっているので,「時々の指導」が適切になります。

--

関連記事:

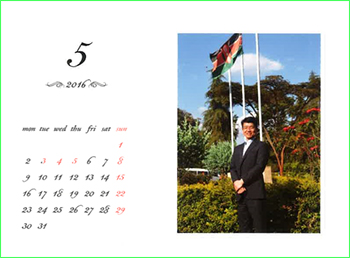

ケニヤでビジネス。

ケニヤでビジネス。

それを考えている人向けに,慶応大学で「ケニアビジネスコンファレンス」が開催されました。

365日,仕事をしていますが,意図しない限り,ケニヤでビジネスを考えている方と出会うことありません。

珍しい企画でしたので,最初から最後までしっかり参加してきました。

会場が実にすばらしかったです。

慶應義塾大学日吉キャンパス協生館にある「藤原洋記念ホール」です。

二階席まである落ち着いたすてきなホールでした。

会場の前の方には,ケニヤの方々が座っています。

私はその後ろあたりに座っていたので,見える光景は異国です。

会は定刻9時を少し遅れて,スタートしました。

驚いたのは司会のスピーチ。いきなり英語です。

どこかで日本語に変わるだろうと思っていたら,どうしてどうして,最後まで英語でした。

続く,登壇者も,皆さん英語です。

それが,9時~12時40分まで,休みなしのぶっ通しで続きました。

進行表にも途中休憩が記されていなかったのですが,5分ぐらいはどこかで休みを取るだろうと思っていました。

ところが,ノンストップです。これ,ケニヤの交差点(ロータリー式)と似ています。

ふっと,ケニヤやルワンダの小学校の時間割を思い出しました。

多くは1時間=35分間の授業です。

珍しいのは,行間休み前に3時間ぶっ通し,業間から昼までも3時間ぶっ通し・・・。

こんな具合に授業が進むので,日本の1時間毎に休み時間があるスタイルに慣れている私は,驚きました。

こんなぶっ通し授業を小学校から体験しているから,こういうスケジュールになっていくのかもしれません。

ぶっ通しですから,話のボリュームは大きいです。

たっぷりと話を聞きました。しかし,ほとんど記憶に残っていません。

なぜなら,全部英語だったからです。

それでも,わずかに耳から脳に入る単語と,スクリーンを通して目から脳に届く英語から,こんなことかなと推察しつつ話を聞いていました。

ありがたかったのは午後の一コマの分科会。

たまたま日本語での発表でした。

おかげでいろいろとメモすることができ,いい情報を得ることができました。

一日,英語漬けで話を聞きました。

ケニヤはこれから大きく発展をしていくことが具体的に伝わりました。

さくら社のケニヤビジネスは,ケニヤの発展という大きな流れの中に入り込むので,ますます頑張ろうと思った次第です。

最後に交流会がありました。

そこで出会ったケニヤの青年が,日本語でメールを送ってもいいかと言うのです。

こういう場にくる青年は,みんな地元か先進国の大学を出ています。

また,目的意識を持って日本に来ています。私も好意的な気持ちになります。

どうも,日本語の練習をしたがっている様子だったので,どうぞと答えました。

そうしたら,とても喜んで,友達に話しかけていました。

その日の夜,早速,青年からメールが来たので,わかりやすい日本語で返信しました。

その流れで,LinkedInというビジネス専用のSNSを知り,ものは試しで登録しました。

なんと,英語の竹村先生を発見しました。

世界に出るアクティブな先生は,SNSも違うなぁと思った次第です。

すぐに,友達申請しました。

--

関連記事:

神戸で開催された野口塾の懇親会。

神戸で開催された野口塾の懇親会。

会場の隣の場が,翌日開催される授業づくりネットワークの前夜祭の皆さんでした。

そんなことで,石川晋先生も交えて記念撮影をしました。

写真は,一番右側から,野口先生,西村先生,石川先生,私,関田先生です。

この写真,西村先生のスマホでの撮影です。

後で送ってもらうようお願いをしました。

メールでハイって届くと思っていたら,郵送で届きました。

しかも,CDに焼いてあるのみならず,プリント印刷までしてある写真まで入っていました。

CDの中を開くと,そこには,学習会の通信も一緒に入っていました。

こういう送り方をする先生ですから,学校でもさぞかしいい仕事をしているのだろうと思います。

すてきな若者と出会えました。

--

関連記事:

ノーベル賞の朗報をニュースで見て,嬉しい気分になっています。

来週の土曜日は,神戸の野口塾です。

私は午後からお話をさせていただきます。

内容は「アフリカ教育視察報告」です。

思えば,ちょうど1年前。

カンボジアの小学校を視察できることになり,急遽,「カンボジア→タイ」と巡りました。

海外の小学校で初めて算数ソフトを使って授業をしました。

子ども達からも,先生方からも,保護者からも大好評を頂きました。

カンボジアでの話を,昨年の12月に開催された野口塾IN神戸で話したような気がしています。

今年の神戸ではアフリカの話です。

2年続けて海外のことを神戸で話すことになります。

「海外の後は神戸で」という図式を感じてしまいます。

こういった私の海外視察に関心を持ってくれる先生もいらっしゃるので,嬉しく思っています。

銅像教育の丸岡先生がその一人です。

神戸の野口塾に参加してくれます。

アフリカの教育現場を実際に見た教師なら,何とか力を貸したいと,誰でも痛感します。

それを具体的に形にして行けるかどうかが,「気持ちで終わるか」「実行に移せるか」の分かれ道となります。

実行に移したいと思っても,そのこと自体が初めての取り組みなので,誰にとっても全てが模索となります。

形にしていける,何かありがたいヒントがありそうと思えるところへは,私も足を運んでいます。

その一つが,今月末に慶応大学で開催される「ケニアビジネスコンファレンス」です。

お誘いを受けたので,行くことにしました。

まずは,神戸の野口塾でお会いしましょう!

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)