神奈川の佐藤秀樹先生と,「教育と笑いの会」でお会いし,しばし,算数ソフト談義をしました。

5年生の小数のわり算,その導入で,算数ソフトがとっても効果的に子ども達の力になったそうです。

その様子を,メールでいただきました。

算数ソフトを使った授業のやり方が気になる先生には,とっても役に立つ情報です。

ぜひ,お読み下さい。

--

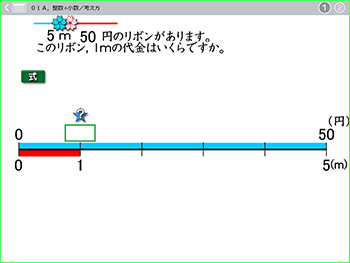

先日、算数ソフトを用いて小数のわり算の単元を学習しました。

先日、算数ソフトを用いて小数のわり算の単元を学習しました。

単元のはじめですので、既習の整数のわり算の復習から行いました。

まず、問題を子どもと作ります。

「今日は、高級なリボンにする?お手軽リボンにする?」

「高級!」と返ってきます。

「誰か数を決めてください。」

8割の児童が手をあげます。

2mで200円のリボンになります。

「1m分をもとめる式は?」ほぼ全員が手をあげます。

「200÷2」

答えを確認すると、「先生、お手軽も買っときましょうよ。」との声が上がります。

「では、数を決めてください。」

5mで50円になります。子どもたちは笑顔です。

式と答えを確認し、

「どんな時に高級で、どんな時にお手軽になるのか説明してみましょう。」と聞くと、

8割の児童が手をあげました。

最初の説明場面でこれほど多くの児童が挙手をするのは珍しいです。

何人かがソフトを動かしながら、説明をして付け足していきます。

たった10分で、10例近くの問題と数直線を見たことになります。

「今、言いたいのはわる数でしょ?」「比例ってことですか?」

質問の言葉も洗練されていきます。

黒板には、書ききれないほどの反復を行っていることが分かりました。子どもは嫌がりません。

次に、わる数を小数にした場合を画面に出します。

すぐに児童は立式します。

わけを問うと、児童は「整数のときと同じように・・」と説明していきます。

前で説明している児童は、ソフトのわる数を動かしながら話します。

「整数も小数も同じで・・」の言葉に皆が共感しうなずいていました。

--

良い点がたくさん見えてきますね。

まずは,ソフトで導入していることです。これが,斬新です。

普通なら,「何か場面を設定して,1問をねっちりと」というやり方になります。

場面を設定する主な理由は,「必要性を持たせるため」です。

見方を変えると,必要性を持たせないと,子どもがやる気にならないほど,この単元はつまらない内容なのだと捉えることができます。

でも,算数ソフトを使うと,子ども達はやる気満々になります。

やる気になっていれば,必要性は特に配慮する必要はありませんよね。

算数ソフトを使って授業作りをしていくと,こうした導入の必要性論を考え直さなければならなくなってきます。これは,大きな問題提起といえます。

次に,「では,数を決めて下さい」と子ども達に数値決定をさせています。

これも,実に良いです。

数値を子ども達が決めるとどうなるでしょう。

「山田君の決めた5mで50円」となるので,ただの「5m50円」では無くなります。

数値に友達がへばりつき,数値への親しみ度が急速に向上するのです。

さらに,「10分で、10例近く」です。

これ,信じられますか。

1分で1問ですよ!

しかも,「どんな時に高級で、どんな時にお手軽になるのか説明してみましょう。」とわり算の意味を考えたりしているのです。

いかに,軽快に内容濃く進んでいるかがわかりますよね。

これだけみっちりとわり算を学んだら,小数÷小数も内容を伴って学ぶことができます。

とっても良いですね。

佐藤先生のメールの最後に,次のようなまとめが書かれていました。

--

算数ソフトを使うよさについて、今回の単元であらためて実感した良さは

〇めんどくさくない反復練習ができること

〇視覚的に「変わらないもの」をとらえることができること(もちろん、変わるものもですが)

以上の2点です。

--

反復練習が面倒くさくないのです。最高ですね。

視覚的に算数を理解できるのです。これまでの算数に比べると,一目瞭然の世界に近いですね。

算数ソフトを使った授業に,これからも大いに注目をしていきたいと思います。

そうして,その授業の良さをアフリカの先生方にも伝えていきたいです。

--

関連記事:

昨日は,嬉しいニュースが2つ舞い込みました。

1つめは,友達の先生が大学で非常勤講師として教鞭を執る事になったとのことです。

小学校で勤務しつつも,熱心に研究をし,その成果をたくさんの本として表してきたら,その先に大学という大きな道を広げたくなります。でも,なかなかその道は開かれません。

それが実現するのですから,これはめでたいです。

本当によく頑張ったと思います。

もう一つは平光雄先生の特別講演会です。

平先生がまたまた新刊を出しました!

『一歩を踏み出すための道徳』です。

それを記念した特別講演&サイン会が19日にジュンク堂ロフト名古屋店で開催されます。

本を出したいと思っても,なかなかチャンスには恵まれません。

本を出したとしても,それを記念しての講演会を書店さんが開いてくれることもめったにありません。

それを新刊の度に実現しているのが平先生です。

「平光雄先生『一歩を踏み出すための道徳』刊行記念 特別講演会&サイン会」です。

お近くの先生,ぜひ,足を運ばれてみて下さい。

『究極の説得力 人を育てる人の教育書』をお読みの先生もたくさんおられると思いますが,あの感動をぜひ,19日の特別講演会で味わって下さい。

『究極の説得力 人を育てる人の教育書』をお読みの先生もたくさんおられると思いますが,あの感動をぜひ,19日の特別講演会で味わって下さい。

19日はジュンク堂ロフト名古屋店が熱い!

--

こういう嬉しいお知らせが2つも届いた日に,私も嬉しい活動をしていました。

それは,JICA(外務省所管の独立行政法人 国際協力機構)へ,ルワンダでの教育プロジェクトの報告に行ってきたことです。

4月に行われたルワンダでの教育プロジェクトが大進展したことを喜んで下さっただけでなく,今後,さらに大きく伸ばしていくためのG to Gを強める研究活動の方向もご教授いただきました。

その内容に,なるほど!と強く思いました。

お話を受け,7月下旬の第2回ルワンダプロジェクト開催へ向けて意欲満々になっています。

今度は2週間ほど行く予定です。

--

関連記事:

前田康裕先生の東京でのセミナー開催が決定しました!

前田康裕先生の東京でのセミナー開催が決定しました!

6月11日(土) 13:00~16:30 です。

場所は東京の九段下。

詳しくは,↓をご覧下さい。

『まんがで知る教師の学び』刊行(&重版出来!)記念 前田康裕@東京セミナー

前田先生のお話を聞いてみたいという先生,ぜひ,この機会に足を運ばれてみてください。

講座1:吉良先生のアクティブラーニングの実際

講座2:「まんがで知る教師の学び」ができるまで

講座3:横山験也が聞く「前田康裕の授業観」

講座3ではQ&Aも兼ねたいと思っていますので,前田先生に聞いてみたいことがある先生,会場でお会いしましょう!!

--

関連記事:

「前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』がアマゾンで177位になっています!」との連絡があり,見てみたら,本当に177位でした。

「前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』がアマゾンで177位になっています!」との連絡があり,見てみたら,本当に177位でした。

--

1位-本>人文・思想>教育学>学校教育

--

アマゾンには,このように表示されています!!

「学校教育」のジャンルで1位です。ですので,本の脇には,オレンジの地に「ベストセラー1位」と表示されています。

「学校教育」より幅の広い「教育学」でも,3位です。

さらに,幅の広い「人文・思想」では,36位で,「36日間100位以内」と表示されています。

そうして,本全体で177位です。

前田先生が渾身の力で書き下ろして下さった本です。

内容も濃いですし,勉強になります。

夢の二桁まで上昇して欲しいと願います!!

--

関連記事:

小学館の『総合教育技術』5月号の表紙をめくると,城ヶ崎滋雄先生の『教師の腕前診断–困ったに答える』が載っています。

小学館の『総合教育技術』5月号の表紙をめくると,城ヶ崎滋雄先生の『教師の腕前診断–困ったに答える』が載っています。

本の脇で何やら語っているのは私です。

城ヶ崎先生とは,もう30年以上のおつきあいになります。

若い頃は,国語と体育を中心に研究していました。

それだけではどうにもならないあれこれがあることに気づき,今は人間関係研究を深めています。

今も「チーム算数」で教育について一緒に語らっていますが,城ヶ崎先生の話は普通の話と違って,ちょいと深いです。

今度の土曜日は,その「チーム算数」開催日です。

どんな会話になるのでしょう。楽しみです。

どんな会話になるのでしょう。楽しみです。

この本,自己診断にもなりますし,いろいろな方法があることにも気づかされます。

幅を広げてみたいなと思われている先生に最適です。

若い先生にも是非読んでいただきたいです。

--

関連記事:

三宅貴久子先生がご退職された,その初日。

三宅貴久子先生がご退職された,その初日。

「今,この本を読んでいる」と教えてくれたのが,この『国際協力と学校』です。

ちょうど,私もこの方面への活動を推し進めているので,早速,購入して読みました。

戦後の日本の国際協力について,わかりやすく書いてあります。

ざっと,歴史を知ることができるので,教育で国際貢献を・・・と心密かに思っている先生に,お勧めです。

「就学率だけ増えても,教育の質が低ければ必要な知識を学ばず,無駄に時間を過ごしてしまうことになるので,教育の質を重視するようになっている」(p68)

私の視察した途上国は,劣悪な教室でもPCやタブレットといった最新式の教育機器を使い始めています。巨大な充電器があったり,電源がどこにもない教室でもタブレットを使っていたり・・・。どう考えても,これは学校が独自に購入しているのではなく,国の政策だろうと思えてきます。

その思いが,「確かに政府レベルで推し進められている」とわかるのが,この本です。

途上国の教室を見て,この本を読んで,教育の質の向上を目指している大きな流れを感じました。

--

現職で超多忙中にインドの小学校と交流していた三宅先生。その事だけでも驚きですが,最後に受け持ったクラスの子,学年の子は,子ども達自身の手で本を出しました。『ナマステ! 会いたい友だちと』です。

現職で超多忙中にインドの小学校と交流していた三宅先生。その事だけでも驚きですが,最後に受け持ったクラスの子,学年の子は,子ども達自身の手で本を出しました。『ナマステ! 会いたい友だちと』です。

海外へ実際に行ってみるとわかるのですが,世界に打って出るにはこういうエネルギーが必要なのです。

今週半ばに,三宅先生と歓談する一時があります。今から楽しみです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)