友達の藤本浩行先生が,算数の本を出しました。

友達の藤本浩行先生が,算数の本を出しました。

『算数授業 アイデア事典』(明治図書)です。

算数のことが満載して記されていますが,学級経営,他教科の授業にも役立つ情報がたっぷり記されています。

算数だけでなく,他の事も学べる良い本です。

藤本先生とは,ここ数年,メールを使って算数の勉強を一緒にしてきました。

算数の隅々までを理解している優秀な先生です。

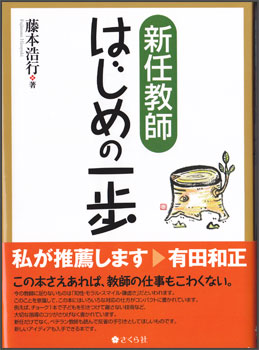

また,初任者指導でも優れた手腕を発揮しています。

縁あって,11年の3月に,藤本先生はさくら社から『新任教師 はじめの一歩』を出しました。原稿を読んでその取り組みに大変驚いたことを覚えています。

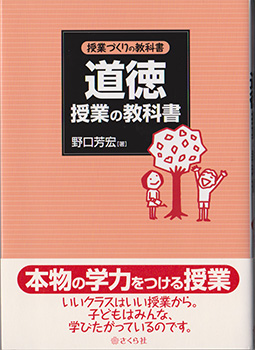

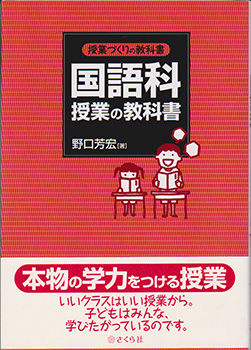

神戸で開催された野口塾に行ってきました。

神戸で開催された野口塾に行ってきました。

会場に着くと,すでに事務局長の関田先生が待っていてくれました。

開口一番,関田先生から極めて嬉しい報告を受けました。

詳しいことは書けませんが,その日の夜の最後の会までその話題で盛り上がりました。

まさに,「よかったじゃん!」です。

野口先生のお話は,今回も会場の先生方を魅了していました。

国語と修養のお話だったのですが,国語(ごんぎつね)は圧巻でした。

「ごんぎつね」は,これまで何度も読んだことがありますが,敬語の扱いについて,このときほど衝撃を受けたことはありません。

感じ入ってしまうお話を伺うことが出来ました。

痛く感動したので,懇親会で「ごんぎつね一色の野口塾を」と提案をしました。そうしたら,同じ事を関田先生も感じていてくれました。

見逃せない野口塾が始まりそうです。

--

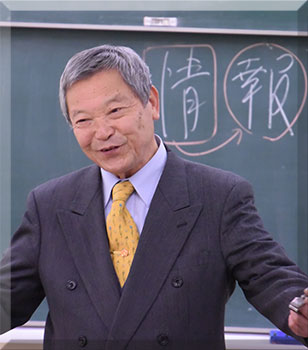

右の写真は,発問道場です。

右の写真は,発問道場です。

野口先生に指名された先生方が,「ごんぎつね」の指定された範囲への発問を板書しました。

映っているのは,手前が関田先生,その向こうが桔梗先生です。

板書された先生方の発問を,野口先生が順に丁寧に講釈してくれます。

その内容が実にすばらしく,皆さん,メモ書きのピッチがアップしていました。

--

私は,「算数ソフト,海を渡る」というテーマでお話をしました。

このテーマは,関田先生が考えてくれたテーマです。

時間は90分です。

海外でこうだったという話をするだけでは,キチッとした柱が無くなるので,今回は「夢の実現」ということを大きな柱として話しました。

----------

関連記事:

半年ぶりぐらいに,明石要一先生のSG会に出席しました。

現役の先生方の他に,幼稚園の先生や企業の方々など,多彩な顔ぶれです。

SG会はレポート持参が原則となっています。

そのレポートは,私にとってなかなか珍しいスタイルなので,毎回,不思議な感触を得ています。

そのスタイルというのは,論述の合間に,自分のあれこれが入り込んでいるということです。

まじめでありつつ,どこか砕けている。

そんなレポートなのですが,皆さんに妙に受けています。

それでいて,話しは論述部分に向かいます。

他では見られない,大変珍しい世界です。

SG会で一番勉強になるのは,明石先生の司会力です。

発表者のあれこれを考えつつ,レポートについて話してくれます。

明石先生の話を聞きつつ,良い勉強をさせていただいています。

会の後半は,毎度,懇親会です。今回は忘年会でした。

忘年会も終わりに近づいた頃,中学校の桐島先生から,自分のレポートを斬って欲しいと頼まれました。

昔なら,斬って欲しいと言われる前に斬っていたのですが,最近は頼まれるまで斬ることはしないようにしています。年の差が大きくなったこともありますが,受け止める側にその気がなかったら,話しても大方が無駄になるか,逆効果となると分かっているからです。

桐島先生には,珍しく矢印の話をしました。

矢印は強い主張の表れなのです。

ですので,不用意に図面で用いると,論述の主張と食い違うことが出てきます。

今回のレポートはその形になっていました。もったいないです。

教職は,口で説明することが多い職業なので,桐島先生のようにレポートでもしっかり伝えていける力を付けようとするのは,とても良い姿勢です。

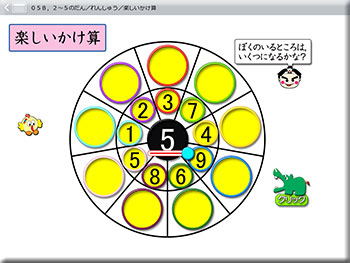

九十九里の石井先生は,算数ソフトを使ってくれています。

九十九里の石井先生は,算数ソフトを使ってくれています。

受け持ちの子が,かけ算九九の楽しいかけ算ソフトをたいそう気に入ってくれているそうです。

また,来月,校内研で算数ソフトを使ってくれるそうです。

もしかしたら,授業参観できるかもれません。

ありがたいことです。

--

関連記事:

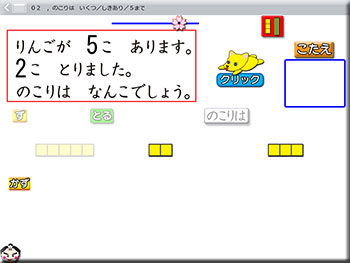

とても嬉しいメールを村井先生からいただきました。

とても嬉しいメールを村井先生からいただきました。

特別支援学級のAさんが,「6-3」をすっと出来るようになったのです!!

Aさんは,書いた○を手がかりにして,ひき算をしていました。

それが,算数ソフトを使って,グイッと楽しんだら,なんと手がかりの○無しで出来るようになりました。

こういうお知らせ,本当に嬉しいです!

Aさんは,言葉が出ないお子さんなのだそうです。

算数の学び初めに,言葉が出ないというのは,かなり厳しい状況となります。

入門期の算数は,具体物と数詞とを同じと認識する力を付けます。「△△△」が「3」と同じだとみなす力です。

この「△△△」と「3」は,実は直接には結びつきません。

間に,「さん」という数唱(音声)が必要なのです。

「△△△」も「さん」。

「3」も「さん」。

どちらも「さん」だから,「△△△」と「3」は同じと認識していきます。

言葉が出ないお子さんは,聞き取りも弱くなっています。

「△△△」と「3」をつなぐ大切な役割を果たす,音声の「さん」が普通の子のようには頭を通りません。

結果的に理解が遅れ,この子には算数は無理かも知れないという思いが湧いてきます。

でも,メールを下さった村井先生は,あきらめるような先生ではありません。

機会を生かして,少しでも・・・と取り組んでいます。

そうしたら,「6-3」が分かるようになったのです。

もしかしたら,Aさんの頭の中に算数の論理が生成されはじめたかもしれません。

そうしたら,北海道の渥美先生が指導されたあっちゃんのように,かけ算九九も習得できるようになるかもしれません。

ハッキリ分かっていることは,何回も何回も大量にひき算を体験したら,出来た!と言うことです。

「楽しむ」「動きを見る」「大量に繰り返す」

これが特別支援の子にとって大切な取り組み方なのかも知れません。

--

明日は野口先生と忘年会です。楽しみです。

そうして,翌日は八王子で事前学習法セミナーです。こちらも楽しみです。

------------------

関連記事:

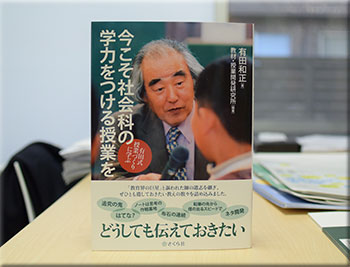

有田和正先生の『今こそ社会科の学力をつける授業を』が発売されて,半月ほど経ちました。

有田和正先生の『今こそ社会科の学力をつける授業を』が発売されて,半月ほど経ちました。

一つ,お伝えするのを忘れていた事がありました。

北海道の大谷和明先生の教材開発を,有田先生が論評されている作品が,さくら社の『今こそ社会科の学力をつける授業を』のコーナーに掲載されていることです。

こちらです。

これは,「教材・授業開発研究所」のメーリングリストに掲載された作品ですので,MLに未加入の方は読むことが出来なかった貴重な作品なのです。

それを,本の刊行に向けて大谷先生が見つけ出して下さったのです。

とても貴重なので,さくら社のウェブページに掲載させていただきました。

在りし日の有田先生のお写真も載っています。

福嶋顕勝先生が撮影されたすばらしい写真です。

ぜひ,ご覧になっていただければと思います。

そうして,本に載っている「ずいずいずっころばし」の有田式webワークも同じページに載っています。

金川秀人先生が作成して下さったフラッシュ教材です。

ずいずいずっころばしの秘密がスイッと伝わります。本と合わせてご覧になっていただければと思います。

6年生を担任されたら,ぜひ御活用下さい。実に秀作です。

----------

関連記事:

12月14日(日)「第2回 事前学習法セミナーin東京」 ←事前学習法,すごいです!

12月23日(火祝)「授業道場「野口塾」in神戸 2014」 ←算数ソフトが海を渡ったことを,語ります!

お近くの先生,是非,お越し下さい。

----------

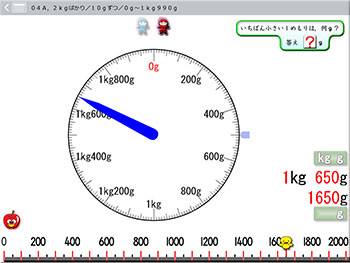

大阪から家に戻ったら,ビックリするニュースが平野先生から届いていました。

3年生の重さ単元。ワークテストの平均点が95点を超えたとのことでした。

重さの単元,教えたことがある先生にはきっと記憶にあると思います。一目盛りを読み取れない子がいたことを。

私にもそういう経験があるので,この単元は低位の子にはかなり厳しく,やる気をなくしていくところと感じています。

平野先生からも「子どもがわかりづらいのは、一目盛りが何グラムを表しているのかということ。」と記されていました。

そこを平野先生は,算数ソフトを使うことで,クリアしました。

どんな風に使ったかというと・・・・

—

子どもたちが「また~,もう覚えちゃったよ~」と言うぐらいに,繰り返し繰り返し指導したそうです。

—

「また~」とか「覚えちゃったよ~」と口にしているからと言って,飽きているわけではありません。

子ども達は,楽しみながら,飽きずにソフトでの学習を進めたのです。

この算数ソフトを使っての繰り返しの学習で,学習への意欲もぐんぐん高まったそうです。

繰り返し→分かった→楽しい→繰り返し→・・・

こういう嬉しいスパイラルが起こったのですね。

今は,分数の学習に入ったそうです。

「1をいくつに分けてあるのか」ということをしっかりと押さえさせるために、やはり算数ソフトで繰り返し繰り返し取り組んでいるそうです。

その結果,

—

練習問題を全員で何度も行うことで、子どもたちは自然と解き方や考え方を身につけてしまいます。

今、教室では、クラウドを使うと全員が手を上げます。

—

という素晴らしい状態になっています。

「自然と解き方や考え方を身につける」

これは究極の指導ですよね。

平野先生は算数ソフトを使った授業を研究しています。

平野先生は算数ソフトを使った授業を研究しています。

1月にお会いできるので、平野先生の研究から得られたあれこれを伺いたいと思っています。

究極の算数指導のイロハを私も知りたいと思っています。

算数ソフトの研究と言えば、フェイスブックで東京の鍋谷先生と友達になりました。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』を全学年分を購入し、研究会のメンバーや周囲の方々とともに活用を進めている先生です。

一度お会いしたいと思いました。

--

算数ソフトがどんなソフトなのか気になった先生は,こちらをご覧下さい。すごいですよ!

---------

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)