さくら社の入っているビルは,ワカヤギビルと言います。

さくら社の入っているビルは,ワカヤギビルと言います。

そのエレベーター前のプレートがちょっと変わりました。

さくら社の名前が2つになりました。

これまでの507に加えて,506もさくら社の名前です。

506のオフィスは15日から使用開始となります。

14日は机などの荷物を少し入れます。

506のオフィスが受け付けも兼ねていますので,15日からは,ご用の方は506をピンポンしてください。

2つのオフィスの間には壁があります。

ですので行き来できません。

でも,ベランダの境が取り払われたので,ベランダを通って行き来できます。

何とも楽しげなオフィスになります。

さくら社を設立して7年目に入ります。

少しずつですが,前進しているなぁと感じます。

それもこれも,応援をしてくださる皆様のおかげと感謝しています。

--

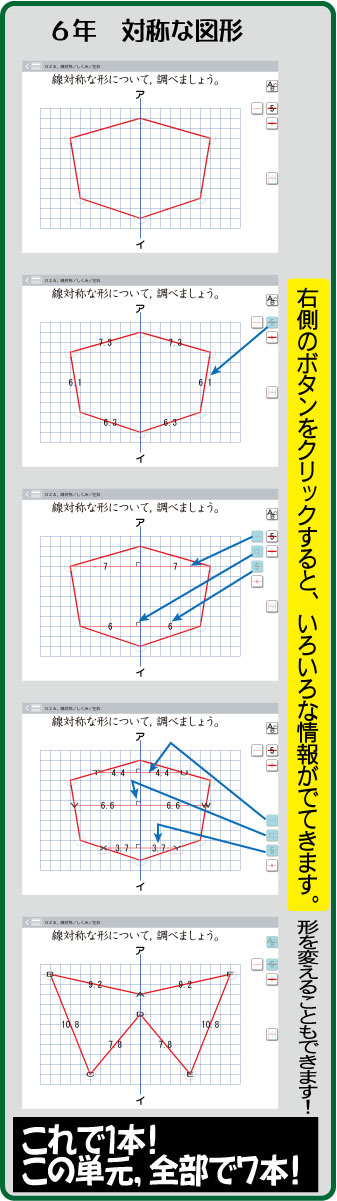

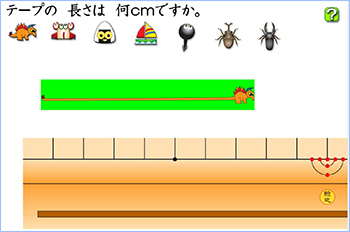

算数ソフトをちょっと覗いてみました。

算数ソフトをちょっと覗いてみました。

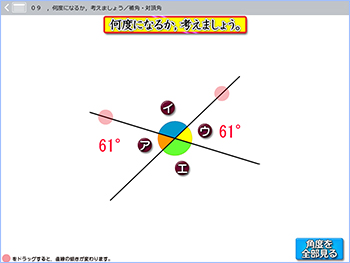

4年生の角,「2本の直線が作る角」を学ぶソフトを開きました。

こういうの,いいですよね。

とにかく,角度を全部見えるようにして,直線をすいすい動かして見ればいいのです。

見ている内に,「気がつく決まり」が出てきます。

◎隣同士の合計が180度になる。

◎向かい合った角は同じになっている。

そこに気づいただけで,十分にOKです。

そこからつっこんで,「どうして,そうなっているのか」と証明する方向に頭が働けば,ナイスです。

楽しいなと思います。

算数ソフトを使って,「算数って面白いね!」という授業を展開してください。

--

関連記事:

大阪で第3回目の事前学習法セミナーが開催されました。

若い先生の発表に感動の連続でした。

「事前の充実」

それをどう行うか。そこが,実に良い形で具現化されていました。

丸岡会長からは事前学習の骨格についての話があり,また,算数や音読の実践を通して,「成果を実感できる」「小さな研究者だ」「時間が短縮する」と話がありました。

清寺先生からは,国語の説明文の実践を通して,「自分がどうやって学習を進めていのか,組み立てやすい」「子どもに明確なゴールを示せる」「子どもの中の差を少し埋められる」と話がありました。

河崎先生からは,算数の実践です。「子ども達が学び合いをするようになった」と話があり,それがチャイムが鳴っても続くという驚きの様子をビデオで見せていただきました。

紀先生は理科の実践です。「授業が進むにつれ,自主学習をする子がふえてきた」とのことです。

梶谷先生からは,事前学習と大乗仏教と共通点が語られました。

阿部先生は社会の実践です。同心円ですすむ社会で,「事前に意識すべき点の見つけ方」が示されました。

最後に丸岡先生の体育の実践です。「体育の実践は教室から始まる」という提案が出されました。

私は先生方の話を聞きながら,「これはすごい!」「おお,そこまで行くのか!」と感動してばかりでした。

先生方の提案に大きな力を頂きつつ,私も少し話をしました。

--

関連記事:

明日は楽しみにしている「事前学習法」のセミナーです。

セミナーを主催しているレッズの丸岡代表はじめ,伸び盛りの先生がたくさん集まるので,その先生方と話をすることも大きな楽しみです。

正三君の本も1冊持って行くので,懇親会の時にでも,回し読みをしてみたいと思います。

--

有田先生の継承セミナーに行くに当たって,いくつかプレゼント教材をカバンに入れました。

有田先生の継承セミナーに行くに当たって,いくつかプレゼント教材をカバンに入れました。

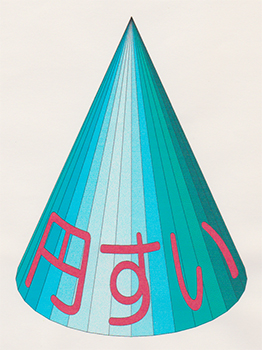

何を入れるか,あれこれ思っているとき,偶然,奥の方にあったケースの中から,昔懐かしい教材が出てきました。20年以上前の作品です。

こんな教材がよくぞ家に中に残っていたものだと,自分の不整理,不整頓もたまには良いことにつながると,変な感心の仕方をしました。

また,その当時のPCと当時のソフトで,よくぞこの絵柄を作成したものだと,ちょっと悦に入りました。

今,これに名前をつけるとしたら「円すいバッジ」ですね。

バッジと言っても,かなり大きいです。縦は10cmを超えています。

A4紙に印刷されているので,まず画用紙(できれば板目紙)に貼り付けて,切り抜きます。

それから,裏にクリップをセロテープでつけます。つける前に,クリップの先を90度ひねっておきます。すると,クリップがフックのようになり,「円すい」をワイシャツのポケットに引っかけることができます。こうすると,「円すい」はバッジのようになります。

ここまで準備して,どうするかというと,ただ胸のポケットに引っかけていつも通りに算数の授業をします。

円すいを教えるわけではありません。ただ,飾りとして見せるだけです。

普通に授業をしていても,子ども達は胸に飾られた「円すいバッジ」に目が行ってしまいます。

「珍しい物には目が行く!」

人間の持つ,この本能的な性質を利用して提示するだけです。

気になってしょうがない子も出てきます。

「先生,それ何ですか」と聞いてきます。

「気になりますか。明日,お話をします。」とサラッと流します。

胸に飾るだけですが,授業が終わる頃には,大方の子がこの形を見て「円すい!」と言えるようになっているから不思議です。

あしたの事前学習法セミナーに,これの実物を持って行くことにしましょう。

--

関連記事:

本が好きで,本をよく購入して勉強されている先生が,私の友達にはとても多いです。

そんなこともあり,本の紹介を時々しています。

本をよく紹介してくれている校長先生のブログがあります。

すぷりんぐぶろぐです。先日お世話になった沼澤校長先生がつづっているブログです。

こういう本を読んでいるのかと,勉強になっています。

先日,思考力育成法などについてお話をさせていただいた後,沼澤校長先生とし ばし語らいました。

ばし語らいました。

その時の話の内容に,私は大変驚きました。

曰く,「学力日本一なのですが,人口減も日本一なのです」と。

先生方と話をして学力の話にはなっても,人口問題については話題になりません。

地域のことを本当に心配されているのだなと思い,改めて沼澤校長先生の姿勢に感心した次第です。

人口問題については詳しくないので,沼澤先生のお話を拝聴していました。

行き着いたところが,発想の転換です。

なるほどと思い,「2世代,3世代の家族と暮らすと,豊かになる」という政策が求められるのだろうなと私はふと思いましたが,教育はどうしたらいいのか。私には分かりませんでした。

沼澤校長先生と東京などのセミナーで時々お会いすることがあります。

その度に,若い先生がご一緒されています。

人格者の先生と一緒に学ぶ若い先生がいること。これも力強い事です。

--

読書家の先生は知っていると思いますが,国立情報学研究所がとてもいいサイトを作ってくれています。

webcat plus です。連想で本を検索できます。時々利用しています。

--

関連記事:

今度の土曜日は,大阪で「事前学習法」です。

この研究を進める一つの動機となった「正三君」の本を1冊持って行きます。

算数の本ですが,その序盤の部分は大いに勉強になります。

事前学習法が気になっている先生,大阪での開催です。ぜひ,お越しください。

先生も小さな研究者として意図的に実践を進めていくことができます。

--

俵原正仁先生の新刊です。『1年生が絶対こっちを向く指導!』です。

俵原正仁先生の新刊です。『1年生が絶対こっちを向く指導!』です。

このタイトル,実にいいです。

1年生を担任したことがない先生には,ちょっとわかりにくいかと思います。

こっちをなかなか向かないのが1年生なのです。

だから,1年生を担当した経験のある先生は,自然とあの手この手が身についています。

俵原先生の感覚は1年生をこっちに向けるにドンピシャのセンスを持っています。

初めて1年生を持った先生や,以前,イマイチだった先生,この本を読んでみてはいかがでしょう。

--

1年生の担任をしたら,頭の中にしっかり入れて置いて欲しいことが1つあります。

男の子への配慮です。

どんな配慮かというと,ウンチを漏らしてしまうことへの配慮です。

男の子は全員,学校のトイレでウンチができません。格好悪い!と思っているからです。

そのために,漏らしてしまう子が出てきます。

漏らしたときは,たいてい教室の外で泣いています。

漏らしていることが分かったら,他の子に知られないようにウンチの始末やお尻ふきをします。

漏らしたことを他の子に知られてしまうと,その子は6年生までずっと陰口を言われます。

かなり良いタイミングで,スコンと言われてしまいます。

すると,その子は意気消沈。実力を発揮できない状態になります。

これは,担任が替わってもどうにもぬぐえません。

そうならないために,1年生の先生は学校でウンチをしていいことをしっかりと話します。

その時,説明的に話す先生と,「先生は今日学校でウンチをしました。スッキリしました。」と自分の体験として明るく語る先生とでは,大きな違いが出ます。

学校のトイレでウンチができる子は,実は勇気のある子なのです。

--

関連記事:

午後から城ヶ崎先生と。夜は菊池先生と歓談。

城ヶ崎先生とは,祝賀談義。

『教師のチカラ』の次の号の表紙を,城ヶ崎先生が飾ります。

そのゲラを見ながら,主に修養の話を楽しみました。

いろいろと話が弾むのですが,今回は「御仏」の話です。

「柔和」と「節度」が見事に内在しているのが仏像。

そのお顔は実に柔らかです。

そのお姿は実に凜としています。

立腰に慣れてきたら,少し柔らかなお顔を心がけるようにします。

そのお手本が仏像なのです。

夜は神保町で,菊池先生,中村堂の社長,副社長さんたちと一献傾けました。

菊池先生とは5年ぶりでしょうか。

今や教育界の輝く星です。それなのに,実に物腰が柔らかく,しかも,私のあれこれを詳しく覚えていてくれています。できた方だと思った次第です。

その菊池先生,この春に退職をされたことを聞いていました。その話題になったら,それが7月にジュンク堂でのイベントで語られるとのことでした。定員が60名ですので,申し込みが始まったら一気に満席と思います。

この春は,思っていた以上の知り合いの先生が退職をされていました。

退職後,自立し,文筆業に進まれた先生もいますし,塾を立ち上げた先生もいます。

菊池先生も2年後の構想を語られていました。

退職してからの教育活動も,これからますます活発になりそうで,そういうエネルギーある先生方と知り合えていることが,実にありがたいと思っています。

今日の菊池先生のように,志を持って退職後を歩まれている先生方と,いつかゆっくり話してみたいと思っています。

道中,『論語』を読んでいました。

道中,『論語』を読んでいました。

論語読みの論語知らずになっているのだろうなと思いつつも,心に響くところが多く,我が身の未熟さを感じます。

「六十にして耳従う」に少しでも近づけたらと思う次第です。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)