北日本新聞,3月21日(土)の7面は,全面「春の教育書・保育書フェア」でした。

北日本新聞,3月21日(土)の7面は,全面「春の教育書・保育書フェア」でした。

1段に8社,それが4段。合計32社分のスペースがあります。

上2段と下2段の間には,大きく「春の教育書・保育書フェア」と書かれています。

さくら社は上から2段目,左から3番目に2つの本を紹介させていただきました。

『教師教育』と『子どもの作法』です。

御縁があり,北日本新聞さんのお世話になりました。

--

新聞に会社の名前が出るのは,やはり嬉しいですね。“頑張っている”という気持ちになります。

----

秋田で「不易流行」という演題で話すことになっています。

この言葉が日本で出来た熟語で,俳句の松尾芭蕉が奥の細道を巡っている間に生み出した観念ということは,有名な話です。

俳句を不易流行という視点で味わってみると,私のような素人でも,何とはなしに鑑賞しているなという気持ちになります。

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 (芭蕉)

山寺・立石寺で読んだ俳句です。

閑かだったのです。とにかく,閑かだったのです。

そこに大きな岩が有ります。

蝉が鳴いて,岩にしみ入るようで,良いですね。

字面から鑑賞する程度の私です。

それが,不易流行を知ることで,少し鑑賞がアップします。

不易(つまり,変わらないところ)は,閑かなことと岩です。

俳句を詠んだその日だけ閑かで,たまたまその日に岩があったのではありません。

何年も,何十年も,何百年も前からずっと,この場は閑かだったのです。そうして,大きな岩もそこにじっとして動かないのです。

また,これから先,何十年,何百年と,この閑かさと岩の存在は変わらないのです。

そこに,はかない命の蝉の声です。

たまたま鳴いた蝉と考えた方が感じが良いです。

一時の鳴き声,一時の命,一時の流行です。

そんなはかなさをもつ鳴き声が永遠に続いている閑かさの間を通って聞こえてきます。それに感動した芭蕉は,じっとしている岩にも鳴き声をしみ入らせたのだろうと思えてきます。

なんというか,「永遠の今」を感じます。

私の邪推による鑑賞はさておき,気になっていたのは,「不易流行」の「不易」です。

流行が変わるという意味なのは分かりますが,不易はなぜ変わらないという意味なのか,それが疑問なのです。

「流行=変わる」というほどのわかりやすさが,「不易=変わらない」には無いのです。漢字を見て思いを入れていくと「不易=やさしくない=むずかしい」となり,難しいのは変わらないと言うことなんだと,かなり遠回りでつながります。

しかしながら,ここでの遠回りはダメです。

「流行=変わる」のわかりやすさに対応していません。

そこで,易は易者と使われるように占いの意味だから,当たるも八卦,外れるも八卦で,そういう意味で変化しているとも思ってみました。

こちらもやはりダメでした。

漢字辞典で調べたら,占いという意味は順番が最後になっていたからです。

易を応用して使ったということなるので,これでは理由として通りが悪いです。

占い説はダメでしたが,熟語を見ている内に納得しました。

易の意味は読み方が決めていたのです。

エキ・・・「貿易」「交易」

イ・・・・・「容易」「安易」「平易」「簡易」「軽易」「難易」

エキと読む時は変わる意味で,イと読む時はやさしい意味なのです。

読み方によって意味がほぼ固定されている漢字があることが私には新鮮でした。

------

関連記事:

渡邉先生から,山田先生との写真をいただきました。山田先生とひざを交えてお話をしていたときに,記念にとっていただいた一枚です。

渡邉先生から,山田先生との写真をいただきました。山田先生とひざを交えてお話をしていたときに,記念にとっていただいた一枚です。

話していたのは,北海道での野口先生と山田先生との対話形式の講座のことです。

自分にとっては驚きの出来事だったので,それを懐かしんで山田先生と話していました。もう5年も前のことになります。

山田先生が司会のように話題を出し,それに野口先生がその場でお話されます。

講座のテーマは決まっているのですが,出された話題について話している内に,野口先生の話がテーマから次第に離れていきます。もうこれ以上話が進むと,横道にそれそうだなと思う頃,山田先生がスッと切り出し,テーマに向かって話が進みます。

これが,1講座の中で何度か有り,「いやぁ,この先生,若いのに全体を見る目,流れを切らないように舵をきる力,ただならぬ力の持ち主だな」と思いました。

この講座が縁で本を書いていただきました。

その本が,『発問・説明・指示を超える対話術』です。

翌年には,『発問・説明・指示を超える技術タイプ別上達法』を,

その翌年には,『発問・説明・指示を超える 説明のルール』が刊行されました。

若い先生には,どんどん読んでいただけたらと願っています。

--

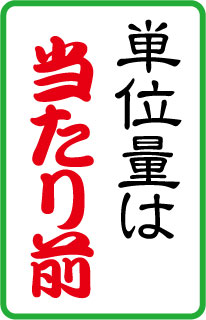

この日の懇親会で,山﨑先生から5年の単位量について,たずねられました。

大事なところですので,事前に何を子ども達に伝えるべきか,話しました。

これについては,ちょっと長くなりそうですので,また今度。

--

関連記事:

山田洋一先生のセミナーに参加。

ちょうどこの日,地域の寄り合いがあり,会場到着が閉会20分前ぐらいになりました。

それでも,足を運んで良かったです。

会場に入ると,遠く前方で山田先生がマイクを持ってお話をされています。

それをスーツ姿の20代30代の先生がメモをとりつつ,頷きながら,熱心に耳を傾けていました。

その先生方は長机に3人掛け。最前列からびっしり。

会場の空気そのものが,緊張感のある学びを作っています。

この光景,若い頃,私がセミナーに参加し始めた頃とよく似ていました。

「中学になったらこんな授業になるから・・・」と,それをレッスンするように子ども達と取り組む山田先生の話。導き方が実に理にかなっていますし,懐の深さを感じさせます。

「中学になったらこんな授業になるから・・・」と,それをレッスンするように子ども達と取り組む山田先生の話。導き方が実に理にかなっていますし,懐の深さを感じさせます。

ストレートに指示・発問を出していた時代から30年。子ども達にある種の世界観を伝えつつ進む授業へと質的に変貌していることを,山田先生の話から強く感じます。

閉会直前。

山田先生から,最後の一言がありました。

若い先生に初めに読んでいただきたい一冊の紹介です。

『発問・説明・指示を超える対話術』です。

すかさず,佐藤先生が本を手に皆さんにご紹介くださいました。

時代を変えていった一冊です。

懇親会にも数多くの若い先生が参加していました。

きっとこの中から,5年後,10年後に新しい教育を伝え広める先生が出てくるのです。

それが誰なのか分かりませんが,私にはとても楽しみです。

セミナーを運営されたのは,渡邉先生です。

先週,渡邉先生のお話を伺ったおり,研究の方向性を明確にされたことを聴きました。

気骨ある先生です。

この先,ますます深化していきそうです。また,お話を伺いに出かけてみたいと思っています。

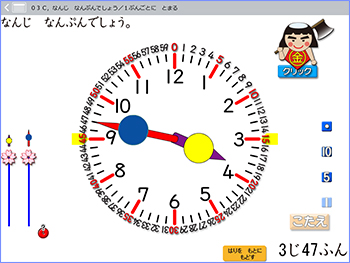

「先生,どうして時計は24時まで書いてないのですか。」

「先生,どうして時計は24時まで書いてないのですか。」

「それはね,西洋の人がね,13という数が大嫌いだったからだよ。」

24時間の文字盤にしてもいいような気もしますが,24時間の目盛りを付けて,そこに60分の目盛りを付けると,どうなるでしょう。

重ならない目盛りが出てきてしまいます。

60の目盛りでも,かなり細かいと感じるところに,もう12本めもりが増えることになります。学ぶには,きついでしょうね。

あっさり,12時間にしてくれたおかげで,現代の子もかなり助かっているのです。

それでも,文字盤がイマイチという子がクラスにいたら,算数ソフトですね。

各種ボタンがそろっているので,ご覧のように補助数字をさっと出すことが出来ます。

また,針を次第に透明にする桜ボタンもあります。これを使うと,大笑いしながらの授業も展開できます。ぜひぜひ,御工夫ください。

--

関連記事:

1年生のいくつといくつの単元は,なかなか微妙な位置にある単元です。

1年生のいくつといくつの単元は,なかなか微妙な位置にある単元です。

パッと見,数のジャンルに見えますが,よく考えるとたし算ひき算の準備単元に見えてきます。

数の学習では一対一対応が軸になっています。物が二つある状態と,数字の2が一致し,また,音声の「に」が一致します。

二つ=2=に

というような等号で結びつけていく学習です。

そこに,順番などの要素も加わり,数の学習として進んでいきます。

これと,幾つと幾つは思考が全く違います。

6は4といくつ? という学習なので,「分ける」「合わせる」が軸になっています。

合成・分解です。

ですので,

6=4と?

というように,単なる等号ではなく,一方が計算に似た形になっています。

数の学習とは本質的に違う思考がここから始まっているのです。

その先に学習するたし算・ひき算が円滑に進むかどうかが,この単元にかかっています。

ですので,力のある先生は,かなり力を入れてここを指導されます。

特に,10の束の合成分解は,後々の計算を位取りで論理的に行う基礎となるので,みっちり練習をしています。

その昔,海外で小学生に指導をされている先生と話す機会がありました。

その先生と算数の教科書を見ながら,あれこれ話したのですが,印象的だったのは「日本では,ここ(幾つと幾つ)を念入りに学習するのよねぇ。」でした。

その国の教科書を見たら,13-4のような計算の図が出ているのですが,10の束が意識されていません。ただ13から4つ分を取る図が出ているのです。

10の束から取るという思考力がつかないので,毎度,場当たり的に数を取り続けることになります。

日本人の計算力の高さは,海外で買い物をしたときに,傑出します。

おつりも考慮して代金を支払うからです。

海外では,定価から支払った金額に達するまでお金を出しつつおつりとするのです。位取りで論理的に計算をする練習が不足しているのでしょう。

場当たり的なおつりの出し方になっています。

こういう論理的な思考が瞬時に出来るのは,基礎的な思考をがっちり学習してきているからだと思えています。

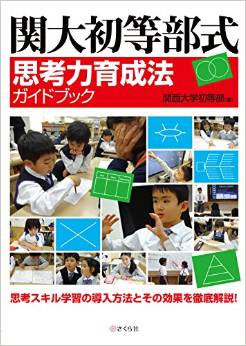

そう思っていたら,関西大学初等部の思考ツールが浮かんできました。

そう思っていたら,関西大学初等部の思考ツールが浮かんできました。

関大初等部のミューズ学習は,思考方法を意図的に学ぶ学習です。

その基礎をしっかり学んだ子は,その先に大きな違いが出るのは容易に推察できます。

これからは,思考力の時代と言われています。大事なことは思考方法の基礎をガッチリ固めることです。

そうでないと,場当たり的に計算するに似たりとなります。

--

関連記事:

《4月の予定》

11日(土)はチーム算数(いつものジョナサン)

18日(土)はSG会(今月は参加できそう)

30日(木)は秋田県羽後町(教育における不易流行)

--

いよいよ新年度です。

いよいよ新年度です。

今年度も算数ソフトで,さらにバリバリ進みましょう!!

算数セミナーで,佐々木先生が実に画期的なソフトの使い方を紹介してくれました。

「重点集中練習法」とでも呼ぶような,極めて優れた実践です。

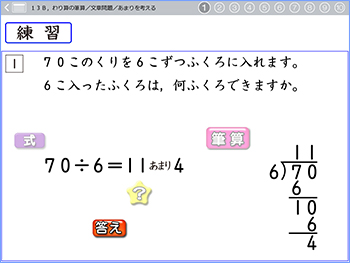

4年生のわり算(1)に,わり算をした後,出てきたあまりを考える問題があります。

わり算をして,11あまり4となった時,「さて6こ入った袋は何袋必要ですか?」というような問題です。

この学習では,

1,わり算が出来ること

2,あまりを考えること

通常,この2つをまとめて学びます。

そこを佐々木先生は,もっとも重要なポイントである,「2,あまりを考える」ところにしぼって,授業をしたそうです。

その手順は,

1,問題文を読む。

2,子ども達には計算をさせずに,式と筆算を見せる。

3,商とあまりから,答えはどうなるか。ここに重点を置いて考えさせる。

ソフトには問題が10問も用意されています。

ですので,10回連続,重要なポイントに集中しての学習が出来ます。

立て続けに,商とあまりを考えるので,子ども達はどんどん解るようになったそうです。

最も重要な部分を集中して学習するこのスタイル。

学力向上を推し進める,実に良い学習です。

--

算数ソフトを使って良い感じだったこと,ありましたら,お知らせ下さい。このブログで,紹介していきたいと思っています。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)